지난해 서울 마을버스의 적자를 메우기 위해 450억 원이 넘는 재정지원금이 투입됐는데도 ‘고무줄 배차’ 문제가 심각한 것으로 나타났다. 서울시가 제도 개선을 미루는 사이 업체들이 차를 세우고도 지원금을 받아가는 행태가 계속되고 있다는 지적이다.

6일 서울경제신문 취재를 종합하면 서울시는 지난해 적자 마을버스에 455억 원을 지원금으로 지급했다. 시내 마을버스 139개 업체 가운데 월평균 105개가 지원금을 받았다.

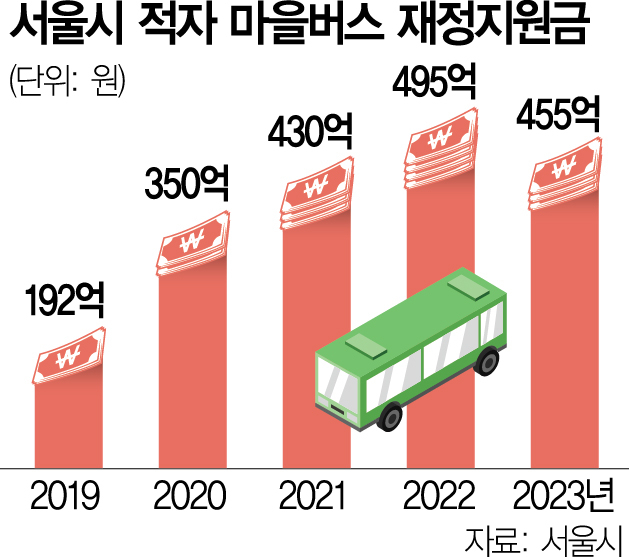

서울시의 마을버스 재정지원금은 2019년 192억 원에서 2020년 350억 원으로 급증한 후 3년 연속 400억 원을 넘어섰다. 2021년 430억 원→2022년 495억 원→2023년 455억 원으로 3년간 연평균 460억 원의 시민 혈세가 투입됐다.

서울시는 마을버스 1일 1대당 재정지원기준액(운송원가·45만 7040원)에 미달하는 적자액을 최대 23만 원까지 지원한다. 마을버스 재정 상황이 2018년 134억 원 흑자에서 2019년 17억 원 적자로 돌아선 뒤로 적자 폭이 2020년 595억 원, 2021년 682억 원, 2022년 881억 원으로 불어나면서 매년 400억~500억 원의 혈세가 들어간다.

문제는 업체의 재정난을 완화하고 정상 운행을 유도하도록 세금이 지원되는 데도 배차 간격이 법령상 허용 기준인 25분을 넘어서는 등 비정상 운행이 계속된다는 점이다.

서울시마을버스조합 홈페이지 게시판에는 “배차 시간이 30분 이상 차이가 난다” “평일 배차 간격이 15분이라고 돼 있는데 30분 넘게 오지 않는다” “앱이고 정류장 전광판이고 제대로 맞는 게 없다” 등 민원이 빗발치고 있다. 한 업체는 ‘실제 배차 간격이 안내시간의 2배’라는 지적에 “자가용이나 다른 대체노선 이용을 권고드린다”고 답하기도 했다.

버스회사들은 승객 감소에 따른 재정난과 구인난을 이유로 들지만 업계에서는 재정 지원 방식에 근본적인 문제가 있다고 지적한다. 서울시가 실제 운행 대수가 아닌 보유 대수에 비례해 지원금을 지급하다 보니 업체들이 유류비 등 비용을 아끼기 위해 의도적으로 버스를 세우고 있다는 것이다.

서울시 교통정보센터(TOPIS)로 조회하면 운행 차량이 보유 차량의 절반도 되지 않는 곳을 쉽게 찾아볼 수 있다. A 업체의 경우 보유 차량 43대 중 절반만 굴려도 보유 대수만큼 지원받을 수 있다.

업계의 한 관계자는 “업체들이 구청에 신고한 인가 운행 횟수를 보면 2020년 대비 지난해 절반 넘게 줄였다”며 “열심히 운행한 버스에는 적자가 쌓이고 축소 운행한 회사는 돈을 버는 이상한 시스템”이라고 지적했다.

구청의 관리 감독이 허술한 점도 도덕적 해이를 부추기는 요인이다. 1대당 하루 800~850분 이상 의무적으로 운행하도록 했던 서울시의 가이드라인이 코로나19 이후 폐지되면서 업체들이 운행률을 조작하기 위해 인가 운행 횟수를 의도적으로 낮춰 신고해도 제재할 방안이 없다.

서울시는 지난해 9월부터 실제 운행 대수 기준으로 재정지원금을 지급하도록 구조를 바꾸기로 했지만 업계 반발을 이유로 5개월 넘게 적용을 유예하고 있다. 시 관계자는 "실운행대수로 지원기준을 개선했으나 당장 마을버스 운수종사자 수급이 어러운 점을 고려해 기준 적용을 유예했다"며 "변경된 기준은 4월부터 적용될 예정"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com