주요 7개국(G7) 중 하나인 프랑스가 과감한 감세 정책과 과도한 지출에 따른 재정 적자 속에서 11년 만에 국가신용등급이 강등되는 굴욕을 맛봤다. 경제 개혁가를 자처하던 에마뉘엘 마크롱 대통령도 유럽의회 선거를 앞두고 상당한 타격을 입게 됐다는 평가다.

지난달 31일(현지 시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌은 프랑스 장기 국채 신용등급을 ‘AA’에서 ‘AA-’로 한 계단 내렸다. S&P가 프랑스 국가신용등급을 낮춘 건 2013년 이후 11년 만이다. 다만 프랑스의 국가신용등급 전망에 대해서는 ‘안정적’이라는 관점을 유지했다.

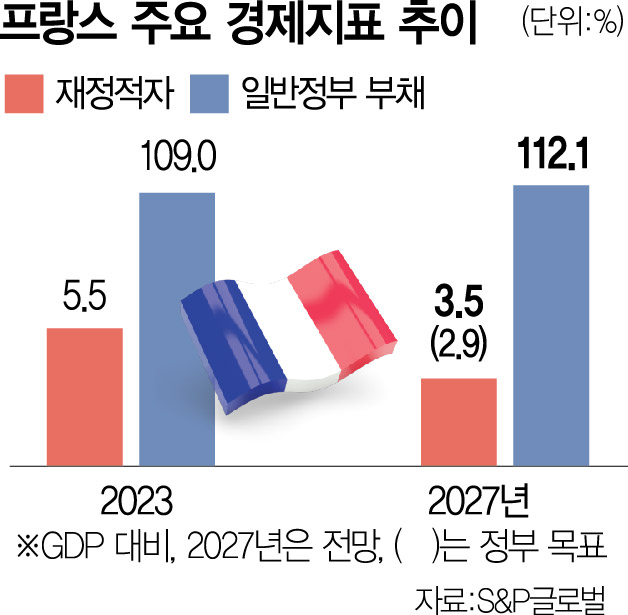

S&P는 이번 등급 강등에 대해 “예상보다 큰 2023~2027년 재정 적자로 프랑스의 국내총생산(GDP) 대비 일반 정부 부채가 증가할 것이라는 전망을 반영한 것”이라고 설명했다. S&P는 2027년 프랑스의 정부 부채가 GDP의 3%(유럽연합의 상한선)를 초과할 것으로 내다봤다. 프랑스는 2027년까지 이 비중을 3%까지 낮추겠다는 목표를 갖고 있는데 이를 비관한 것이다. S&P는 “(프랑스의) 정치적 분열은 경제성장 잠재력을 높이고 예산 불균형을 해소하려는 프랑스 정부의 정책 능력에 불확실성을 더할 것”이라는 의견을 덧붙였다.

S&P의 국가신용등급 하향은 어느 정도 예견된 일이었다. 지난해 4월 3대 국제신용평가사 중 하나인 피치가 프랑스의 신용등급을 AA-로 하향 조정했고 올해도 이를 유지했기 때문이다. 프랑스는 올 들어 추가 지출을 줄이며 위기 극복에 나섰지만 큰 효과는 거두지 못했다. 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 치솟은 물가와 고금리 여파에 성장세가 꺾인 상황에서 마크롱 대통령의 감세 정책 탓에 재정 적자 규모가 기존 전망보다 커진 것이다.

로이터는 “이번 강등은 9일 유럽의회 선거에서 마린 르펜의 극우정당 ‘국민연합(RN)’에 밀리며 고군분투하고 있는 마크롱 대통령에게 상당한 악재가 될 것”이라고 짚었다. 1일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)가 여론조사 업체 입소스를 인용한 보도에 따르면 마크롱의 중도 우파 연정은 지지율에서 르펜의 야권 연합에 17.5%포인트 차이로 밀리고 있다. 실제 르펜은 S&P의 국가신용등급 하향 발표 후 X(옛 트위터)를 통해 “오만한 만큼 무능한 정부가 공공 재정을 재앙에 가까운 수준으로 관리해 우리나라를 기록적인 세금·적자·부채에 시달리게 했다”며 마크롱 정부를 공격했다.

다만 브뤼노 르메르 프랑스 재무장관은 현지 언론과의 인터뷰에서 “이번 하락의 주된 이유는 우리가 프랑스 경제를 살렸기 때문”이라고 주장했다. 코로나 팬데믹 기간 가계와 기업을 보호하기 위해 이뤄진 막대한 재정지출 탓이라는 것이다. 그러면서 2027년 공공 부문 적자를 3% 미만으로 유지하겠다는 목표를 재확인했다.

S&P는 이날 프랑스뿐만 아니라 발트 3국(리투아니아·에스토니아·라트비아)의 신용등급도 강등했다. 이들은 코로나19 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽연합(EU)을 강타한 인플레이션의 영향을 크게 받았다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

diver@sedaily.com

diver@sedaily.com