중국이 기계 산업 수출 분야에서 전 세계 1위 자리에 올라선 것으로 나타났다. 기계 산업은 제조업과 건설·에너지 산업 등에서 중간재이자 자본재 역할을 하는 산업이다. 전 세계의 조립 공장으로 통했던 중국이 이미 글로벌 밸류체인에서 일본과 독일을 제치고 고부가 업종을 선점하기 시작했다는 평가가 나온다.

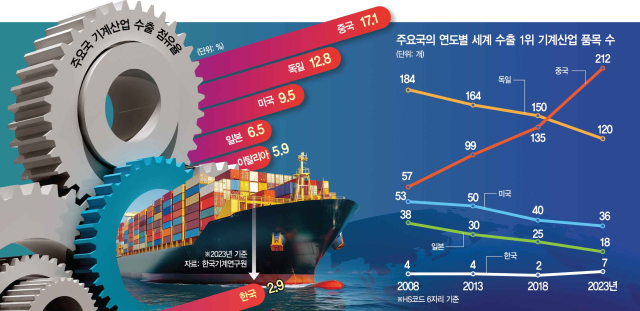

23일 한국기계연구원의 ‘기계 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 연구 보고서’에 따르면 중국의 기계 산업 수출 점유율은 2023년 기준 17.1%로 1위를 기록했다. 이어 전통적 기술 강국인 독일(12.8%)과 미국(9.5%), 일본(6.5%), 이탈리아(5.9%) 순이었다. 한국은 2.9%로 10위에 그쳤다.

기계 산업은 ‘선진국형 산업’으로 불린다. 일단 경쟁력을 확보하면 오랫동안 시장을 독점하면서 후발국을 견제하는 수단으로도 활용할 수 있어서다. 오승훈 기계연구원 기계정책센터장은 “기계 산업의 수준이 곧 국가 제조업 전체의 기술 수준”이라며 “수십 년간 독일·미국·일본이 최상위권을 지켜왔지만 중국의 강력한 경쟁력 강화 정책에 따라 대역전이 이뤄졌다”고 설명했다. 중국이 딥시크 등을 앞세워 세계적 경쟁력을 입증한 인공지능(AI) 모델과 기계 산업을 결합할 경우 또 다른 제조업 혁명을 주도할 수도 있다는 게 전문가들의 진단이다.

‘세계의 굴뚝.’

전 세계 제조업 공급망에서 중국은 그동안 최종 조립 공장으로 분류됐다. 최상위 혁신 산업은 미국이 독점하고 자본재나 중간재는 독일·일본·한국 등이 나눠 맡으며 중국은 최종재를 생산해내는 분업 구도가 전 세계 제조업의 기본 구조였기 때문이다. 중국에 대규모 공장을 두고 애플의 아이폰을 조립하는 폭스콘이 대표적인 사례다.

하지만 미국 도널드 트럼프 1기 행정부 이후 급속한 변화가 나타나기 시작했다. 단순히 최종 제품을 조립해내는 수준을 넘어 독일이나 일본처럼 각종 기계 산업에서도 두각을 드러내더니 급기야 전 세계 수출 시장에서 1위를 차지하면서다.

중국산 기계 설비, 212개 품목서 ‘수출 1위’ 기염

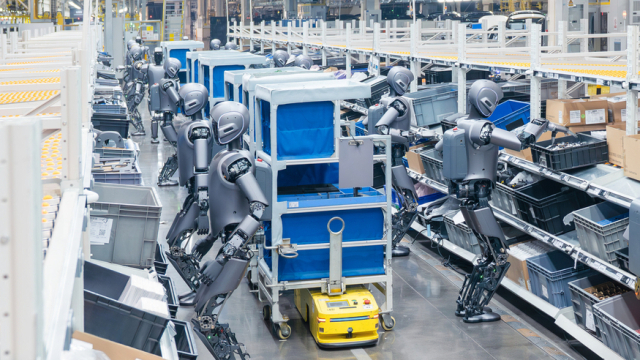

기계 업종 중에서도 로봇 분야는 이미 중국이 세계 최고 수준의 경쟁력을 과시하고 있다. 중국의 최대 휴머노이드(인간형) 로봇 제조사인 유비테크로보틱스가 대표적이다. 유비테크는 올해 초부터 애플의 위탁 제조사인 대만 폭스콘과 손잡고 아이폰 생산에 필요한 부품 분류, 운송, 접착, 품질 검사, 완제품 정리 작업에 휴머노이드 로봇을 투입할 수 있는지 테스트하고 있다. 유비테크는 지난해 산업용 휴머노이드 로봇 ‘워커S’와 ‘워커S1’을 잇달아 출시한 데 이어 올 상반기 신형 모델 ‘워커S2’를 선보일 예정이다. 워커 시리즈는 폭스콘 외에도 비야디(BYD), 폭스바겐, 니오, 지리자동차, SF택배 등 9개 기업의 제조 공장에서 사용되고 있다. 송예지 하나증권 애널리스트는 “중국 휴머노이드 로봇 시장은 정부의 적극적인 육성 정책과 자금 지원에 기반해 급속도로 발전하고 있다”고 평가했다.

글로벌 기계산업 1.8조달러…年 4.3% 성장

이뿐만이 아니다. 전 세계 최대 플라스틱 사출성형기 기업인 ‘하이터그룹’이나 초정밀 공작기계 업체인 ‘다롄공작기계’도 모두 세계적인 경쟁력을 인정받고 있는 기계 산업 기업들이다.

22일 한국기계연구원에 따르면 중국은 2009년 전체 상품 교역에서 수출 1위에 올라섰지만 기계 산업의 패권을 쟁취한 것은 10년 뒤인 2019년부터다. 기계 산업은 기술 개발과 시장 진입 시 장기적 안목의 투자와 고도의 집중력이 필요한 선진국형 산업의 특성을 지니기 때문에 발생한 시차였다. 2023년 기준 글로벌 기계 산업 시장은 1조 8360억 달러 규모로 최근 5년간 연평균 4.3%씩 꾸준히 성장한 블루오션이다. 기계 산업은 전후방 파급효과가 매우 크다. 특히 일반기계 산업은 중간재 성격이 강해 전방산업의 생산·수출 증대 시 연쇄적 생산 확대 효과가 발생한다. 기계 산업의 고용유발계수는 5.1로 제조업 평균인 3.7보다 월등히 높다. 고용유발계수가 5.1라는 것은 10억 원 생산 시 약 5.1명의 고용을 유발한다는 뜻이다.

중국은 기계 산업에서 격차를 점점 벌려나가고 있다. 오승훈 기계연구원 기계정책센터장의 분석 결과 2008년 57개였던 중국의 기계 산업 수출 점유율 1위 품목은 2023년 212개로 4배 가까이 급증했다. 같은 기간 독일(184개→120개), 미국(53개→36개), 일본(38개→18개)은 중국의 추월을 허용했다. 처음에는 가격경쟁력에서 밀렸다면 어느새 기술력도 따라잡히고 말았다.

오 센터장은 “기업의 생산설비를 구성하는 기계 산업은 기술 장벽이 높을 뿐만 아니라 새로운 설비로 교체 시 발생할 수 있는 공정상 리스크 탓에 유난히 보수적”이라며 “기계 산업은 기술수명이 13~15년 정도로 추정되는데 반도체, 정보기술(IT) 등 타 산업군과 비교하면 변화의 속도가 느리지만 설계 기반 기술이 많은 게 특징”이라고 설명했다.

중국의 무서운 점은 기계 산업의 수출 1위 자리에 안주하지 않고 ‘초격차’를 벌리고 있다는 데 있다. 실제로 중국 기계 산업계의 시선은 이미 인공지능(AI) 그 이후를 노리고 있다. 피지컬 AI가 적용된 휴머노이드가 새로운 전장이다. 오 센터장은 “기계 산업이 스마트화하고 수준이 올라갈수록 스마트팩토리, 에너지 고효율화 같은 첨단 제조 혁신이 가능해진다”며 “기계 산업의 고도화가 제조업의 고도화로 이어짐을 보여주는 단적인 사례가 중국”이라고 말했다.

맥못추는 국산…'韓제조 2035' 전략 수립 필요

중국에 밀려 한국의 경쟁력은 점점 뒤처지고 있다. 한때 한국은 중국에 여러 중간재를 수출하면서 막대한 무역흑자를 냈지만 더는 이 같은 교역 방식이 통용되지 않기 때문이다. 중국의 포커스라이트테크놀로지가 2022년 700억 원에 반도체·디스플레이 장비 기업 코원디에스티의 지분을 100% 인수하는 등 뛰어난 기술력의 한국 기업들이 중국의 주된 인수합병(M&A) 타깃이기도 하다. 한국의 수출 1위 품목 수는 2008년 4개에서 2023년 7개로 사실상 제자리걸음했다. 겨우 전체(573개 품목)의 1%를 넘는 수준이다.

전문가들은 중국과 달리 성장세가 지지부진한 한국의 기계 산업 경쟁력을 높이려면 ‘중국 제조 2025’와 같은 중장기적 시각의 전략을 수립해 전폭 지원해야 한다고 조언한다. 박승찬 중국경영연구소장은 “중국의 세계무역기구(WTO) 가입과 함께 몰아닥친 ‘1차 차이나 쇼크’에 이어 ‘2차 차이나 쇼크’는 현재 진행 중”이라며 “중국에 대한 과소평가를 멈추고 마지막 골든타임을 놓치지 않기 위한 투자의 선택과 집중이 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com