“군 의료는 외상과 재난의학에 특화돼야 하고 언제라도 기민한 전문성을 발휘하는데 신규 군의관 대다수는 ‘전문의’가 아닌 ‘일반의’로 한계가 있어 자칫 장병을 못 살리는 사태가 발생할 수 도 있습니다.”

군 관계자가 의료계 집단 행동으로 군의관 지원이 감소하는데 따른 군 의료 질적 저하에 대한 우려를 나타낸 것이다. 이 관계자는 “일반의가 10명이 있어도 다친 뼈를 맞추고 수술해 줄 정형외과 전문의 없이는 장병들을 살릴 수 없고 흉부외과 전문의 없이는 가슴에 박힌 총탄을 빼낼 수 없다”고 지적했다.

일반의(GP)는 ‘General Practitioner’로 의사 국가시험에 합격하고 보건복지부 장권으로부터 의사면허를 받은 의료인을 지칭한다. 일반의는 전문의와 달리 특정 전문 분야의 수련과정을 거치지 않아 주로 별도의 수련 과정 없이 ‘개원의’로 활동하거나 일반적인 의료 행위를 수행한다.

전문의는 의사 면허를 취득한 후 특정 분야에 특화 진료가 가능하도록 추가적인 교육과 훈련을 받아 전문성을 인정받은 의사를 지칭한다. 의과대학 6년 과정 또는 의학전문대학원 4년 과정을 이수하고 의사 면허를 취득한 이후 레지던트(3~4년) 등 전공의 수련을 거쳐 전문의 자격시험에 합격해야 전문의 자격을 얻을 수 있다. 따라서 특정 진료 분야에서 고도의 전문적인 의료 서비스를 제공할 수 있는 강점이 있다.

이 때문에 군의관 가운데 중위 군위관은 인턴을 마치고 온 일반의가, 대위 군의관은 레지던트 마치고 온 전문의가 많다. 문제는 최근의료계 집단 행동으로 의대생들의 군의관 선호도 감소에 따른 군 응급의료체계 공백이 커졌다는 점이다.

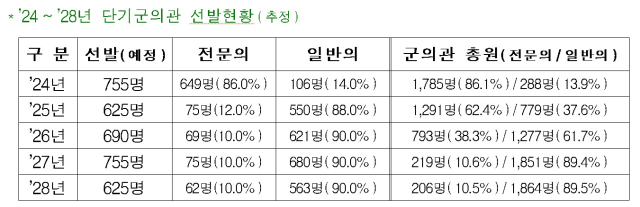

국군의무사령부에 따르면 2027년 단기군의관 선발 기준으로 전문의는 219명(10.6%), 일반의는 1851명(89.4%)에 그치게 된다. 2024년 전문의는 1785명(86.1%), 일반의는 288명(13.9%)로 3년 만에 급격하게 전문의 취득 군의관이 줄어들게 된다. 군의관 총원에서 전문의가 차지하는 비중이 86.1%에서 10.6%로 8배 가량 감소하게 된다. 반면 일반의는 13.9%에서 89.5%로 10명 중에 9명을 차지해 2027년에는 군 장병들에게 전문적인 의료 서비스를 제공하지 못하는 군의관으로 채워지는 것이다.

군의관은 복무 기간이 단기(3년), 장기(10년)로 나눠진다. 단기군의관은 일반 장병 보다 복무 시간이 2배 가량 많아 최근 의대생들의 군의관 기피 현상은 점점 심화되는 실정이다. 당장 장기 복무 지원자는 최근 10년간 한 자릿수에 불과하고 2023년과 2024년엔 0명을 기록했다.

이런 상황에 대해 국군의무사령부는 내부적으로 군의관 수급 부족 상황은 전시 및 평시 응급의료 대응 능력 저하로 이어질 뿐만 아니라 장병 건강권 보호 및 전투력 보존 측면에서 시급히 해결하지 않으면 군 내 응급의료체계가 상당한 공백이 발생할 수 밖에 없다는 평가를 내렸다.

군 관계자는 “단기군의관 감소로 인력 배치가 어려워지고 응급환자 이송 및 치료능력에 문제가 발생할 가능성이 높다”며 “기존 응급의료 시스템을 점검하고 보다 지속 가능한 운영 방안 마련이 시급한 상황”이라고 지적했다.

이와 관련 국군의무사령부는 군 응급의료체계 개선 방안을 마련하기 위해 ‘효율적인 군 응급의료체계 구축방안 연구 용역을 발주했다, 연구 용역의 주요 사안으로 △단기군의관 중 응급의학 군의관(전문의) 부족으로 전문 응급처치 능력 저하시 운영 방안 △지역별 군 의료시설 통합시 효과적인 운영을 위한 지휘체계 △격오지 및 도서지역 등 열악한 환경을 가진 군 특성상 단기군의관 감소를 보완할 수 있는 의료인력(응급구조사 등) 확보 방안 △의무사령부 내 의료종합상황센터 기능 강화와 민간병원과 연계된 진료 등 안정적 운영 방안 △다수 지역의 군의관 부족에 따른 AI기반 진단 시스템 운영 방안 등을 마련하도록 요구했다.

국군의무사령부 관계자는 “이번 연구용역을 통해 마련한 개선 방안이 추진되면 신속한 응급의료 제공으로 부상자의 빠른 회복을 유도하고 부상 병사의 생존 가능성을 증가시켜 장기적은 인력 손실이 감소될 수 있다”며 “무엇보다 민간병원 및 응급의료기관과의 협력을 통해 의료 공백 최소화와 소방 등 정보 공유로 긴급 후송체계도 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hhlee@sedaily.com

hhlee@sedaily.com