대통령 직속 국정기획위원회가 이재명 정부 5년 후 여성경제활동참가율 목표를 공개했다. 여성경제활동참가율은 여성고용정책의 지표 중 하나다. 우리나라처럼 여성이 자신의 일과 결혼, 출산, 육아를 동시에 하기 어려운 국가는 이 비율이 낮다. 우리나라는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최하위권이다. 국정기획위는 작년 63.9%였던 참가율을 5년 후 67.1%로 끌어올리기로 했다. 이렇게 비율이 높아진다면 그만큼 여성의 사회 진출이 늘어난다는 점에서 긍정적이다.

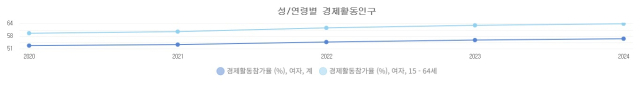

여성경제활동참가율 연간 지표는 통상 두 가지가 활용한다. 하나는 국정기획위가 선택한 15~64세(작년 63.9%) 지표다. 다른 하나는 15세 이상 지표다. 두 지표는 차이가 꽤 크다. 15세 이상 참가율로 보면 작년 여성경제활동참가율은 56.3%다.

두 지표는 선택적으로 활용된다. OECD는 국정기획위원회가 선택한 15~64세로 여성경제참가율을 비교·분석한다. 저출산고령사회위원회 등 정부도 여성경제 정책 목표를 세울 때 이 지표를 쓴다.

다만 15세 이상 지표는 최근 중요도가 점점 오르는 분위기다. 고령화로 인해 일하는 고령 여성 근로자가 빠르게 늘고 있기 때문이다. 65세 이상 여성 취업자는 작년 174만4000명으로 1년 만에 약 10% 늘었다. 여성 취업자 중 65세 이상이 차지하는 비중도 작년 약 14%다. 10년 전인 2014년 약 8% 보다 두 배 가까이 늘었다. 15세 이상 지표 활용의 맹점은 이 고령 여성 근로자다. 정부는 65세 이상 일자리를 저임금·단기 일자리 공급해왔다. 민간에서 일자리가 늘어나 이들의 생활 여건이 나아지는 선순환이 이뤄지지 않고 있는 것이다. 15세 이상 지표를 정부 정책 목표로 삼는다면, 그동안 비판을 받은 ‘노인일자리’를 더 늘려야 한다는 딜레마가 있다.

정부는 여성경제활동참가율 목표를 다소 느슨하게 설정했다. 5년 동안 3.2%포인트 상승이 목표다. 2020년 59.1%에서 작년 63.9%로 4%포인트 증가폭에 미치지 못한다. 게다가 30대 초반 여성 고용률이 가파르다. 지난해 73.5%로 전년 대비 2.4%포인트 증가했다. 지난해 이들 계층 고용률은 2013년의 56.7%와 비교하면 11년 만에 16.8%포인트나 오른 것이다. 연령대 중 가장 높은 고용률을 보여온 25~29세 여성(74.5%)을 올해 앞지를 수도 있다는 관측까지 나온다. 결혼과 출산 대신 일을 선택하는 30대 초반 여성이 그만큼 많다는 분석이다. 김유선 한국노동사회연구소 이사장은 “여성경제활동참가율은 15~64세, 15세 이상 지표 모두 선택적으로 쓸 수 있다”며 “고령 근로자가 늘어나는 상황을 고려해 정부도 15세 이상 지표를 참고해야 한다”고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com