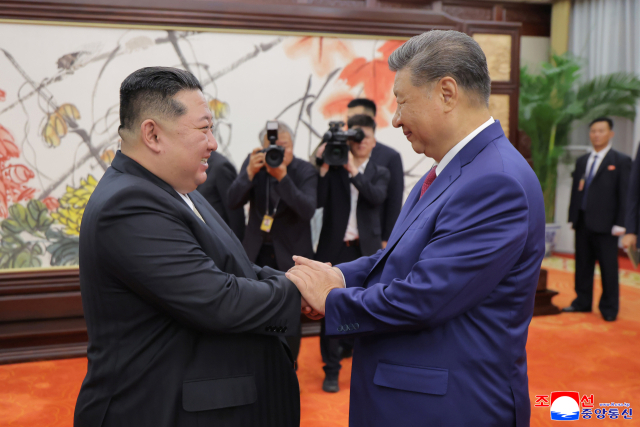

떠들썩했던 중국의 잔치에서 오히려 초대 손님들이 주목을 받았다. 시진핑 중국 국가주석과 톈안먼 망루에 나란히 선 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장은 역사적인 장면을 연출했다. 그러나 냉정히 보면 이는 ‘침략과 내부 간섭을 거부한다’는 중국 공산당의 전통적인 외교 노선과는 맞지 않는다. 러시아는 3년 넘게 우크라이나를 침공했고 북한은 참전국이다. 시 주석은 러시아의 무기 생산에 필요한 반도체를 팔고 전쟁 자금용 원유를 사들이며 사실상 전쟁의 공범이라는 평가까지 받는다. 북한에 대한 태도도 달라졌다. 중국은 2000년대 초반 북한의 핵무장을 위협으로 판단하며 6자회담 등 비핵화에 공을 들였지만 이번에는 비핵화나 한반도 평화는 언급조차 없었다. 니혼게이자이신문은 이를 도널드 트럼프 미국 대통령을 끌어들이기 위한 ‘함정’이라고 분석했다. 미국에 ‘글로벌 질서의 협상 상대는 중국과 러시아’라는 점을 각인시키면서 동맹의 균열을 노린다는 것이다. 안타깝게도 트럼프 대통령은 점점 그 함정에 가까워지고 있다.

망루에 선 북중러 정상들을 바라보는 전 세계의 시선 속에서 중국 공산당은 이번 세기의 이벤트를 경제·안보와 내치에 적극 활용했다. 2015년 전승절 70주년 열병식이 ‘대국의 바람(大國之風)’을 화두로 집권 2년 차 시진핑 정권의 안정과 변화를 강조했다면 이번에는 성과와 미래를 내세웠다. 이달 6일 중국 공산당 기관지 인민일보는 중국을 “국제 경제와 질서의 중요한 기둥(重要支柱)”이라고 규정하며 “외부(미국)의 견제에도 지난 10년 중국은 안으로는 부유하고 밖으로 강해졌다”고 자평했다. 역사 서사도 새로 정립했다. 과거 국민당과의 합작 서사를 강조했다면 이번에는 공산당을 항일전쟁의 ‘중류지주(中流砥柱)’라고 명시했다. 뉴욕타임스는 이를 “과거가 아닌 미래를 형성하기 위한 메시지”라고 평가했다.

그렇다면 중국은 왜 이토록 미국을 자극할까. 지난 10년 동안 중국은 빠르게 성장했다. 과거 ‘바오바(保八·8% 성장률)’에서 이제는 5% 성장률도 버거운 상황이지만 제조업에서 첨단산업으로의 전환은 성공적이었다. 2015년 발표한 ‘중국 제조 2025’는 산업 고도화와 기술 자립을 통해 전기차, 배터리, 태양광 패널, 고속철 등에서 글로벌 경쟁력을 확보했고 2017년 ‘신세대 인공지능(AI) 개발 계획’으로 AI 산업에도 속도를 냈다. 서구 언론들은 ‘중국 제조 2025’가 반도체와 신소재 등에서 한계를 보이며 절반의 성공에 그쳤다고 평가하지만 2030년까지 중국을 글로벌 AI 혁신센터로 만들겠다는 목표와 연계하면 이미 70%는 달성했다는 평가도 나온다. 딥시크·캠브리콘 등을 언급하지 않아도 중국은 정부 지원과 오픈소스 전략을 기반으로 불과 5년 만에 미국과 AI 기술 격차를 2.3년에서 0.8년으로 줄였다. 미국의 강력한 견제에도 이미 턱밑까지 추격한 것이다.

‘글로벌 경제와 질서의 기둥’이 되겠다고 선언한 시 주석은 이제 어떤 행보를 보일까. 아이러니하게도 시 주석보다 먼저 움직이는 쪽은 트럼프 대통령이다. 중국이 노골적으로 미국에 맞서지만 트럼프 대통령의 대중 강경책은 오히려 누그러지고 있다. 그는 북중러의 만남을 “작당 모의”라고 비난하면서도 시 주석과의 관계에 대해서는 “사이가 좋다”며 협상의 여지를 남겼다. 올해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 미중 정상회담도 거론된다. 미국에 유리한 조건이라면 중국을 용인하는 방식으로 트럼프식 빅딜을 준비할 수도 있다. 최근 마코 루비오 미 국무장관은 중국을 “역사상 가장 위험한 적”이라고 평가했던 것을 바꿔 미중 관계를 “전략적 안정기에 접어들어 상호 이익을 얻을 수 있다”고 말했다.

중국은 이 틈을 놓치지 않을 것이다. 북중러 밀착과 글로벌 사우스 결속을 발판으로 삼아 미국과의 거래를 통해 반도체 등 첨단기술 규제 완화를 시도할 가능성이 크다. 이는 한미일 경제안보 협력에 균열을 만들고 기업 경영전략에도 상당한 영향을 미칠 수 있다. 최근 미국 조지아주 배터리 공장에서 우리 국민 300여 명이 구금되며 “트럼프를 믿을 수 있을까”라는 우려가 나온 것도 이 때문이다. 트럼프는 철저히 이익 계산으로 움직이는 비즈니스맨이다. 작은 변화의 바람조차 놓쳐서는 안 된다. 지금의 바람이 거대한 폭풍으로 번질지 모른다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hskim@sedaily.com

hskim@sedaily.com