지난 4월 중국은 투명망토 기술을 개발했다고 발표했다. 미국은 깜짝 놀랐다. 미 국방부가 듀크대의 데이비드 스미스 교수에게 수년째 지원해왔던 기술인데 중국의 손에 들어가 있었기 때문이다. 조사 결과 기술은 유출된 것으로 밝혀졌다. 주범은 2008년 연구원으로 일했던 중국인 루오펑 리우였다. 그는 중국에 있던 동료들과 연구 결과를 공유하고 그들을 연구실로까지 초청해 사진도 스스럼없이 찍었다. 중국으로 귀국한 리우는 정부 지원으로 수백만달러의 투자를 받는 연구소를 설립했다. 미 연방수사국(FBI)이 수사까지 했지만 리우를 결국 기소하지는 못했다.

기술유출은 유학생에 국한하지 않는다. 위장취업해 기술을 훔쳐가는 사례 역시 줄지 않고 있다. 2010~2014년 IBM 소프트웨어 엔지니어로 근무하던 쉬자창은 특허등록된 소스 코드를 복제해 중국 국가위생계획생육위원회에 넘기려다 호텔 현장에서 체포됐다. 중국 화중과기대를 졸업한 그는 미국 델라웨어대에서 컴퓨터공학을 전공한 전형적인 유학생 출신 엔지니어였다.

◇늘어나는 유학생…그들을 향한 불편한 시선=미국으로 향하는 중국 유학생이 빠르게 늘고 있다. 중국 교육부에 따르면 2017년 중국인 유학생 수는 전년 대비 11.7% 증가한 60만8,400명으로 조사됐다. 유학생 못지않게 귀국 인원 역시 매년 증가 추세다. 지난해 유학생의 귀국 인원수는 전년 대비 11.2% 늘어난 48만900명에 달했고, 특히 석·박사 학위 취득자는 22만7,400명으로 전년 동기 대비 14.9% 증가했다.

한술 더 떠 중국 주요 대기업의 인사 담당자들은 매년 미국 등 전 세계 주요 대학의 졸업식 현장을 직접 찾아 인재채용에 나설 정도로 열과 성을 다한다. 중국 최대 교육업체의 임원 A씨는 “매년 4~6월이면 하버드·예일·옥스퍼드대 등 미국과 영국·호주 등 전 세계 수십개국을 돌아다니며 중국인 출신 졸업생을 직접 면접하고 선발하는 프로그램을 수년째 진행하고 있다”며 “해외에 남지 않고 모국으로 돌아오는 인재들이 늘어난 것은 이처럼 현지 기업들의 적극적인 인재 모시기 관행이 자리 잡은 결과”라고 말했다.

대만 역시 몸살을 앓고 있다. 대만 타이베이지방법원은 지난해 중국 유학생을 ‘국가안전법’ 위반 혐의로 구속했다. 2011년 중국 유학생을 받아들이기 시작한 이래 중국 유학생이 스파이 혐의로 적발된 것은 처음이었다. 2012년에 대만 정치대학에 입학한 중국 유학생 저우훙쉬(29)는 중국에서 대만정책을 담당하는 국무원 대만사무판공실의 지시를 받은 뒤 여러 대만 당국자들과 접촉하고 외교부 관리들을 매수해 기밀자료를 수집하려 했던 것으로 알려졌다.

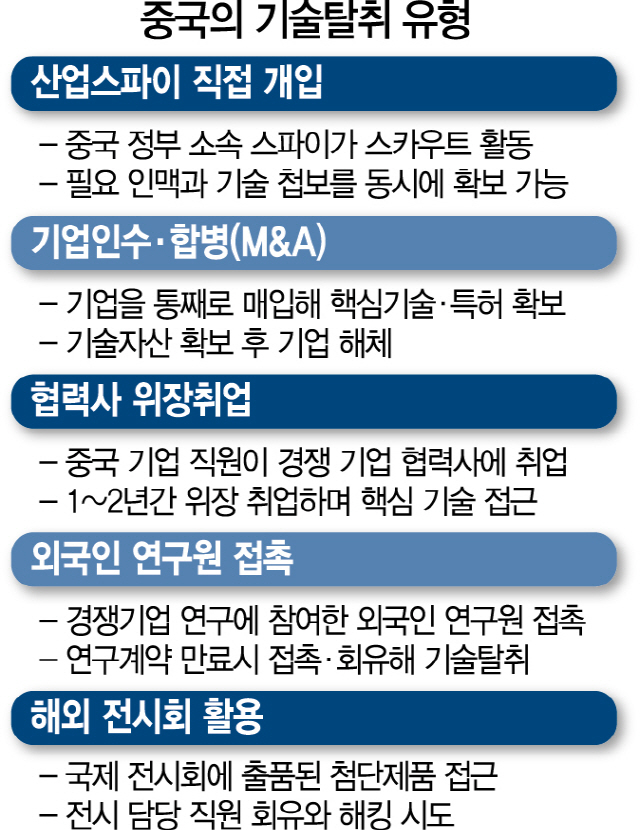

◇목적은 첨단기술…중국, 2개의 플랜 가동=유학생부터 위장취업 수법까지 동원한 중국의 기술탈취가 전방위적으로 진행되면서 미국 등 주변 국가와의 갈등이 깊어지고 있다. 미국 정부기관 고위당국자 출신인 미셀 반 클립은 올해 초 하원 청문회에 참석해 중국이 미국 대학과 연구기관에서 첨단기술을 훔쳐가고 있다고 증언했다. 미국 의회 자문기구인 미중 경제안보위원회(USCC) 마이클 웨셀 위원장은 중국이 2016년 중국계 미국인을 대상으로 4,000명의 재외 전문가를 모집하기 위해 ‘111계획’, ‘1,000명계획’ 등 두 개의 플랜을 가동했다고 전했다. 웨셀 위원장에 따르면 기계학습 연구를 하는 캘리포니아주립대 버클리 분교의 인공지능연구소(BAIR) 직원 중 20%가 중국인이며 메릴랜드대 빙연구그룹의 박사과정 수료 연구자 38명과 대학원생 중 30명이 중국 출신자였다.

중국의 기술탈취가 늘자 미국도 장벽을 높이고 있다. 도널드 트럼프 행정부는 첨단기술 분야에 대한 중국계 연구개발자의 진입을 원천 차단하는 방안을 검토할 정도다. 중국 출신의 대학원생, 박사후과정 연구원 등이 미국 대학과 연구소에서 기술 스파이 역할을 하는 것을 막기 위해 비자 발급 제한 등을 도입하는 것이 대표적이다. 특히 마이크로칩, 전기차, 인공지능(AI) 등 ‘중국제조2025’에 포함된 분야에 대한 참여 제한도 고려하고 있다./박진용기자 yongs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yongs@sedaily.com

yongs@sedaily.com