|

|

|

|

만주족 청나라가 만리장성을 넘어 중국을 정복한 지 50년 가까이 흐른 1691년 지금의 건설부 격인 공부(工部)가 황제에게 보고를 올렸다. 만리장성 성벽이 여러 곳에서 많이 무너졌으니 고칠 수 있도록 재정투입을 승인해달라는 것이었다. 이에 대해 강희제의 대답은 '노(NO)'였다. 청실록에 나와 있는 거부의 이유를 요약하면 다음과 같다. "다시 수리할 필요 없다. 진나라 이후 역대 왕조가 장성을 수축했지만 전쟁은 끝이 없었고 나라를 지키지도 못했다. 나라를 지키는 도리는 덕을 쌓고 백성을 편안케 하는 데 있을 뿐이다. 쓸데없는 공사로 공연히 사단을 일으킬 필요 없다." 청나라의 전성기를 이끈 군주다운 자신감이다.

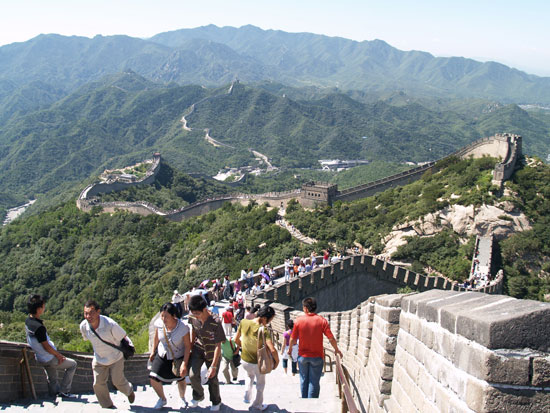

중국 국경을 동서로 가로질러 전체 6,700여㎞에 달하는 만리장성 구간에서 현재 방문객이 가장 많은 곳은 팔달령(八達嶺)이다. 수도 베이징에서 가장 가까워 교통이 편하고 또 그만큼 유적지 관리도 잘돼 있다. 베이징 덕승문(德胜门) 뒤 시외버스 정류장에서 버스를 타면 시원하게 뻗은 고속도로를 이용해 한 시간 안에 팔달령에 도착한다. 베이징과 팔달령과의 거리는 7O㎞에 불과하다.

팔달령의 위치를 보면 중화제국 역대 왕조가 만리장성에 공을 들인 이유를 알게 된다. 베이징에서 팔달령에 다가갈 경우 장성 초입까지도 계속 평야가 이어지다가 장성 부근에서 갑자기 산들이 나타난다. 북방 유목민족 입장에서 보면 장성만 지나면 곧장 베이징에 도달할 수 있는 셈이다. 이 때문에 베이징에서 느끼는 심리적 위압감은 대단하다. 몽골의 수도 울란바토르에서 베이징으로 가는 가장 가까운 통로가 팔달령을 통과하는 루트였다. 중국 측으로는 방어태세가 엄중할 수밖에 없었다.

하지만 앞서 강희제의 말처럼 만리장성은 중화제국을 지키지도 못했고 중국 백성들을 평안하게 하지도 못했다. 현재 남아 있는 만리장성은 명나라 때 개축한 것인데 명 왕조는 이를 건설하고 유지하는 데 온 국력을 소모했다. 기록상으로는 당시 장성 방어선을 지키는 상주병력이 70만여명이었다고 한다. 30만명이 장성에 붙어 성벽을 직접 지키고 40만명은 뒤에 포진한 상태로 대기했다. 명나라 시기 인구를 1억명 내외로 볼 경우 남쪽과 동ㆍ서쪽 국경선을 빼고 북방에서만 이런 병력이 동원됐다면 전반적인 국가운영의 피로도가 적지 않았을 것이다. 그럼에도 몽골군과의 전투에서 중국 황제가 포로가 된 '토목보의 참사(1449년)'를 피하지 못했고 만주족이 세운 청나라가 중화제국을 정복하는 것(1644년)을 막지 못했다. 실제 명나라가 무너진 것은 만리장성과는 상관없는 내부의 반란 때문이었다. 이른바 '이자성의 난'으로 수도 베이징이 함락되고 마지막 황제 숭정제가 자살하면서다. 만주족은 사실상 중국을 거저 먹은 것이다.

청나라는 만주에서 나와 중국을 정복하고 나서 역대 만리장성 정책을 완전히 바꾸었다. 만리장성이 국가를 지키는 도구가 될 수 없다는 사실을 깨달은 것이다. 사실상 성벽을 허무는 정책을 취했다. 성벽이 세월과 함께 무너지는 것을 그대로 뒀다. 군사력과 정치ㆍ외교술로 지금의 몽골공화국 지역과 신장위구르자치구를 모두 장악한 청나라로서는 장성이 필요 없었다. 앞서 강희제의 대답은 이런 사실을 반영한다. 중국사에서 이제 더 이상 만리장성은 언급되지 않았다. 만리장성 이야기가 다시 나온 것은 20세기 초 이후 유적보존 문제가 불거지면서다.

만리장성 붕괴의 역사는 300년이 넘었다. 국가 차원에서 관리되지 않으면서 성벽의 붕괴는 급속도로 빨라졌다. 자연적인 마모와 함께 인근 주민들이 집 짓는 벽돌을 얻기 위해 일부러 무너뜨렸기 때문이기도 하다.

현재 만리장성 전 지역에 대한 복원이 한창이지만 특히 이곳 팔달령 지역의 복원상태가 좋다. 그리고 그만큼 관광객도 많다. 하지만 중국 내 유적지가 대부분 그렇듯이 만리장성도 실제 팔달령에 오른 사람들의 감흥이 그렇게 크지 않다. 그동안 방송이나 사진 등에서 지나치게 거대하게 과장하고 있는 탓에 기대치를 실제 모습이 따라와주지 못한 것이다. 산 정상이 해발 1,015m이기는 하지만 케이블카를 타고 쉽게 오르는 통에 험한 산악지역에 쌓은 성곽이라는 생각이 적게 든다. 팔달령 성벽 바로 아래에 특이하게 있는 동물원은 지나친 관광지화라는 생각을 들게 한다.

"만리장성에 오르지 않으면 사내 대장부가 아니다(不到長城非好漢)"라는 말을 마오쩌둥이 했다는데 이를 문자화한 석비가 팔달령에 세워져 있다. 최근 중국은 만리장성 띄우기에 여념이 없다. 만리장성의 규모와 장구한 역사가 중화문명을 상징한다는 것이다. 만리장성이 들인 노력에 비해 별로 쓸모가 없었고 오히려 창조적인 정신을 좀먹었다는 부분은 빼고서 말이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >