|

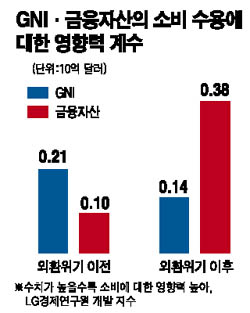

미국은 지난해 사상 네 번째로 개인 저축률이 마이너스(-)로 떨어졌다. 하지만 최근 소비심리가 개선되면서 금리인상을 고민할 시점에 이르렀다. 이 같은 불가사의는 어떻게 가능할까. 중국ㆍ중동 등 막대한 해외자본이 미국으로 유입된데다 바로 순금융자산(금융자산-금융부채) 잔액이 자산가치의 상승에 힘입어 계속 늘어났기 때문이다. 미래 소득이 늘어나다 보니 미국 가계는 소득보다 더 쓸 수 있는 여력이 생긴 셈이다. 전문가들은 “금융자산이 민간소비에 미치는 영향력이 갈수록 늘고 있다”며 “부동산 불패 신화를 깨 자산 포트폴리오를 다양화해야 유동성 과잉의 부작용을 최소화할 수 있을 것”이라고 말했다. ◇부동산은 ‘부의 효과’ 거의 없어=지난 2001년 미국의 조사에 따르면 주택가격이 10% 오르면 소비가 0.6%, 주가가 10% 상승하면 소비가 0.3% 늘어난 것으로 나타났다. 집값의 소비기여도가 주식보다 높았다는 뜻이다. 하지만 2000년대 이후 한국에서는 부동산 상승 때도 ‘부의 효과’가 미미해지고 있다. 안두순 서울시립대 경제학부 교수는 “부동산은 부유층에 편중돼 있기 때문에 부동산 가격이 오르면 소비의 양극화 현상이 심화된다”며 “부유층은 사치재 소비를 늘리지만 1가구1주택자나 무주택자는 오히려 소비가 줄게 된다”고 설명했다. 한국은행의 2004년 실증 조사 때도 주택가격이 1% 오르면 비주거용 소비는 0.06~0.09% 증가하지만 주거서비스 소비는 오히려 0.12~0.13% 감소해 부의 효과가 약화된 것으로 나타났다. 반면 증시의 민간소비 영향력은 갈수록 커지고 있다. 이는 주식시장의 규모가 과거보다 커진데다 개인의 금융자산에서 주식 비중이 높아졌기 때문이다. 2001년 조사 때도 주가가 10%포인트 오를 때 민간소비는 0.6%포인트 증가하고 효과는 1~2분기 지속되는 것으로 나타났다. ◇부동산, 하반기 내수 발목 잡을 우려=특히 부동산의 경우 ‘부의 효과’가 올 상반기에 반짝 나타났지만 주택담보대출 이자 및 보유세 부담이 늘면서 올 하반기 소비회복에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 대우증권에 따르면 올해 가계 전체의 이자부담은 지난해보다 7조1,000억원 늘어날 것으로 전망되고 있다. 이는 연간 전체 소비의 1.6%에 이른다. 더구나 매달 이자부담이 매월 늘면서 올 12월 3조7,800억원으로 지난해 12월보다 13.2%, 지난해 1월보다 32% 증가할 것으로 전망된다. 서철수 대우증권 애널리스트는 “올 1ㆍ4분기 민간소비는 전 분기보다 1.3% 늘었는데 이는 그동안의 부동산 가격 급등과 주가 상승세 지속 등이 원인으로 보인다”며 “하지만 부동산 이익의 대규모 실현, 부동산 거래량 급감 등에다 가계 대출금리가 상승하고 있어 가계소비 여력이 빠르게 줄 것”이라고 내다봤다. 이에 대해 전문가들은 “자산 팽창으로 자산 선택이 경제 전체에 미칠 영향력이 높아지는 경제의 스톡화 현상이 진전되고 있다”며 “부동산 위주의 자산 구조를 다변화하지 않으면 우리 경제가 위기를 맞을 수 있다”고 우려하고 있다. 80년대 말 일본의 자산이 부동산시장에 몰리면서 거품이 형성됐다가 90년대에는 자금이 일제히 빠져나가면서 거품이 붕괴된 게 대표적 사례라는 것. 이지평 LG경제연구원 연구위원은 “외환위기 이후에는 금융자산이 민간소비에 미치는 영향력이 국민총소득(GNI)보다 높아졌다”며 “과거의 자산축적 관행을 변화시켜 실물자산과 금융자산ㆍ해외자산 등으로 자산을 분산해야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >