|

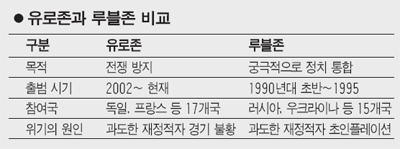

옛소련 국가들이 형성했던 루블존(루블화 사용국)과 유로존(유로화 사용국)은 탄생배경과 붕괴과정 등 여러 측면에서 상당 부분 닮아 있는 것으로 분석된다. 두 통화동맹 모두 전쟁 후 '집단 트라우마'를 지우기 위해 기획됐고 회원국 간 경제력 차이와 각국 이기주의가 위기를 야기했다는 점도 비슷하다. 블룸버그통신에 따르면 이 같은 공통점은 유로존 해체가 장기적으로 몰고 올 파장을 판단할 근거가 된다.

하지만 유로존의 현실과 붕괴에 따른 파장은 루블존과 단순 비교하기 어려운 것이 사실이다. 우선 과거 루블존은 급증하는 재정적자와 최대 100%에 달하는 하이퍼인플레이션으로 탄생 2년 만에 해체된 반면 유로존은 재정적자와 경기침체가 문제시되고 있다.

또 단시간 내 해체된 루블존과 달리 유로존은 출범 후 지난 10년 동안 문제를 키워왔다. 대다수의 국가들이 유로존의 성공에 도취한 나머지 늘어나는 재정적자와 취약한 경제구조의 문제를 숨겨오다가 2009년 그리스의 신임 총리였던 게오르기오스 파판드레우가 그리스의 재정적자 문제를 고백한 후에야 위기가 수면 위로 떠올랐다.

무엇보다 과거 루블존과 달리 현재 유로존은 회원국 국가들 간은 물론 세계경제 전반과의 연결고리가 더 밀접해 유로존 해체시 루블존 붕괴 당시보다 훨씬 암울한 결과를 낳을 수 있다고 지적된다. 가령 유로존 내 재정취약국들의 국채 중 상당은 독일과 프랑스 등 외국 금융업체와 투자자들이 보유하고 있어 위기가 주변국들로 전이되기 훨씬 쉬운 실정이다. 헤럴드 제임스 프린스턴대 교수는 "루블존 해체 이후 통화동맹에 속했던 국가들은 모두 1990년대 내내 심각한 경제적 고통을 겪었다"고 지적, 유로존이 붕괴될 경우 회원국들은 장기간 더 큰 고통 속에 퇴보할 수 있음을 시사했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >