|

카카오·네이버 등 굴지의 정보기술(IT)업체들을 중심으로 지급결제시장에서 핀테크 바람이 불고 있다. 덩달아 옐로페이, 비바리퍼블리카(토스) 등 인지도 낮은 IT업체들도 주목 받고 있다. 국내 기업뿐만이 아니다. 페이팔·알리바바·텐센트 등 글로벌 IT기업부터 대만·싱가포르 등의 다소 낯선 IT업체까지 '기회의 땅'인 국내 지급결제시장에서 무서운 경쟁자로 급부상하고 있다.

◇한미중 지급결제사 국내 시장서 격돌=인터파크의 자회사 옐로페이는 지난 2012년 3월 일찌감치 신한은행과 제휴를 맺고 휴대폰만으로 송금, 회비걷기, 가맹점 상품 구입이 가능한 옐로페이 서비스를 구축했다. 지난해부터는 옐로 잔액에 충전된 금액에 대해 현금성 포인트를 2% 제공하고 있다. 사실상 연 2%에 해당하는 이자를 지급하는 셈이다. 비바리퍼블리카의 토스도 애플리케이션 설치만으로 송금이 가능한 서비스를 선보일 예정이다.

해외 기업들은 한국 지급결제시장을 기회의 땅으로 여기고 빠르게 진출하고 있다. 미국의 페이팔, 중국의 알리페이는 각각 하나은행과 제휴해 △소액 해외송금 △해외 소비자의 국내 물품결제 서비스 △가맹점 결제서비스 등을 선보였다. 페이팔은 국내 카드사와의 업무협약으로, 알리페이는 일부 가맹점에 오프라인 결제시스템을 갖추는 방식으로 시장 확장을 꾀하고 있다. 대만의 최대 온·오프라인 전자결제 업체 개시플러스는 갤럭시아커뮤니케이션즈와 제휴를 맺고 대만·홍콩 등의 소비자가 국내 쇼핑몰에서 편리하게 결제할 수 있는 서비스를 올해 초 선보일 방침이다. 싱가포르 최대 전자상거래 회사 유주그룹의 결제시스템 '유페이'도 국내에서 한류 상품 위주의 쇼핑몰 사이트를 열고 모바일 결제시장에 진출할 계획이다.

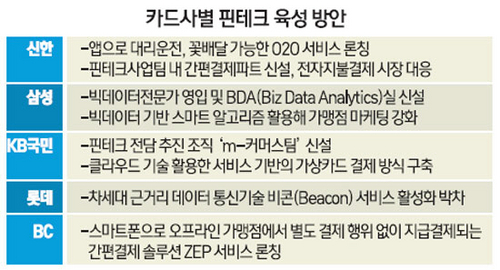

◇비현실적 규제 철폐, 보안도 핀테크라는 인식 있어야 생존·성장=지급결제 중심에 서 있는 국내 카드사들도 핀테크 사업을 개척해나가고 있다. 신한카드는 앱으로 간편하게 대리운전·꽃배달 등이 가능한 020(Online to Offline) 서비스를 론칭했다. 삼성카드는 빅데이터 전문가를 영입하고 BDA(Biz Data Analytics)실을 신설해 운영하고 있다. 롯데·BC카드는 차세대 근거리데이터 통신인 '비콘'을 활용한 간편결제 솔루션 개발에 여념이 없다. 그럼에도 국내 지급결제 핀테크 사업의 성장을 가로막는 벽은 존재한다. 비현실적인 규제라는 벽이다.

일례로 지난해 9월 금융당국이 내놓은 '전자상거래 결제 간편화 방안'을 들 수 있다. 당국은 공인인증서 의무사용 및 액티브X 설치의무 폐지뿐만 아니라 전자지급결제대행(PG)사의 카드 정보 저장을 허용하겠다고 밝혔다.

하지만 대부분의 PG사들은 반발했다. 신용카드 정보 저장이 가능한 일명 적격PG의 요건(자본·순부채비율·이상거래감지시스템·재해복구센터)을 충족시킬 수 있는 업체가 전체의 15%에 불과했기 때문이다. 법과 규정에 의한 사전규제가 핀테크 기업의 사업추진을 어렵게 만들고 있다는 얘기다.

김종현 우리금융경영연구소 연구위원은 "전자금융업자의 등록요건을 맞추기 위해 불필요하게 자본을 늘려야 하거나 추가 인력과 시스템을 구축해야 하는 등 사전규제가 핀테크 기업을 어렵게 한다"고 말했다.

당국이 규제를 풀어주면 업계는 보안을 옥좨야 한다. 미 연방준비제도의 조사에서 미국인은 모바일 결제를 이용하지 않는 가장 큰 이유로 '보안에 대한 우려'를 꼽았다. 지급결제시장 선진 기업들조차 보안에 있어 국민들을 충족시키지 못하고 있다.

윤종문 여신금융협회 선임조사역은 "핀테크 열풍이지만 그 개념 정의는 금융회사의 기술투자 내지 정보통신기술(ICT) 기업과의 업무제휴 정도로 한정적으로 해석된다"면서 "보안도 엄연한 핀테크의 일종이라고 생각하고 아낌없이 투자해야 한다"고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >