|

우리나라의 소비침체 속도가 잃어버린 20년을 겪은 일본의 1990년대보다 두 배나 빠른 것으로 나타났다. 정부가 지난 수년간 부양책을 쏟아내고 있지만 소비 등에서 반짝 효과만 있고 다시 고꾸라지는 모습이 반복되고 있는 상태다. 전문가들은 정부가 '모르핀' 처방 대신 시장의 기대심리를 살릴 수 있는 효과적인 대책을 내놓지 않으면 일본보다 더 심각한 내수침체를 맞을 수 있다고 경고하고 있다.

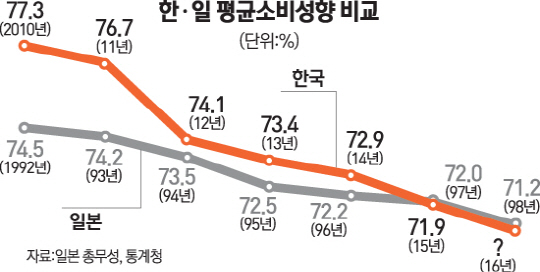

9일 통계청에 따르면 지난 2010년 이후 5년간 우리나라의 평균소비성향(가처분 소득 중 소비액 비중) 감소폭은 연평균 1.08%포인트였다. 2010년 77.3%였던 소비성향은 지난해 71.9%까지 떨어졌다. 2012년 이후 내리 4년 연속 최저치 기록 경신을 이어갈 만큼 빠른 속도다. 특히 잃어버린 20년으로 일컬어지는 일본의 1990년대의 하강속도에 비해 두 배에 가깝다. 버블이 꺼지면서 1992년 자산가치 폭락을 경험한 일본은 1998년 처음으로 마이너스 성장률(-0.3%)을 기록했다. 1992~1998년 일본의 평균소비성향은 74.5%에서 71.3%로 떨어졌고 연평균 감소폭은 0.55%에 달했다.

우리나라 경제주체의 기대심리가 디플레이션에 들어섰던 일본의 1990년대보다 더 좋지 않은 셈이다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 "자산가격 폭락이 나타나지 않더라도 자산가격 하락압력이 높다고 생각하면 소비성향이 더 크게 줄 수 있다"며 "가계가 경기악화에 따른 압박을 크게 느끼고 있다는 사실이 지표상으로 표현되고 있는 것"이라고 말했다.

문제는 정부가 2014년 이후 잇따라 내수진작책을 내놓고 있음에도 효과가 제대로 나타나고 있지 않다는 점이다. 정부 부양으로 반짝 성장한 후 다시 고꾸라지면서 기대심리를 더 낮추는 '성장률 충격'이 이어지고 있다는 지적이다. 실제로 세월호 참사가 있었던 2014년 정부가 46조원 규모의 거시정책 패키지를 내놓자 3·4분기 국내총생산(GDP) 성장률은 전 분기 대비 0.8%를 기록했지만 그해 4·4분기 재정절벽에 맞닥뜨리면서 0.3%로 곤두박질쳤다. 2015년에도 중동호흡기증후군(MERS·메르스) 충격으로 내수가 급전직하하자 정부가 개별소비세 인하 등 소비진작책을 통해 성장률을 끌어올렸지만 '소비절벽'으로 경기가 다시 추락했다. 정부의 부양책이 '모르핀' 처방이라는 평가를 받는 이유다.

전문가들은 근시안적 처방 대신 경제주체의 기대심리를 살리는 데 재정정책의 초점이 맞춰져야 한다고 주문한다. 이부형 현대경제연구원 동북아연구실장은 "일본 디플레이션에서 볼 수 있듯이 경제주체의 심리가 나빠지면 백약이 무효"라며 "추세적으로 하락하고 있는 소비심리를 살리기 위해서는 정부가 경제 살리기에 올인한다는 인식이 시장에 확산될 수 있도록 해야 하는 것"이라고 말했다.

성 교수는 "정부가 현 경제 상황에 대해 솔직하게 인정하고 실천 가능한 중장기 목표를 확실하게 제시해야 한다"며 "그래야만 정부가 어떤 정책을 내놓더라도 시장에서 효과를 낼 수 있다"고 말했다. /김상훈기자 ksh25th@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >