대학생 김모씨는 최근 교내 취업지원센터의 권유로 15만원을 받고 고용노동부 청년취업성공패키지사업의 1단계 상담에 참여했다. 애초 상담수당이 목적이었던 터라 취업아카데미 수강과 구인기업 연결 등으로 이어지는 2·3단계 과정에는 참가하지 않았다. 김씨는 “상담은 이미 충분히 받아봤고 취업 알선 가능 기업도 눈높이에 맞지 않아 도움이 안 된다”며 “상담 후 실적 쌓기에 급급한 사업 대행업체에서 하루에도 수차례씩 후속 과정에 참여하라고 독촉해 일상생활이 안 될 지경”이라며 불만을 토로했다.

청년취업이 사회적 화두로 떠오른 가운데 대학이 해결사 역할을 떠안게 되면서 여기저기서 부작용이 나타나고 있다. 대동소이한 취업지원책을 쏟아내면서 취업준비생들이 외면하는 경우가 많아 재정만 낭비하는 게 아니냐는 우려가 나온다. 부처 간 중복되는 정책도 많아 대학 역시 눈치 보기에 급급한 실정이다.

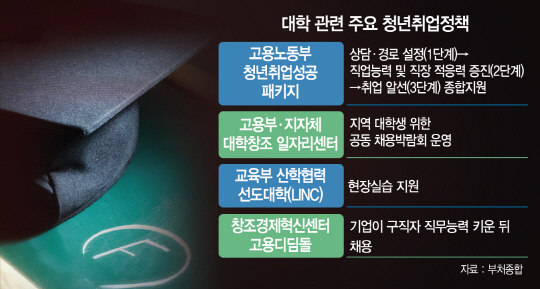

27일 대학가와 관련 부처에 따르면 정부와 지방자치단체가 청년취업 관련 정책을 경쟁적으로 쏟아내면서 현재 시행 중인 정책만 207개에 이른다.

A대학 취업지원센터 관계자는 “정부와 지자체의 취업지원책이 대부분 엇비슷하고 대학 자체적으로도 이미 열댓 개씩 취업지원 프로그램이 있다 보니 학생들이 관심 없는 경우가 대부분”이라고 말했다. 이어 “다른 서울시내 대학과 마찬가지로 A대학에서도 취업성공패키지에서 최종 취업 연계 단계까지 참여하는 학생은 5명 가운데 1명도 안 된다”고 설명했다.

취업성공패키지는 연간 예산만 3,000억원을 웃도는 대표적인 취업지원정책이다. 고용부에 따르면 해마다 13만명가량의 청년이 이 사업에 참여한다. 이들은 모두 1단계 상담전형에서 최소 15만원을 지원금으로 받는 만큼 연간 200억원이 상담 참여수당 명목으로 지급된다. 반면 이 사업에 끝까지 참여해 취업을 하더라도 1년 후 고용을 유지하는 비율은 절반에도 못 미치는 실정이다.

각 대학도 정부 등쌀에 곤혹스럽기는 마찬가지다. 특히 정부와 지자체·공공기관 등이 청년취업정책에 앞다퉈 뛰어들면서 대학가에서는 ‘고래 싸움에 새우등 터진다’는 볼멘소리도 나올 정도다. 고용노동부와 지자체·창조경제혁신센터가 주도하는 대학창조일자리센터가 대표적인 사례로 꼽힌다.

대학창조일자리센터사업에 참가하는 B대학 관계자는 “내놓을 수 있는 정책이 엇비슷하다 보니 최근에는 서울시가 취업박람회를 열려다가 기업 섭외 등을 문제로 대학에서 적극 만류해 무산되기도 했다”고 말했다. 아울러 “사업주체가 다양하다 보니 최근 일주일에 2번 이상은 대책회의에 불려가 정작 취업지원이라는 본연의 업무는 사실상 마비 상태”라고 토로했다. 게다가 최근에는 창업지원을 목표로 설립됐던 창조경제혁신센터까지 취업지원에 뛰어들면서 대학의 업무 부담은 더욱 늘어나는 실정이다.

현장실습 프로그램은 좋은 취지의 사업임에도 불구하고 부처 간 엇박자에 휘둘려 각 대학이 참여를 포기하기도 한다. C대학 관계자는 “교육부 지침에 따르면 현장실습 참여는 3학년 이상만 가능한데 최근 고용부에서는 지원 가능 대상을 2학년으로 낮추는 현장실습 프로그램을 권유해 어느 장단에 맞춰야 할지 모르겠다”고 말했다. 그는 이어 “교육부 기준에 부합하지 않은 취업지원활동은 대학 알리미의 정보공시 대상이 아니므로 대학 입장에서는 실적에 안 잡히는 고용부 주도 정책에 참여하기가 쉽지 않다”고 설명했다.

/박진용기자 yongs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yongs@sedaily.com

yongs@sedaily.com