18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 최근 신흥국 상품에 대한 미국 내 수요가 글로벌 금융위기 이래 가장 낮은 수준으로 떨어졌다고 전했다. 미 연방준비제도(Fed·연준) 집계에 따르면 지난 7월 미국의 중국산 상품 수입액은 전년동기 대비 3.5% 감소했으며 물량 기준으로도 1.6% 쪼그라들었다.

최근 미국의 수입감소는 달러화가 강세를 보이는 와중에 나타나고 있다는 점에서 특히 주목된다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 엘리사 브라운스타인 이코노미스트는 통상 통화가치가 올라갈 경우 가격이 낮아진 수입품의 수요가 자연스럽게 늘어난다는 점을 들어 “보기 드문 일”이라고 강조했다. 그러면서 그는 신흥국 수출업체들이 “앞으로 훨씬 힘든 상황을 맞게 될 것”이라며 “만약 신흥국이 계속 성장하려면 또 다른 외부 수요가 절실하다”고 덧붙였다.

신흥국의 또 다른 고객이었던 유럽의 상황도 나아지지 않고 있다. 2014년 중국 및 다른 신흥국으로부터의 수입이 플러스로 돌아서며 수요 회복 조짐이 비쳤지만 지난해부터 다시 감소세를 보이는 실정이다.

세계 무역정책을 모니터하는 글로벌트레이드얼러트의 사이먼 에브닛 대표는 “많은 사람이 중국의 수요감소가 글로벌 무역둔화의 원인이라고 하지만 실제 데이터는 선진국들의 수입이 정체됐거나 줄어들었다는 것을 보여준다”며 “미국은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 심각한 상황”이라고 경고했다.

더욱이 세계 무역의 무게중심이 상품에서 서비스로 옮겨가고 있는 것도 신흥국 경제 전망을 어둡게 한다. 서비스 교역 증가는 선진국에 큰 도움이 되지만 제조업 중심의 신흥국들은 별다른 수혜를 받지 못하기 때문이다. UNCTAD에 따르면 2014년 서비스 교역액은 4조9,000억달러를 돌파해 전년 대비 5.1%나 성장한 반면 상품 교역액은 전년 대비 0.3% 성장에 그쳐 19조달러를 간신히 넘겼다.

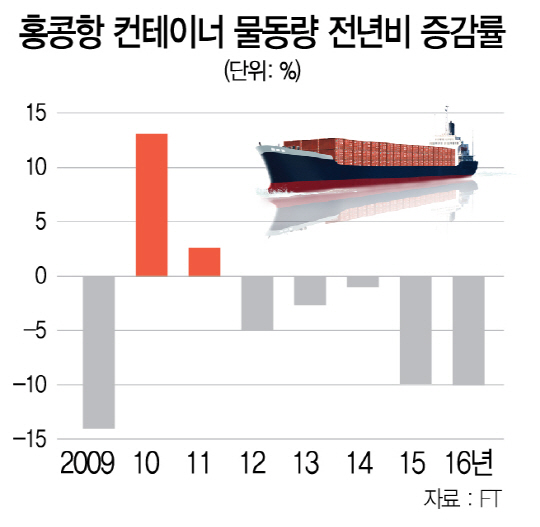

한편 이처럼 선진국들의 신흥국 상품 수요가 줄어들면서 세계 10대 컨테이너터미널 중 7개를 보유한 중국 항구는 직격탄을 맞고 있다. FT에 따르면 올해 상반기 홍콩의 컨테이너선 물동량은 지난해 같은 기간보다 10% 줄어 5년 연속 역성장을 기록했다. 여기에 글로벌 해운사들이 동맹을 바탕으로 집중화에 나서면서 기항이나 선박 운행 빈도가 줄어든 것도 항구의 어려움을 가중시키고 있다. 국제운송연맹(ITF)의 항구 전문가인 올라프 머크는 “해운업의 공급과잉은 항만의 공급과잉으로 직결된다”며 “중국의 상당수 항만은 국가의 지원으로 오히려 상황을 어렵게 만들고 있다”고 지적했다.

/연유진기자 economicus@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >