석유수출국기구(OPEC)가 예상 밖의 산유량 감산 합의를 이뤄냈지만 국제 원유가격 회복까지 가야 할 길은 아직 멀다는 것이 지배적인 분석이다. OPEC 내의 감산량 배분과 비OPEC 회원국의 협조, 미국 셰일 기업의 증산 억제 등 앞으로 넘어야 할 산이 많기 때문이다. 당장 오는 11월30일 OPEC 정례회의가 열리고 서로 많은 생산량을 배정받기 위해 줄다리기를 하는 과정에서 회원국들 사이의 갈등이 증폭돼 어렵게 합의한 감산 동의가 물거품일 될 가능성도 배제하기 힘들다.

OPEC 내 감산량 배분을 놓고 주목해야 할 점은 OPEC 최대 라이벌인 이란과 사우디아라비아의 갈등이다. 지난해 미국과의 역사적인 핵 협상 타결로 국제 원유시장에 복귀한 이란은 그동안 원유 수출 제제 이전인 지난 2012년의 일일 평균 생산량 400만배럴로 자국의 산유량을 늘릴 것이라고 거듭 공언해왔다. 문제는 회원국들이 산유량 감산까지 하기로 합의한 상황에서 OPEC의 리더인 사우디가 이란의 ‘나홀로 증산’을 용인하기 힘들다는 점이다. 이 경우 이란이 먼저 약속 파기를 선언하고 OPEC 내에서 경제상황이 특히 나빠 증산에 목말라 있는 나이지리아 등이 따라서 산유량을 늘릴 가능성이 있다. 에릭 노르랜드 CME그룹 이코노미스트는 CNBC와 인터뷰에서 “이번 감산 합의는 사우디 주도로 이뤄졌을 뿐 다른 OPEC 회원국들은 여전히 증산을 원하고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다.

러시아를 중심으로 한 비OPEC 회원국들이 함께 감산 기조에 발을 맞출지 여부도 불투명하다. 비OPEC 최대 산유국인 러시아는 올해 6월 일일 평균 산유량을 1,084만배럴로 전년 동기 대비 약 2% 이상 올리는 등 이어지는 경제난에 산유량을 꾸준히 늘려왔다. 또한 러시아는 올해 초 OPEC-비OPEC 산유국 회동에서 사우디와 이란의 갈등으로 거의 합의된 산유량 동결이 물거품이 된 나쁜 기억을 갖고 있다. 당시 알렉산드르 노바크 러시아 에너지 장관은 “회의 직전에 OPEC이 동결 불가로 입장을 바꿨다”며 “매우 실망스럽다”고 비판한 바 있다.

장기적인 저유가를 초래한 글로벌 셰일 기업들의 증산 가능성도 문제다. 그동안 저유가에 산유량을 줄이며 기회를 엿보던 셰일 기업들이 다시 생산량을 늘리면 OPEC의 감산이 물거품이 되기 때문이다. 파이낸셜타임스(FT)는 “OPEC의 합의로 미 셰일산업을 대표하는 휴스턴 등에서 환호성이 나왔을 것”이라며 “미 셰일 업체들이 생산에 더욱 박차를 가할 것”이라고 전망했다.

감산 결정을 내렸지만 글로벌 원유시장의 공급과잉을 해결하기에는 미약하다는 평가도 있다. 블룸버그에 따르면 이번 감산 합의로 낮아지게 될 OPEC의 일일 평균 생산량 3,250만배럴도 지난해 같은 기간과 비교하면 약 200만배럴 많은 역대 최대 수준이다. 글로벌에너지정책센터의 하이메 웹스터는 FT와 인터뷰에서 “OPEC은 올바른 결정을 내렸지만 이걸로 끝나는 것이 아니다”라며 “각각의 산유국들이 감산량을 결정하고 이를 실행에 옮기기까지는 아직 갈 길이 멀다”고 말했다.

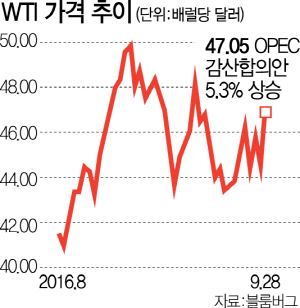

시장의 국제유가 전망도 크게 변하지 않았다. 미국 투자은행 골드만삭스는 이날 보고서를 통해 “역사적으로 원유 수요가 낮았을 때 산유량 감산 합의가 잘 지켜지지 않았다”며 “우리는 여전히 올해 말 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 43달러, 내년 53달러 수준에서 머무를 것으로 본다”고 밝혔다.

/이경운기자 cloud@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

cloud@sedaily.com

cloud@sedaily.com