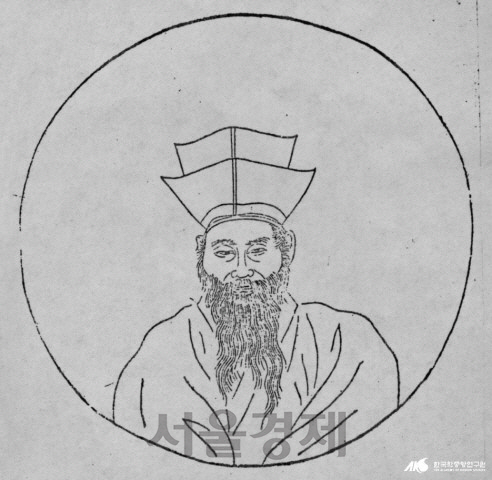

영재(寧齋) 이건창(1852∼1898)은 추금(秋琴) 강위(1820∼1884)를 처음 본 뒤 이 같은 시를 지었다. 추금은 광대뼈가 튀어나오고 눈이 옴폭 들어갔으며 수염이 성성해 용모가 괴기스러웠다고 전한다.

무반 집안 출신인 강위는 관직에 나아가는 대신 학문에 전념했다. 추사(秋史) 김정희로부터 5년간 수학한 뒤에 각지를 돌아다녔다. 그는 창강(滄江) 김택영, 매천(梅泉) 황현과 함께 한말 3대 시인으로 꼽힐 만큼 시를 잘 지었지만, 추남이었다.

안대회 성균관대 교수가 1938년 간행된 신문 ‘매일신보’에서 발굴한 무정(茂亭) 정만조(1858∼1936)의 시화집 ‘용등시화’(榕燈詩話)에는 강위의 못생긴 용모와 관련된 일화가 여럿 기록돼 있다.

그중 하나가 추금이 주막에서 투숙하며 겪은 일이다. 해진 솜옷을 입고 맨발로 앉아 책을 보고 있는 강위를 본 시골 훈장이 예의를 갖추지 않는다는 이유로 꾸짖었다. 이에 추금이 무릎을 꿇고 사죄하자 훈장이 시를 지어 보라고 명했다.

“시는 뜻을 말한다고 선생께서 내게 말해도/ 내 뜻은 미치고 오활하여 말하지 못하겠네/ 첩첩산중 푸른 청산 영영 가서 파묻힌 채/ 고기 잡고 나무하며 일 끝나면 문을 닫아야지”

이 시를 본 훈장은 안색을 바꾼 뒤 “그대가 강위 아니냐”고 물었다. 추금이 “맞다”고 대꾸했고, 이로 인해 두 사람은 교분을 맺었다고 한다.

정만조는 용등시화에서 뛰어난 시인들이 어린 시절에 창작한 시를 따로 남기지 않는 세태에 대한 아쉬움을 토로하기도 했다.

예컨대 조선 후기 최고의 시인으로 평가받는 자하(紫霞) 신위(1769∼1847)의 ‘경수당집’ 30여 권에는 그가 40세 이후에 지은 작품만 남아 있고, 이건창의 시고(詩稿)에도 초년 작품이 삭제됐다.

무정은 “나는 늘 뒷시대에 태어났다 말했는데/ 지하에서 일으켜 세운다면 누구를 따를까”로 시작하는 이건창의 젊은 시절 시를 소개한 뒤 “영재는 20세 이후부터 점차 순수하고 고아한 경지에 들어가서 이전 작품을 모두 버렸지만 대부분 전해져야 했다”고 평가했다.

시작에 능했던 무정은 자신의 작품과 선대 시인의 작품을 견줘본 글도 실었다. 용등시화의 36번째 글은 제목이 ‘나와 이서구 시의 비교’다.

“다투어 아버지라 부르니 참으로 부끄럽다가/ 나를 쏙 빼닮아서 바로 또 귀엽구나”(眞愧爭呼父 旋憐克肖吾·정만조)

“아버지가 된 것이 내가 봐도 부끄럽다가/ 누구를 쏙 빼닮았나 불쑥 다시 생각해보네”(自愧能爲父 번<番+羽>思克肖誰·이서구)

두 시는 모두 아이를 얻은 뒤의 기쁨과 어색함을 논했다. 무정은 이서구의 작품에 대해 “내 시와 구법(句法)이 꽤 똑같은데 말의 뜻은 훨씬 더 공교롭다”며 “벗들을 마주하고 이서구의 시에는 미치지 못한다고 스스로 굴복했다”고 털어놨다.

용등시화에는 이외에도 추사가 지었다고 전하는 작품을 위작으로 보는 근거, 이건창이 과거에 지어준 시로 인해 곤경에 처한 사건, 시인의 표절 사례 등에 대한 무정의 생각이 담겼다.

/나윤석기자 nagija@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hnsj@sedaily.com

hnsj@sedaily.com