일본 후쿠시마 원전사고 이후 거셌던 탈(脫)원전 흐름이 꺾이고 있다. ‘원전대국’ 프랑스도 온실가스 감축을 이유로 원전을 줄이겠다는 계획을 보류했다. 앞서 원전에서 탈피하자는 전 세계적 흐름을 촉발했던 일본이 다시 원전을 가동하는가 하면 세계 최초 탈원전 국가인 스웨덴도 법을 바꿔 노후 원전 대신 신규 원전을 짓기로 했다. 탈원전에 속도를 내고 있는 우리나라와는 대조적인 모습이다.

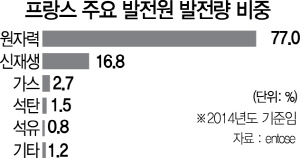

프랑스는 세계에서 원전 의존도가 가장 높은 국가다. 8일 유럽 전력 운송시스템 운영자 네트워크(entsoe)에 따르면 지난 2014년 기준 프랑스 전체 발전량에 원전이 차지하는 비중은 77.0%에 달한다. 설비 규모만도 63.1GW에 달한다. 통상 1기의 설비규모가 1GW인 것을 감안하면 원전 63기를 돌리고 있는 셈이다.

원전의 비중이 높은 만큼 누리는 이점도 많았다. 일단 유럽에서 전기요금이 가장 싼 나라다. 2014년 기준 1㎿h당 207.12달러로 탈원전 선도국인 독일(395.05달러)의 절반 수준에 불과하다. 원전을 통한 안정적인 공급 탓에 2015년에만 32.7TWh의 전력을 순수출하기도 했다. 막대한 신재생 설비의 과잉생산 탓에 사실상 돈을 주고 파는 독일의 수출과는 질이 달랐다.

온실가스 배출량도 스웨덴과 덴마크를 제외하면 유럽에서 가장 적다. 이날 기준 프랑스의 온실가스 배출량은 1kwh당 136gCO2eq다. 독일(522gCO2eq)의 4분의1 수준에 불과하다. 원전 대신 석탄·가스 발전 등을 통해 신재생을 확대하는 스페인(337gCO2eq)이나 이탈리아(488gCO2eq) 등의 온실가스 배출량이 친(親)원전 국가보다 훨씬 많았다.

원전이라는 탄탄한 기저발전을 둔 탓에 신재생 설비도 많이 늘렸다. 올해 11월 기준 태양광과 풍력 발전설비 규모는 17GW에 달한다. 원전 17기 규모와 맞먹는다. 프랑스는 2015년 ‘에너지전환법’을 제정해 원전의 발전량 비중을 50%로 낮추고 2030년까지 신재생에너지의 비중을 40%로 높이겠다는 계획을 세운 바 있다.

외신들은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 행정부가 원전 감축 일정을 늦추는 가장 큰 이유로 온실가스 감축을 꼽고 있다. 마크롱 대통령은 7월 내놓은 온실가스 감축계획에서 오는 2022년까지 석탄을 이용한 화력발전을 중단하겠다는 방침을 발표한 바 있다. 최근 프랑스 송전 공기업(RTE)이 원전 비중 50% 축소라는 정부 목표를 달성하려면 심각한 에너지 부족 사태가 발생할 수 있다고 경고한 것도 이 때문이다.

원전 감축이라는 세계적 흐름이 퇴색하고 있는 곳은 프랑스뿐만이 아니다. 후쿠시마 원전 사고를 경험한 일본은 2일 설계수명 40년이 다 돼가는 원전의 운전기간 연장을 검토하고 있다. 지난달 4일에는 비등수형(沸騰水型) 원자로를 채택한 니가타현 가시와자키시에 있는 가시와자키카리와 원전 7·8호기에 대해 재가동을 승인하기도 했다. 이들 원전은 2011년 동일본 대지진 사고 당시 폭발 사고가 났던 후쿠시마 제 1원전과 같은 비등수형 원자로다.

세계 최초의 탈원전 국가인 스웨덴도 마찬가지다. 스웨덴은 1980년 국민투표를 거쳐 세계 최초로 탈원전을 하고 2020년까지 원전을 모두 없애겠다는 목표를 세웠었다. 하지만 2010년 원전 폐기 법안을 뒤집었고 2016년에는 의회가 노후 원전을 멈추고 그 자리에 10기의 신규 원자로를 건설하겠다는 기본협정에 합의했다.

전문가들은 프랑스 등의 사례를 참고해 정부의 탈원전 정책도 신중할 필요가 있다고 조언한다. 정동욱 중앙대 에너지시스템공학부 교수는 “프랑스도 원전이 안정적으로 많은 전력을 생산해내고 신재생도 급격히 늘어나는 추세이니까 원전을 비중을 줄이려 했던 것인데 구체적인 이행에서 어려움에 부닥치자 감축 계획을 늦춘 것”이라며 “60년이 걸리니까 성급하지 않다고 하지만 준비가 안 됐다는 의미에서 정부의 탈원전 정책은 성급하다. 우리나라처럼 부존자원이 전혀 없는 프랑스의 사례를 신중히 검토해야 한다”고 말했다.

/세종=김상훈기자 박홍용기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >