# 경기도 하남시 감일지구에 땅을 보유한 A 씨는 요즘 억울해서 잠도 제대로 못 잔다. 이곳이 공공주택지구로 조성되면서 A 씨가 속한 B 조합은 2013년 현금 대신 토지로 보상받는 ‘대토보상제’를 신청했다. 문제는 보상 토지가 당초 시행기관인 한국토지주택공사(LH)와 협의했던 것보다 훨씬 줄어들게 생겼다는 것. B 조합의 대토보상 원금 총액은 약 120억 원으로 2013년 당시 LH가 공고한 대토보상 기준에 따르면 약 720평(상업용지)을 받을 수 있었다. 하지만 감일지구의 경우 사업 지연으로 땅값이 올라 현 감정가액에 따르면 B 조합은 420여 평밖에 받지 못할 전망이다.

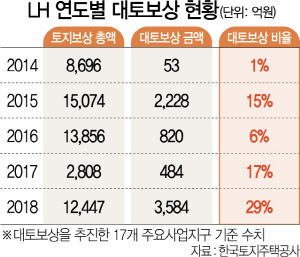

3일 관련 업계에 따르면 지난 2007년 ‘공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률’ 개정안에 따라 도입된 ‘대토보상제’가 택지개발지구 내 원주민들의 원성을 사고 있다. 대토보상제는 토지를 수용당하는 원주민에게 현금 대신 땅으로 보상하는 제도. 특히 정부는 막대한 토지보상금이 시중에 풀리는 것을 막기 위해 3기 신도시 등에 대해서는 대토보상제를 활성화 한다는 계획이다.

대토보상제의 가장 큰 문제점은 현금보상과 달리 초기 신청 시 면적이 확정되는 게 아니라는 점이다. LH는 초기에 추정감정가액을 산정하고, 지구 내 용지조성 완료 직전 다시 한 번 감정평가를 실시한다. 2번의 감정평가가 이뤄지는 셈이다. 시간이 지나 땅값이 오르면 원주민들이 당초 예상했던 면적보다 훨씬 축소된 토지를 보상받는 것이다.

실제로 B 조합이 대토보상을 신청할 당시 LH는 1만 4,283㎡의 토지를 보유할 경우 총 597억 9,700만 원의 대토보상 금액이 예상된다고 공고했다. 대략 3.3㎡당 약 1,660만 원 수준이다. 이후 최근 실시한 감정평가에서는 3.3㎡당 2,880만 원으로 대토보상 면적을 산정했다. 땅값이 올라가다 보니 초기에 비해 대토면적이 반 토막이 난 셈이다.

이에 따라 원주민들은 대토보상을 신청할 시점에 보상 토지면적이 확정돼야 한다고 주장한다. B 조합 관계자는 “공공택지가 조성되는 데 시간이 최소 10년은 걸리고, 땅값도 장기적으로 상승할 수 밖에 없는 만큼 원주민들이 피해를 보지 않도록 대토보상 신청 시점에 보상 토지 면적을 확정해야 한다”고 말했다. 이어 “그게 어려우면 받을 수 있는 토지 면적이 급격히 줄지 않도록 ‘캡(상한선)’을 씌우는 제도라도 도입해야 한다”고 덧붙였다.

한편 국토부와 LH도 이 같은 문제점을 인식하고 관련 법 및 지침 개정을 통해 추진하고 있는 것으로 알려졌다. LH 관계자는 “대토보상 체결 때 보상 면적을 확정해 계약을 체결하고, 확정 내용대로 보상을 받을 수 있도록 개선을 추진하려고 한다”며 “국토부와 토지보상법 개정을 위한 협의를 진행 중이고, 3기 신도시 보상 때부터 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

/한동훈·진동영기자 hooni@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hooni@sedaily.com

hooni@sedaily.com