예전에는 아무렇지 않게 입에 올렸더라도 지금 함부로 쓰면 안 되는 말이 있다. ‘검둥이’라는 표현이 그렇다. 단지 피부색만 가리키는 것이 아니라 다른 인종에 대한 편견과 멸시로 가득 찬 용어가 바로 검둥이다. 우리야 어지간해서는 흑인을 만날 기회가 없었으니 애초에 백인의 시각에서 만들어진 말임이 틀림없다. 하지만 자기 피부색을 살색으로 부른 우리 역시 다른 인종에 대한 차별과 혐오를 내면화해온 것은 마찬가지다.

그런 금기어를 버젓이 내건 유명한 소설이 있으니 제목이 ‘검둥의 셜음’이다. 원래 제목은 그렇지 않았다. 그냥 ‘톰 아저씨의 오두막’이라고 옮겨도 되는데 굳이 검둥이라는 점을 강조했다. 낯선 인종의 이야기라고 생각해서였을까.

미국 여성작가 해리엇 엘리자베스 비처 스토의 ‘톰 아저씨의 오두막’은 남북전쟁과 노예제 철폐의 도화선이 된 작품이다. 제목만으로는 어쩐지 밋밋해 보이기도 하고 자칫 낭만적 풍경을 떠올릴지도 모른다. 그에 반해 흑인 노예를 검둥이로 부르면서 비천한 인종의 비극적 삶과 운명을 그린 ‘검둥의 셜음’이야말로 정곡을 짚은 제목이다.

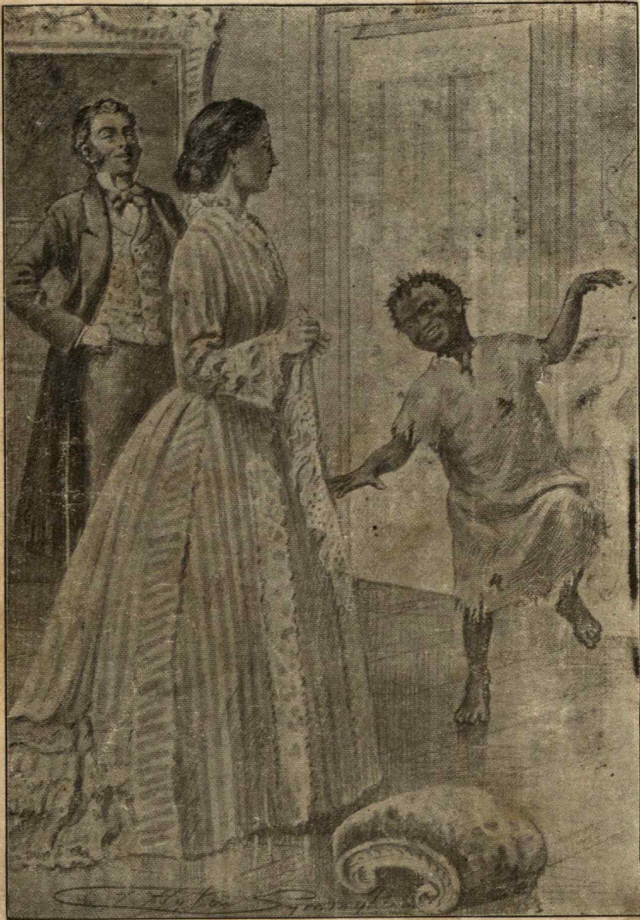

검둥이가 서러운 까닭은 무엇인가. 어쩌다 못된 주인을 만나서라면 노예의 불행이고, 피부색을 구별하는 사회제도 탓이라면 고치면 된다. 실제로 인간적인 노예주도 적지 않았을 테고 톰이 만난 노예주도 대부분 선량한 편이다. 또 남부 사람보다 북부 사람이 더 악독하게 그려진 것을 보면 지역 대립도 결정적이지 않다. 그런데 ‘톰 아저씨의 오두막’이 발표된 지 10년도 지나지 않아 남북이 목숨을 건 내전을 벌이고 나서야 노예제가 폐지됐다. 물론 그 뒤로도 야만과 폭력의 역사는 끊이지 않았지만 말이다.

이 소설이 큰 영향력을 끼치면서 오래도록 읽힌 진짜 이유는 다른 데 있다. 짐승 취급을 받는 노예 이야기는 비열한 백인중심주의뿐 아니라 성경과 하느님을 앞세운 기독교의 위선, 민주주의라는 이념의 허울까지 고스란히 벗겨버렸기 때문이다. 미국이라는 아름다운 이름을 가진 나라, 자유와 평등을 좇아 바다를 건넌 청교도의 땅, 독립전쟁을 거쳐 태어난 민주공화국에서 벌어진 일이 아닌가.

노예 이야기지만 정작 노예들이 열광한 것도 아니었다. ‘톰 아저씨의 오두막’에 나오다시피 어차피 노예들은 글을 배울 수 없었고 자신들의 이야기를 읽지 못했다. 그렇다면 노예가 아닌 독자들, 예컨대 미국 백인 중산층, 여성과 아이들, 유럽의 평범한 시민들은 왜 이 소설에 공감하면서 울분을 터뜨렸을까. 어째서 자신과 다른 피부색을 가진 사람들을 위해 전쟁에 뛰어들 수 있었을까.

그것은 새로운 시대정신의 탄생이었고, 문학이 지닌 고유한 가치요 소명이었다. 문학은 나와 전혀 상관없는 가공의 주인공에 대한 동정과 연민을 자기 것으로 체험하게 만들었으며, 타인의 삶을 통해 자신이 속한 사회질서에 대한 비판과 반성을 이끌어냈다. ‘톰 아저씨의 오두막’은 피부색을 넘어선 감정의 공유와 정신적 소통의 힘을 가장 잘 보여준 소설이다.

그런가 하면 톰 이야기는 황인종의 동아시아에서 서로 다르게 읽혔다. 일본은 원작이 지닌 기독교 윤리와 박애 정신에 초점을 맞췄다. 중국은 미국에서 박해받는 화교와 쿨리의 처지로 받아들였다. 그렇다면 식민지 조선은 어땠을까. 두말할 나위도 없이 1,300만 조선인이 모두 엉클 톰이었으며, 나고 자란 고향은 검둥이의 땅과 다를 바 없었다. ‘검둥의 셜음’이 우리말로 번역된 것은 일본의 노예로 전락한 직후인 1913년의 일이었다.

그러고 보면 ‘검둥의 셜음’은 반인륜적 현실에 대한 고발을 넘어 제국주의·침략주의와 정면으로 맞선 혁명적 작품이기도 하다. 식민지 망국민들에게 일본이야말로 백인 노예주였으며, 노란 피부의 톰들은 3·1운동으로 향하는 지난한 투쟁을 예감할 수밖에 없었다. 인간의 존엄성을 짓밟히며 잔혹하고 악랄한 압제에 신음하는 조선인에게 톰 이야기는 역사적 진실이었기 때문이다.

흑인 노예의 비참한 삶을 나의 이야기이자 우리의 역사로 바꿔낸 것은 번역의 힘 덕분이었다. 번역이 없었다면 톰 아저씨의 죽음이라는 머나먼 땅에서 벌어진 어느 흑인 노예의 안타까운 사건으로 그쳤을 터다. 번역은 식민지의 현재를 통찰하는 창조적 동력이 돼줬고 민족의 미래에 대한 해방적 상상력을 제공했다.

‘톰 아저씨의 오두막’을 순한글의 ‘검둥의 셜음’으로 매끄럽게 번역한 것은 21세의 청년 문학가 이광수였다. 장차 ‘무정’을 발표해 근대문학의 선구자가 될 이광수의 첫 번째 책이 바로 ‘검둥의 셜음’이다. 해방 노예들에 의해 세워진 라이베리아공화국으로 떠나는 ‘검둥의 셜음’의 결말과 ‘무정’의 해피엔딩이 닮은꼴인 것은 전혀 이상한 일이 아니다.

일제의 식민통치 초창기에 조선인이 ‘검둥의 셜음’을 읽을 수 있었던 것은 어쩌면 기적 같은 일이니 운수 좋은 번역이라 할 만하다. 총독부의 매서운 검열 시스템이 아직 촘촘한 짜임새를 갖추지 못한 때였기에 가능한 사고였다. 1919년 이광수는 도쿄에서 2·8독립선언을 주도하고 상하이로 망명의 길을 떠났다. 그리고 ‘검둥의 셜음’을 읽으며 눈물 흘리던 독자들은 3·1운동으로 떨쳐 일어나 자주독립을 부르짖으며 자유와 평등과 민주의 나라를 상상하기 시작했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >