“일본·독일·프랑스 모두 자국 업체에 유리한 친환경차 보조금 제도를 운영합니다. 우리도 국내 친환경차 산업을 육성하는 제도를 고민해야 합니다.”

정만기 한국자동차산업협회(KAMA) 회장은 경쟁국들의 전략적 친환경차 보조금 지급 정책을 벤치마킹해야 한다고 강조했다. 국내 기업투자 환경 개선은 물론 글로벌 시장에서 우리 자동차 산업의 경쟁력을 높이기 위해서 규제가 아닌 육성을 위한 산업정책이 필요하다는 지적이다.

31일 KAMA에 따르면 프랑스는 지난 2017년부터 르노·시트로엥·푸조 등 자국 업체가 경쟁우위인 전기차(EV)에 구매 보조금 혜택을 집중하고 있다. 2008년부터 친환경차 보조금 제도를 운영해 온 프랑스는 2017년 하이브리드(HEV), 2018년 플러그인하이브리드(PHEV)를 각각 제외했다. HEV는 일본업체가, PHEV는 독일업체가 주도하는 친환경차인 만큼 프랑스 자동차 업체의 보조금 수혜 비중의 대폭 높이겠다는 정책이다. 2016년 44.9%에 불과했던 프랑스 업체 수혜 비중이 2018년에는 80%까지 높아졌다. 어찌 보면 자국 산업에 대한 보호정책으로 보일 수 있지만 친환경차 보조금은 신산업 종속을 막는 방법이기도 하기 때문이다.

미국 2005년, 일본 2009년, 영국 2011년에 친환경차 보조금 제도를 도입한 것과 달리 독일은 친환경차 보조금 제도를 상대적으로 늦은 2016년에 도입했다. 내연기관에 집중하고 있던 폭스바겐 등 자국업체들이 친환경차 개발을 본격화할 때까지 제도 시행을 미뤄서다. 대신 보조금 지급 비율에 있어서는 철저하게 독일 완성차 업체들이 앞서 있는 PHEV에 유리하게 설정했다. 미국과 일본이 PHEV보다는 EV에 100~200% 가량의 보조금을 더 지급할 때 독일은 30% 정도만 추가 지원했다. EV와 PHEV 간 보조금 지급액 격차를 줄여 소비자들의 독일 완성차들이 현대 강점을 가진 PHEV 차량을 구매하도록 유도했다. 또 폭스바겐의 순수 전기차인 ‘ID3’가 3만유로 이하로 출시되는 점을 고려해 저가 전기차 보조금을 2배 가량 늘렸다.

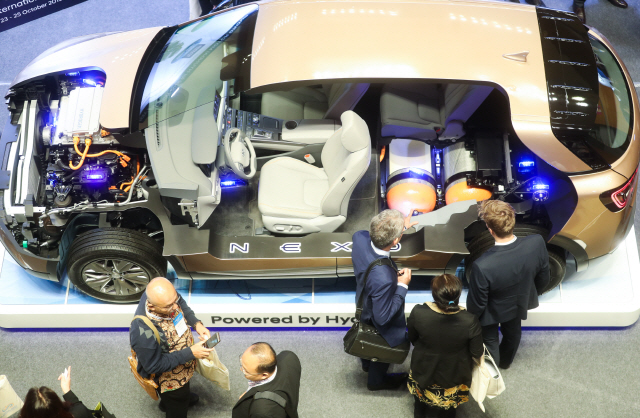

일본 역시 독일과 마찬가지로 EV 대비 자국업체들이 주도권을 쥔 PHEV와 개발에 집중하는수소연료전지차(FCEV)에 보조금 혜택을 더 주고 있다. 일본 EV의 경우 주행거리당 보조금을 지급해 280㎞ 주행이 가능한 EV 차량에 5만6,000엔을 지급하는 반면 PHEV는 40㎞ 이상으로 운행하면 일괄적으로 20만엔을 지급하는 식이다. PHEV보다 더 친환경적인 EV가 보조금은 덜 받는 셈이다. FCEV의 경우 보조금 지급에 상한선이 없다. 일본은 FCEV를 구매한 소비자에게 동종 내연기관차 가격과 차액의 3분의 2를 지급하고 있다. 673만6,000엔인 도요타 미라이를 구매할 경우 동급 가솔린 차량 가격인 370만6,000엔과 차액의 3분의 2인 202만엔을 보조금을 주는 식이다. 업계 관계자는 “친환경차와 내연기관 간 가격 차이를 보조금으로 지급하는 사례는 흔하지 않다”며 “일본은 FCEV의 높은 차량 가격을 보조금으로 상쇄해 자국업체의 개발 부담을 낮추려는 의도로 보인다”고 설명했다.

자동차 업계에서는 우리나라도 배터리 성능에 따라 보조금을 차별하고 FCEV에 보조금을 확대하는 전략을 활용해야 한다고 강조했다. 정 회장은 “전기버스를 예로 들면 전기 생산을 위해 화력발전을 여전히 사용하는 만큼 고성능 배터리를 장착한 버스에만이라도 보조금을 지급하는 안을 고려할 만 하다”며 “또 미세먼지 문제가 심각한 국내 환경을 근거로 미세먼지를 줄이는 FCEV 보조금 지급을 늘리는 방안도 고민해야 한다”고 지적했다. 경쟁국 친환경차에도 동일하게 보조금을 배분하기 보다는 친환경적인 동시에 우리가 경쟁우위에 선 고성능 배터리 및 FCEV에 가점을 주는 제도 설계가 필요하다는 것이다.

/서종갑기자 gap@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com