# 40대 직장인 A씨는 최근 회사 동기 모임에서 ‘추나요법은 안 받으면 바보’라는 얘기를 듣고 혹할 수밖에 없었다. 추나요법은 수술 없이 뼈와 관절을 누르고 당겨 거북목이나 허리디스크 등을 치료하는 치료방법으로 올해 4월 건강보험이 적용됐다. 1회에 5만~20만원 정도이던 비용이 1만~3만원으로 대폭 낮아지자 너도나도 받고 있다는 것이 친구들의 이야기였다. 평소 뒷목이 뻐근했지만 병원에 갈 정도는 아니었던 A씨도 결국 유혹을 뿌리치지 못하고 병원행을 택했다. 치료를 받고 상쾌한 마음으로 병원을 나선 그는 ‘참 좋은 세상이네’ 싶으면서도 ‘이래도 되나’라는 생각이 동시에 들었다.

# 3년 전 담낭에서 용종이 발견된 후 주기적으로 복부 초음파를 받아오던 B씨는 ‘문재인케어’의 대표적인 수혜자다. 그런데 이상하게도 병원비 부담이 딱히 줄어들지는 않았다는 게 그의 주장이다. 의사의 과잉진료 때문이다. 지난해부터 상복부 초음파 비용에 건강보험이 적용되면서 15만원이던 가격이 1만5,000원으로 껑충 내려앉자 의사가 새로운 비급여 항목을 권했다. 아직 안심할 수 없다며 이것저것 해보자는 전문가의 말을 쉽게 거절할 수 없던 그는 결국 당시 비급여 항목이던 비뇨기과 초음파까지 받아 2년 전과 다름없는 14만5,000원을 내고 나왔다.

지난 2017년 8월 문케어가 상륙한 후 병원의 풍경이 180도 바뀌었다. 일각에서는 ‘의료쇼핑’이라는 말까지 나올 정도로 환자 및 의사의 도덕적 해이가 심각한 수준에 이르렀다는 경고를 보낸다.

그러나 문제는 이 모든 행위들에 누군가는 결국 비용을 지불해야 한다는 점이다. 재정 악화가 불 보듯 뻔한 이유다.

특히 문케어의 대표 주자 격인 자기공영영상(MRI)을 찾는 환자가 너무 많아 과부하가 걸렸다. 비용이 저렴해진 덕에 가벼운 두통만 와도 뇌혈관 질환을 의심하며 MRI를 받아보겠다는 환자가 늘었다. 뇌 일반 MRI의 사례를 보면 건강보험 적용 이전에는 종합병원에서 36만~70만원 정도를 환자가 부담해야 했지만 이제는 11만원이면 가능하다. 한 대학병원 의사는 “과거 대학병원에서 MRI가 80% 정도 수준에서 가동됐다면 이제는 120%를 넘어가 150%에 가까워지려 하고 있다”면서 “MRI 기기나 인력이 수요를 따라가지 못하다 보니 예약대기 시간이 속수무책으로 길어지고 있다”고 설명했다.

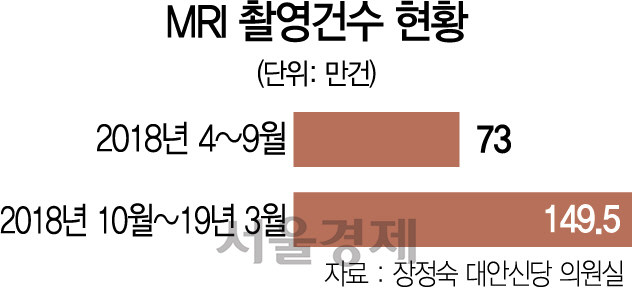

이 같은 사실은 수치로도 증명됐다. 장정숙 대안신당 의원 자료에 따르면 뇌·뇌혈관 MRI 급여화 직후 6개월(지난해 10월~올해 3월) 전체 MRI 촬영 건수는 149만5,000건으로 직전 6개월(지난해 3~9월·73만건)의 2배로 불어났다.

추나요법의 경우도 건강보험이 적용된 올 4월 이후 6월까지 첫 3개월간 114만건(김상희 더불어민주당 의원 자료)의 추나요법 급여가 청구된 것으로 나타났다. 3개월 만에 연간 건보 적용 한도(20회)까지 시술받은 환자도 3,073명에 달했다. /이주원기자 joowonmail@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >