예나 지금이나 집에서 쫓겨난 여성, 남성에게 버림받은 여성의 운명은 끔찍하다. 이불 밖이 위험하다는 말은 우스갯소리가 아니다. 이불을 걷어차고 나면 어둠과 공포로 가득한 길거리다. 애당초 이불의 주인은 여성이 아니다. 여성에게 이불이란 아버지에게서 남편을 거쳐 아들로 대를 이어가며 주어지는 안온한 거처다. 남성 3대가 제공하는 돈·쾌락·보호를 박차고 나간다면 벌거벗은 알몸뚱이나 다름없다.

노라라는 이름의 여성은 인형의 집에서 탈출해 거친 세상과 맞서기로 작정했다. 나는 너의 귀여운 노리개가 아니며 나는 너를 위해 지저귀는 종달새도, 너를 즐겁게 하는 다람쥐도 아니다. 얼마나 멋진가. 나는 쫓겨나거나 버림받은 것이 아니다. 내가 너를 버리는 것이고 네가 주는 이불과 너를 위한 집을 거부하는 것이다. 여성의 가출은 혁명이다.

그런데 이상하기 짝이 없다. 대체 왜. 남편은 지나칠 정도로 자상하고 관대하다. 게다가 막 은행장으로 승진해서 출셋길이 열렸다. 노라는 피아노와 난로와 양탄자가 있는 집의 안주인이자 사랑스러운 삼남매의 엄마다. 유모와 하녀가 딸려 있고 주머니에 마카롱을 감춰두고 먹을 수 있다. 이만하면 지금도 꿈꿀 법한 스위트홈 아닌가.

크리스마스이브에 사달이 나기는 했지만 곧 풀렸다. 노라가 과거에 잘못을 저지른 적이 있기는 해도 어차피 남편의 목숨을 구하기 위한 일이었고 결국 남편은 넓은 아량으로 용서해줬다. 그런데 바로 그게 문제였다. 노라는 순식간에 깨달았다. 나를 꾸짖을 권리, 나를 용서할 의무가 왜 너에게 있단 말인가. 여성 자신이 아니라 어째서 남성이 나의 모든 것을 죄다 갖는단 말인가.

노르웨이 극작가 헨리크 입센이 140년 전에 창작한 희곡 ‘인형의 집’은 그렇게 여성이 처음으로 자기를 발견하는 장면, 여성이 자신을 사랑하고 스스로 해방시키는 이야기다. 부부의 애정뿐 아니라 모성마저 단호하게 저버리는 노라의 가출은 유럽에서도 거센 반발을 샀다. 하지만 새로운 시대정신과 상상력의 도래를 막을 길은 없었다.

더욱 놀라운 일은 노라가 의외로 빨리 식민지 조선에 건너왔다는 사실이다. 노라의 과감한 결단은 3·1운동 직후인 1921년 신문에 ‘인형의 가(家)’라는 제목으로 번역됐다가 이듬해 최초의 단행본 희곡 ‘노라’로 출판됐다. 훗날 독보적인 중국 문학 전문 번역가로 이름을 날린 양건식의 솜씨다. 구세대 남성에 가까운 양건식 혼자만의 힘은 아니었으니 실질적인 기획자는 나혜석과 김일엽을 비롯한 초창기 신여성 그룹이다.

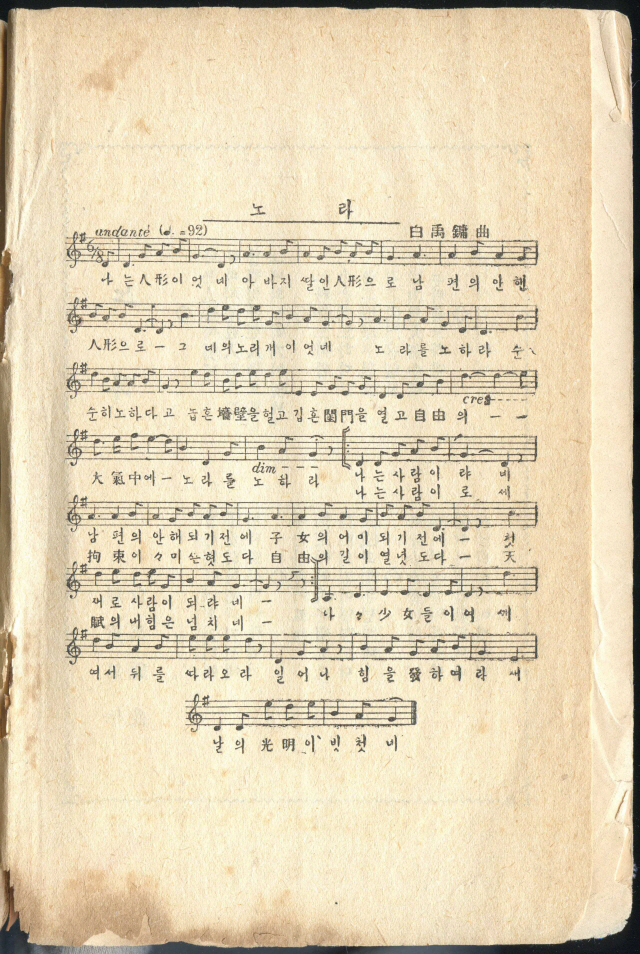

나혜석은 신문에 3컷 삽화를 그려넣었고 공연에 쓸 주제가를 작사했다. 단행본 ‘노라’가 출판될 때 나혜석이 새로 지은 노래가 앞을 장식했으며 맨 뒤는 김일엽의 발문으로 마물렀다. 양건식이 친절한 해설을 썼고 극작가 김정진과 소설가 이광수가 머리말을 보탰다. 다섯 명이 노라를 바라보는 시선은 제각각이었다. 그중에서 이광수는 노라에게 대놓고 집으로 돌아가라고 다그치기까지 했다.

따지고 보면 이상한 노릇도 아니다. 식민지 조선에서 노라라니, 남편을 버리고 집을 떠나는 여편네라니. 100년 전이라면 노라가 뛰쳐나온 바로 그런 스위트홈이야말로 터무니없는 공상이요, 유토피아였을 터. 조혼의 덫에 시달린 남성에게도 그러했고 첩이나 기생 없는 자유연애와 연애결혼을 꿈꾼 여성에게는 더더욱 그러했다. 모진 시집살이와 가문의 씨받이에서 벗어나 화목하고 단란한 가정을 꾸리는 날이 과연 올까.

유럽의 노라는 분명 신여성이 아니었고 자유연애나 연애결혼을 좇아 가출하지도 않았다. 노라는 부부와 모자의 인연 대신 이불 밖의 자기, 독립된 자아를 되찾기 위해 몸부림쳤다. 그렇다면 양건식의 ‘노라’는 너무 때 이른 번역이고 조선의 노라들은 어이없는 착각과 오해에 빠졌다는 말인가.

우연인지 몰라도 기묘한 착오는 중국에서도 마찬가지로 벌어졌다. 5·4운동 직후 자오우전이라는 여성이 시집가는 꽃가마 안에서 자기 목을 찔러 자살했다. 뒤이어 숱한 젊은 여성들이 부모와 가문의 뜻에 따른 강제결혼에 맞서 기꺼이 목숨을 내던졌다. 동향의 청년 마오쩌둥은 중국의 노라들을 위해 격분의 문장을 토했다. 자오우전과 그 후예들이야말로 반봉건과 반전통의 깃발을 든 새 시대의 투사들이었다.

거저 얻는 꿈은 결코 없다. 또 하나의 식민지였던 여성이라는 존재는 노라와 만나면서 비로소 혁명을 꿈꾸기 시작했고 피 흘리는 투쟁을 통해서만 해방의 날을 맞이할 수 있었다. 파란곡절 속에서 행려병자로 비참하게 생을 마친 화가 나혜석에게도, 재혼과 이혼을 거듭하다 수덕사 승려가 된 김일엽에게도 번역이란 아직 오지 않은 세상을 꿈꾸게 하는 혁명의 씨앗이었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >