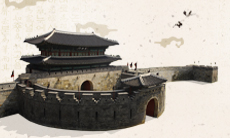

여행을 다닐수록 ‘서울만 한 관광도시는 드물다’는 생각이 든다. 북한산이 도시를 둘러싸고 그 앞으로 한강이 흐르고 있어 경치가 안정적인데다 안쪽으로는 북악과 청계천이 다시 한 번 작은 형태의 배산임수(背山臨水)를 구현한다. 경관뿐이 아니다. 조선왕조 500년을 지켜온 5대궁과 강남의 마천루들은 부조화 속의 조화를 이루며 풍광을 연출하고 있다. 그리고 그 거리, 골목들은 600년간 쌓여온 이야기와 사연들을 세월의 더께처럼 보듬고 있기 때문이다.

계량할 수는 없지만 ‘수도 서울의 역사·문화와 관련한 콘텐츠는 우리나라가 가진 그것들의 절반 이상을 차지하지 않을까’라는 생각마저 든다. 특히 종로구와 성북구 등 두 기초자치단체의 콘텐츠는 웬만한 광역단체와 비교해도 많으면 많았지 적지 않다.

매일 동쪽으로, 남쪽으로 산하를 떠돌다 모처럼 기자의 활동무대인 서울 시내로 눈을 돌렸다. 그중에서도 한양도성 북쪽인 성북동으로 방향을 잡았다.

길상사에서 시작한 도보여행은 한국가구박물관을 들러 삼청각으로 향했다. 삼청각은 박정희 정권이 1972년 급조한 건물이다. 당시 중앙정보부장 이후락이 평양을 방문해보니 북한에는 옥류관·백화원 등 그럴듯한 회담 장소가 많았지만 우리나라에 그에 견줄 만한 것들이 없었다. 그래서 부랴부랴 3개월 만에 지은 것이 삼청각이다. 회담이 진행된 후 삼청각은 요정 정치의 산실로 이름을 날렸다.

하지만 1980년대 들어 강남에 룸살롱들이 들어서기 시작하면서 요정은 사양길로 들어섰고, 경영 악화로 1999년 문을 닫고 리모델링을 거쳐 2001년부터는 전통공연장으로 변신했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 손님의 발길이 끊긴 삼청각은 내부수리 중이라는 입간판을 세워놓고 사방을 테이프로 둘러 접근을 막고 있었다.

삼청각 인근 골목은 고급 저택들이 들어서 대낮에도 인적이 드문데, 그도 그럴 것이 이 집들의 대부분은 대사관저들이기 때문이다. 정부는 외교 타운인 한남동 유엔빌리지가 포화되자 1967년 성북동 330번지 일대 450만㎡에 350동의 저택을 지었다. 국내에서는 최초로 민간(옛 대교산업)에 발주한 공사였고, 1969년에 완공됐다.

초기에는 교통이 불편해 입주가 저조했지만 삼청터널을 뚫어 광화문으로의 접근성이 좋아지자 1972년 일본대사관저를 시작으로 하나둘 대사관저들이 모여들어 지금은 43개 관저가 타운을 형성하고 있다. 이후 ‘보안이 확실하다’는 이점에 ‘완사명월(浣紗明月·밝은 달빛에 비단이 풀어 나오는 형국)의 명당’이라는 입소문이 더해지면서 재벌들이 둥지를 틀어 동네를 이루고 있다.

삼청각을 건너 한 발짝만 차도 밖으로 나서면 난데없는 숲길이 펼쳐진다. 이른바 북악산숲길이다. 숲길을 따라 걸으면 한양도성의 북쪽 문인 숙정문으로 갈 수도 있고, 한양도성 백악구간을 따라 청와대 뒤편에 다다를 수도 있다. 기자는 그 길 대신 마지막 남은 서울의 달동네 북정마을을 지나 만해 한용운이 살던 심우장(尋牛莊)으로 향했다.

‘불교가 속세와 유리돼서는 안 된다’고 생각한 한용운은 1933년 도성 밖 비탈에 북향집을 지었는데 이유는 총독부를 마주 보고 살 수 없다는 고집 때문이었다. 한용운과 심우장에 얽힌 일화는 한둘이 아니다. 하루는 한용운이 마당에서 꽃밭을 가꾸고 있었는데 변절한 이광수가 비탈길을 올라오고 있었다. 그를 본 한용운은 “여길 어디라고 오느냐”고 일갈했고. 이광수는 대꾸도 못하고 돌아갔다고 한다.

한용운은 이 집에서 독립투사 김동삼의 장례를 지내기도 했다. 우리 가곡 ‘선구자’의 주인공인 김동삼은 만주에서 무장항일투쟁을 주도하다 1931년 체포돼 1937년 옥사했는데, 일제의 보복이 두려운 나머지 아무도 시신을 거두지 않았다. 이때 한용운이 김동삼의 시신을 수습해 심우장에서 5일장을 치렀다. 문상을 온 이는 시인 조지훈과 그의 아버지 조헌영을 비롯해 겨우 20명에 불과했다. 이 같은 세상인심에 좌절한 한용운은 처음으로 대성통곡했다고 전한다.

한용운은 “나를 빼앗겼는데 묘는 써서 무엇하겠느냐”는 김동삼의 유언에 따라 시신을 화장한 후 유골을 한강에 뿌렸다. 이후 해방을 1년 앞둔 1944년 그 역시 이곳 심우장에서 영양실조로 김동삼의 뒤를 따랐다. 집은 2019년 4월8일 사적 550호로 지정됐다. 성북로29길 24./글·사진(성북동)=우현석객원기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

secret@sedaily.com

secret@sedaily.com