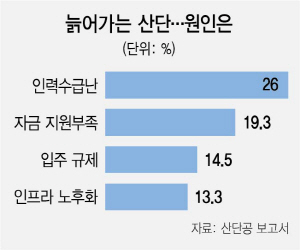

국가산단이 4차 산업혁명 시대에 ‘제조업의 허리’로 부활하기 위해서는 전시에 버금가는 특단의 대책이 필요하다는 지적이 나온다. 관료들의 보신주의, 각종 논란 등을 의식해 과감한 정책을 쓰기는커녕 현상 유지 정책만 답습하다 보니 국가산단이 더 빠르게 노후화되고 생산성은 계속해서 떨어지는 악순환이 반복되고 있어서다. 이 악순환의 연결고리를 끊기 위해서는 ‘귀공(歸工)’을 유도할 특단의 대책 마련이 시급하다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

중소기업 싱크탱크인 중소벤처기업정책학회 초대 회장을 맡은 한정화 한양대 교수는 20일 서울경제와의 통화에서 “국내 제조업을 탄탄히 다지기 위해서는 중소기업이 밀집한 산업단지가 제 역할을 할 수 있게 해야 한다”며 “산단이 인프라 개선 등을 통해 기업을 불러모아 양질의 일자리를 제공하는 선순환을 이뤄야 한다”고 주장했다. 한 회장은 “파격적인 정책을 통해 ‘귀공’을 유도해야 한다”고 덧붙였다.

고령화되는 농촌에 젊은 인재들을 유입시키기 위해 파격적인 ‘귀농(歸農)’ 정책을 펼쳤듯이 산단 내에 국내 최고 수준의 교육시설이나 육아·문화시설을 유치해 젊은 인재들이 자발적으로 몰려들도록 해야 한다는 것이다. 정부가 한국판 뉴딜을 추진하면서 ‘산단뉴딜’을 펴고 있지만 제조공정 혁신에 머물지 말고 산단 내 인프라 재구축 차원에서 접근해야 한다는 지적이다. 김기찬 가톨릭대 경영학부 교수도 “여수산단을 보면 주거·교육·생산시설이 30%씩 배분됐는데 이상적인 산단 모형”이라며 “인공지능(AI)과 스마트공장이 확산되는 만큼 산단도 ‘육체근로형 산단’에서 지식형 근로자가 일할 수 있는 곳으로 바뀌어야 한다”고 조언했다.

산단 입주기업에 대한 효율적인 지원을 위해 기존 산단 관리체계를 개선해야 한다는 지적도 나온다. 현재 산단은 산업부가, 산단 입주기업을 아우르는 전체 중소기업은 중소벤처기업부가 맡는 식으로 컨트롤타워가 이원화돼 있다. 이렇다 보니 국가산단 관리기관인 산단공의 주된 역할은 기업의 입주 지원이다. 다른 기업이 떠난 기업을 대체하면 외견상 산단 관리에는 문제가 없다는 것이다. 산단이 세입자(입주기업)보다 집주인(산단)을 위한 방향으로 운영되고 있는 셈이다. 반면 중기부는 개별 중소기업의 창업부터 폐업까지 관리한다. 하지만 중기부 입장에서는 산단이 산업부 관할기관인 탓에 산단 입주기업의 특성만을 고려한 기업 지원대책을 내놓기 껄끄러울 수밖에 없다. 현재 정부의 중소기업 스마트화 정책도 중기부는 스마트공장을, 산업부는 스마트산단을 관리하는 식으로 이원화됐다. 두 부처가 미묘하게 업무를 나누다 보니 서로 눈치를 보며 최소한의 역할만 하는 구조적인 한계를 노정하고 있는 셈이다. 노민선 중소기업연구원 연구위원은 “현재 산단의 가장 큰 문제는 기업과 청년이 산단에서 일할 수 있는 여건을 만드는 것”이라며 “주차장이 충분하지 못해 회사에서 10분 거리에 차를 대는 상황을 해결하고 화장실부터 깨끗하게 관리해달라는 게 산단 현장의 목소리”라고 말했다. 현재 추진되고 있는 정부의 산단 경쟁력 제고 정책이 현실과는 굉장히 동떨어져 있다는 비판이기도 하다.

산단 전체에 대한 지원보다는 개별 입주기업을 위한 자금지원과 세 혜택을 더 강화해야 한다는 목소리도 없지 않다. 지방 산단의 경우 빈 부지가 많은데 이곳에 국내 기업들이 몰려들 수 있게 외국계 기업 유치 때처럼 ‘50년 무상임대’와 같은 파격 지원이 필요하다는 것이다. /양종곤기자 ggm11@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com