21대 국회 들어 법안 발의량이 폭증하는 가운데 양질의 법안 생산을 위해 ‘사전입법영향평가 분석제도’ 도입이 시급하다는 주장이 설득력을 높여가고 있다. 발의된 법안 수 대비 통과 비율인 ‘가결률’을 높이면 오히려 부실입법이 양산될 수 있는 만큼 사전입법영향평가 분석제도 도입이 필요하다는 지적이다.

이미 20대 국회에서 문희상 전 국회의장 등은 사전입법영향분석을 도입해야 한다고 주장했다. 김준 입법조사처 사회문화조사실장도 21대 국회 개원 직전 열린 세미나에서 “일부 입법안의 경우 해당 입법의 영향에 대한 면밀한 예측이나 분석 없이 발의돼 종종 비판의 대상이 된다”며 “입법영향분석은 국민의 높아진 기대 수준에 부응하는 더 좋은 법률을 만드는 데 기여해 입법의 정당성을 강화하는 데 도움이 된다”고 도입의 필요성을 강조했다.

사전입법영향평가 분석제도는 법안을 발의하기 전 법률 제·개정의 잠재적 영향을 사전에 객관적으로 예측·분석하는 제도다. 영국과 독일·프랑스 등 유럽의 다수 국가가 이미 이 제도를 도입해 20년 이상 시행하고 있지만 국내에서는 의원의 입법권을 침해한다는 인식이 강해 제도 도입에 어려움을 겪고 있다. 특히 정부 입법은 사전영향평가를 받고 있지만 의원 입법은 사전평가 대상이 아니다.

사전입법영향평가 분석제 도입 논의는 법안 통과비율을 제고시키는 것이 무의미하다는 취지에서 비롯된다. 그동안 발의 법안 수 대비 통과 건수를 뜻하는 가결률은 입법성과를 따지는 대표적 지표로 꼽혔다. 18대 국회 17%였던 가결률이 19대 국회 16%, 20대 국회 11% 수준으로 낮아지자 ‘부실국회’를 나타내는 지표처럼 사용되기도 했다. 그러나 가결률을 높이는 것이 목표가 될 경우 오히려 부실법안을 양산하는 결과를 낳을 수 있다는 지적이다. 21대 국회 시작 이후 100일 동안 3,317건의 법안이 의원 입법된 가운데 16건이 본회의에서 의결돼 가결률은 0.0004% 수준이다. 20대 국회의 같은 기간 가결률(0.063%)로 끌어올리기 위해서는 그만큼 법안 통과에 속도를 높여야 하는 셈이다.

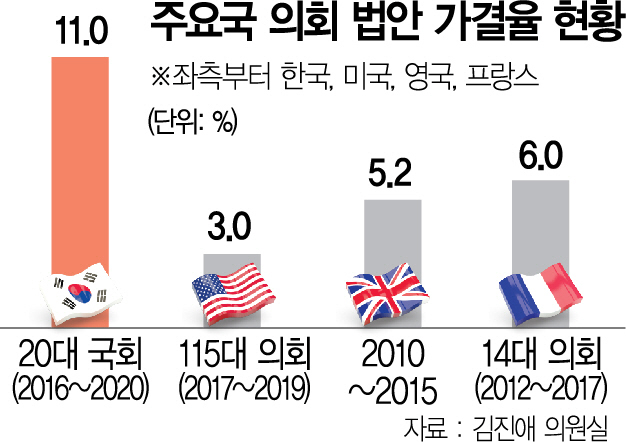

의회정치를 일찍부터 시작한 서구 선진국 역시 법안 가결률은 높지 않다. 김진애 열린민주당 의원이 입법조사처로부터 회신받은 ‘주요국 의회 법안 가결률’에 따르면 미국은 가결률이 3.0%이고 영국과 프랑스는 각각 5.2%, 6.0%에 불과하다. 입법조사처는 “사회구조가 복잡해지면서 입법 수요 증가와 함께 법안 제출 건수가 늘어나 가결률 자체는 하락할 수밖에 없다”며 “가결률을 입법성과의 척도도 판단하기는 어렵다”고 진단했다. /김인엽기자 inside@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >