어느 날 갑자기 뿔 달린 악마와 마주치는 사건은 흔치 않다. 그러나 집 앞 길거리에서 악마로 돌변한 친구를 만난다면 문제가 다르다. 더 끔찍한 일도 있다. 거울 속에서 악마의 얼굴을 발견할 때다. 경멸해 마지않던 욕정이 피어오르거나 느닷없이 살의가 싹트는 순간. 아무 때나 드러나지는 않더라도 미처 몰랐던 것은 아니기 때문에 공포가 자란다.

선량한 성품과 학식을 겸비한 헨리 지킬 박사. 자연스러운 욕망이나 쾌락쯤은 스스로 다스릴 줄 아는 품격을 갖췄다. 뜻밖의 약물을 만들어 또 다른 자아를 꿈꾸게 된 것도 따지고 보면 자기 자신에 대한 성찰을 통해서였다. 내면에 도사리고 있던 비열함과 야만성을 깨워준 에드워드 하이드 씨. 이성과 규율로부터 해방돼 자유를 누릴 수 있다면 얼마나 많은 기쁨과 활력을 되찾을 수 있는가.

지킬 박사와 하이드 씨는 서로 다른 둘이 아니다. 낮과 밤의 균형 잡힌 이중생활이 가능한 것은 지킬 박사가 위선에 중독돼 있을 때뿐이다. 젊은 하이드 씨가 자신의 삶과 운명을 주장하고 나서면서 이제는 약물 없이도 언제든지 변신할 수 있게 된다. 과연 영혼의 본래 주인은 헨리 지킬인가 에드워드 하이드인가.

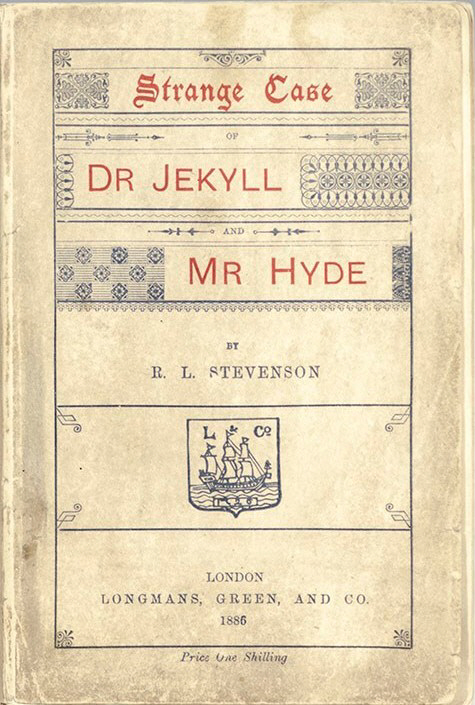

내 안의 선과 악, 나와 나의 대결을 흥미진진한 추리소설처럼 그려낸 지킬 박사와 하이드 씨의 창조자는 로버트 루이스 스티븐슨이다. 스코틀랜드 에든버러 출신의 스티븐슨은 날짜변경선이 지나는 남태평양 사모아에 정착했다. 식민지 침략과 사악한 인종 우월주의를 비판한 스티븐슨은 그 섬에서 짧은 일생을 마쳤다. 인간의 본성이란 무엇인가 묻는 ‘지킬 박사와 하이드 씨’는 현대 문명과 제국주의의 민낯을 까발렸다. 자기 안의 두 얼굴을 직시하는 데에는 늘 용기가 필요하다.

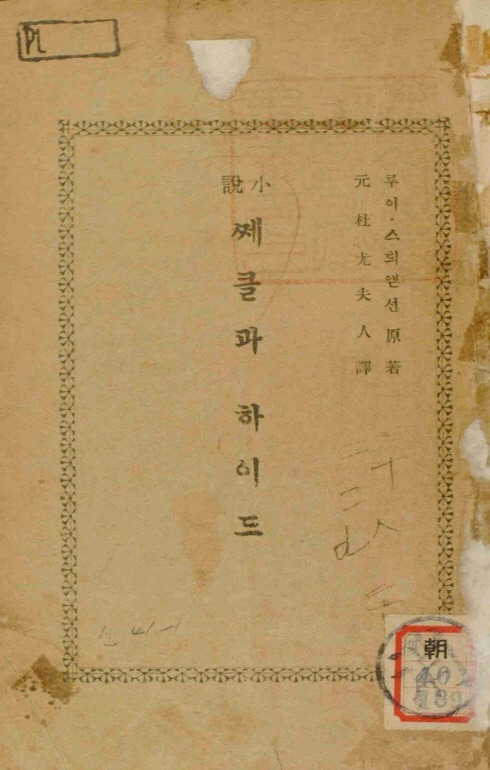

지킬 박사와 하이드 씨 이야기는 1920년대 두 차례 번역됐다. 모두 한국을 깊이 사랑한 외국인 선교사의 솜씨다. 첫 번째는 1921년 원두우(元杜尤), 릴리어스 호턴 언더우드 여사가 번역한 ‘지킬과 하이드’다. 두 번째는 1926년 기일(奇一), 제임스 스카스 게일이 번역한 ‘일신양인기(一身兩人記)’다. 원작자가 남태평양 섬에 거처를 마련하던 해 동방의 외진 나라를 선택한 언더우드와 게일은 오래도록 한국 땅에서 한국 이름으로 살면서 많은 저술과 번역을 남겼다.

파란 눈의 선교사들은 왜 하필 지킬 박사와 하이드 씨 이야기를 거듭 번역했을까. 기괴하고 미스터리한 이중인격자의 파국은 식민지 독자에게 어떤 의미였을까. 런던 실험실에서 태어난 살인자의 광기는 교리와 복음을 전도하는 소명과 어울리지 않는다. 악마의 속삭임에서 구원받기를 기도하느니 식민지 노예의 굴레를 벗어던지는 것이 훨씬 더 간절하고 다급하다.

언더우드와 게일은 왕조의 멸망, 식민지화, 3·1운동에 이르는 고난의 역사를 독자들과 함께했다. 언더우드의 ‘지킬과 하이드’는 타계 직전, 게일의 ‘일신양인기’는 은퇴 직전에 한국어로 출간됐다. 서양 열강의 황금기에 식민지에서 일생을 바친 그들이 목도한 것은 제국의 기만성과 야비함이었다. 제국은 처음부터 하이드 씨였고, 필요에 따라 지킬 박사로 돌아갔을 따름이다. 달콤한 약물은 더 이상 필요 없었다.

내 안에는 어떤 그림자가 숨어 있는가. 다름 아닌 자기 자신에 의해 타락과 파멸을 초래하고 만 것은 근대인의 숙명인지 모른다. 제국은 진보와 발전의 이름으로 식민지를 길들인다. 노예는 어느새 광포한 주인을 흉내 내고 넘어서려고 한다. 헨리 지킬과 에드워드 하이드가 서로 ‘우리’라고 부른 것은 의미심장하다. ‘지킬 박사와 하이드 씨’는 우리에게 깃든 어둠을 향해 경고한다. 나와 네가 타인이 아니듯이 우리와 괴물은 닮았다.

번역은 자기 안의 타자를 불러내곤 한다. 우리 자신을 더 잘 들여다보고 공감하는 것은 때때로 이방인들이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >