지난해 6월 독일을 대표하는 핀테크 기업 ‘와이어카드’가 회계 부정이 드러나면서 파산했다. 와이어카드는 전자 결제 서비스를 제공하는 기업으로 유럽·중동·동남아시아 등에서 서비스를 운영했다. 편의성에 힘입어 독일의 최대 은행인 도이체방크의 시가총액을 넘어설 정도로 급성장했지만 회계 부정이 회사의 발목을 잡았다. 내부 계열사 간 가공 거래를 통해 재무제표에 기록된 현금이 실제로 없다는 사실이 확인된 것이다. 핀테크 기업의 파산은 영국 소비자에게까지 불똥이 튀었다. 와이어카드의 시스템을 이용하는 영국 온라인뱅킹 애플리케이션의 계좌가 동결되면서다. 영국 금융행위감독청(FCA)이 계좌 동결 해제를 지시하면서 일단락됐다.

국내 금융 전문가들은 ‘와이어카드 사태’가 얼마든지 국내에서도 일어날 수 있다고 입을 모은다. 알리페이·애플페이 등 글로벌 기업의 국내 진출이 최근 몇 년간 유력하게 점쳐진 데다 언택트(비대면) 열풍을 타고 카카오페이·네이버페이 등 국내 빅테크 기업의 서비스도 자리 잡았기 때문이다. 금융 당국 관계자는 “이미 선진국에서는 ‘핀테크의 재앙’이 시작되고 있다”며 “편의성에 힘입어 이용자는 많지만 그에 비해 규제는 적용받지 않는 상황에서 사고가 발생할 수밖에 없는 것”이라고 지적했다.

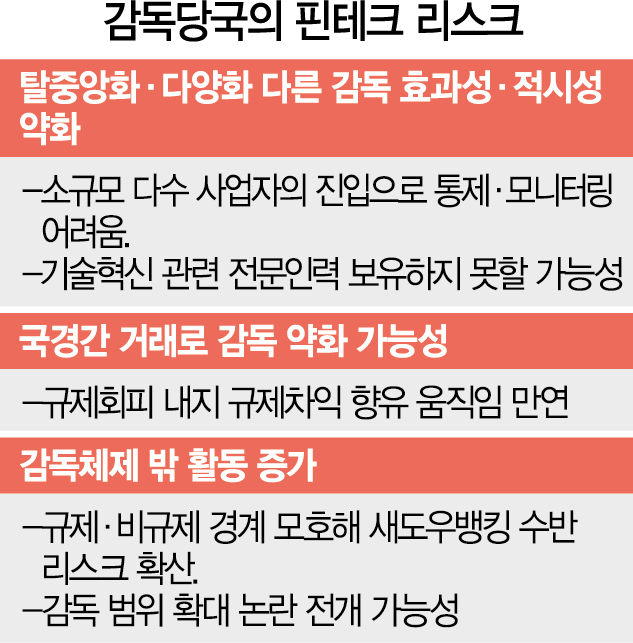

빅테크·핀테크로 인해 달라진 금융시장이 눈앞에 닥쳤지만 관련 제도는 빈틈이 많은 게 현실이다. 앞서 와이어카드는 정보기술(IT) 기업으로 분류돼 독일 금융 당국의 규제를 받지 않았던 것으로 알려졌다. 금융감독원은 최근 ‘글로벌 핀테크 트렌드 및 감독 정책’ 보고서를 통해 핀테크에 대한 감독 당국의 애로 사항으로 규제·비규제 영역의 경계가 모호해지는 데 따른 리스크 확산을 꼽기도 했다. 소규모 다수의 사업자가 금융시장에 진입함에 따라 감독 당국이 모니터링하기 어렵고 기술 혁신과 관련한 전문 인력을 당국이 보유하지 못할 수 있는 점도 문제다. 글로벌 기업의 경우 국가별 관련 규제가 각기 다른 상황에서 기업이 규제 차익을 노리며 영업하는 행태가 만연해질 수 있다고 지목했다.결국 감독 체계 밖의 금융 활동을 통제할 필요성이 증가하면서 당국의 감독 범위를 확대하는 것으로 이어진다는 것이다.

해외에서 빅테크 관련 규제를 속속 도입하고 있는 것도 이 때문이다. 유럽연합(EU)은 경쟁법을 위반한 빅테크에 연 매출액의 10%를 벌금으로 매기고 법 위반이 반복되면 해체를 요구한다는 새로운 법안 초안을 최근 공개했다. 영국FCA는 지급 결제 및 전자화폐(e-money) 업체가 고객 자금을 안전 계좌에서 명확하게 분리해 관리하도록 하는 규제 지침을 발표했다. 중국 역시 빅테크의 반독점 규제 강화를 내세워 알리바바의 핀테크 자회사인 앤트그룹에 결제 사업에 집중할 것을 지시했다.

국내에서도 전자금융거래법·금융소비자보호법 등을 통해 빅테크에서의 소비자 보호에 초점을 맞춘 제도 마련이 진행 중이다. 금융위 측은 “국회에 계류 중인 전자금융거래법이 통과되면 핀테크 기업에 대해 외부 청산 의무화, 고객의 선불 충전금 100% 외부 예치, 우선변제권 등이 도입된다”며 “와이어카드와 같은 일이 국내에서 발생해도 고객이 피해를 보는 일은 없을 것”이라고 설명했다.

다만 이 같은 대책에도 빅테크에 대한 사각지대는 여전히 존재한다는 지적이 나온다. 김혜미 하나금융경영연구소 연구위원은 "정보 제공, 가격 비교, 상품 추천 등 구매를 유인하는 플랫폼의 역할이 커지고 있는 만큼 플랫폼 내 금융 행위에 대한 법적 정의를 명확히 할 필요가 있다"며 "일본에서는 플랫폼을 통한 중개 행위가 확대되는 환경에 대비해 단일 라이선스로 금융 서비스 중개업을 도입했다"고 지적했다. 현행법상 플랫폼사의 금융 행위는 광고로 분류되는 반면 실제 역할은 광고와 판매 성격이 혼재돼 있다는 주장이다.

금융권의 한 관계자도 “신용정보법·전자금융거래법 등에서 부분적으로 빅테크에 규제를 적용하는 것으로 소비자 보호를 보장할 수 있을지 의문”이라며 “미처 인지하지 못했던 빈틈에서 사고가 발생할 가능성은 있다”고 언급했다.

/김지영 기자 jikim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >