다주택자를 겨냥한 각종 세금 부담이 강화되자 정비사업 조합원들 사이에서 ‘1+1 분양’ 대신 ‘세대구분형(세대분리형)’ 주택이 인기를 끌고 있다. 1+1 분양으로 졸지에 다주택자가 돼 세금 폭탄을 맞는 경우를 피해 보유 주택 수를 유지하면서도 주택 일부를 임대할 수 있는 세대구분형 주택을 선택하는 수요가 늘고 있는 것이다.

12일 정비업계에 따르면 서울 서초구 신반포21차 재건축조합은 최근 정비 세대 수 변경을 담은 사업시행 변경안을 구청에 제출했다. 신반포21차 조합은 지난 2020년 시공사 선정 당시 총 275가구에 34가구를 세대구분형으로 추진할 계획이었지만 최근 전체 가구 수를 251가구로 줄이는 대신 세대분리 주택을 41가구로 확대하기로 사업계획을 변경했다. 상당수의 대형 평형 보유 조합원들이 1+1 분양을 철회하고 세대구분형 주택을 선택했기 때문이다.

서초구 반포주공1단지 1·2·4주구에서도 세대구분형 주택 도입에 대한 여론을 수렴하면서 관련 검토를 진행하고 있다. 조합 관계자는 “최근 세대구분형 주택을 얼마나 원하는지 등을 포함한 사업계획 관련 설문조사를 진행했다”며 “결과는 아직 공개되지 않았지만 세대구분형 주택 분양을 원하는 조합원이 계속 있을 경우 반영을 검토할 것”이라고 전했다.

그동안 대형 평형을 보유한 조합원들 사이에서는 중소형 평형 2채를 받아 시세 차익을 높일 수 있는 1+1 분양이 선호돼 왔다. 하지만 최근 다주택자 규제로 양도소득세 및 보유세 부담이 커지면서 1+1 분양은 애물단지로 전락하고, 대안으로 세대구분형이 부상하는 모습이다.

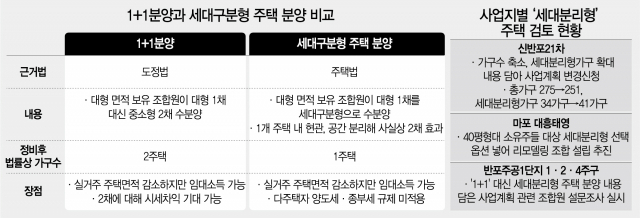

1+1분양은 대형 면적 주택을 보유한 조합원이 재건축시 대형 1채 대신 중소형 2채를 받는 제도로 소형 주택을 확대하는 취지로 2013년 도입됐다. 다만 2018년 9·13대책, 2020년 7·10 대책 등으로 다주택자에 대한 양도세, 종부세 부담이 강화되면서 지금은 조합원들 사이에서 오히려 세부담이 늘어나는 데 대한 우려가 더 커졌다. 특히 추가로 분양받는 소형주택은 3년 내 투기 방지를 위해 매도가 금지된다. 한 재건축 단지 조합원은 “한채를 받으면 2,000만원 대의 종부세가 1+1으로 합쳐지면 8,000만원 정도로 늘어나느데, 이미 은퇴한 입장에서는 최소 3년간 이 세금을 버티기 어렵다”고 말했다.

이에 강동구 둔촌주공 재건축조합에서는 1+1분양을 받은 조합원 63명이 조합을 상대로 분양 주택형 변경을 요구하는 소송을 제기했다. 방배6구역 등도 내부에서 1+1 분양을 철회하고 한채 분양을 원하는 조합원들의 요구가 있어 이를 반영해 오는 봄 께 분양 신청을 다시 받을 계획이다.

이와 달리 세대구분형은 작은 공간을 임대로 돌려 수익을 얻을 수 있으면서도 주택법상 1주택으로 간주된다. 아파트 등 공동주택 내부 공간 일부를 분리하고 현관도 따로 설치해 2개 세대가 생활할 수 있도록 만든 주택 형태다.

리모델링 시장에서도 세대구분형 주택 도입 분위기가 형성되고 있다. 리모델링에 시동을 걸고 있는 서울 마포구 대흥동 마포태영아파트 리모델링 조합설립추진위는 단지 내 대형 평형 소유자들이 세대분리 옵션을 선택할 수 있다는 점을 강조하며 동의율 확보에 나섰다. 마포태영은 1,953가구의 대규모 단지로 40평형대인 전용 114㎡ 가구 수만 374가구에 이른다. 현재 추진위 측은 114㎡를 리모델링을 통해 132㎡로 늘리고 이 중 17~29㎡를 분리 공간으로 구성하는 방안을 제시하고 있다.

지자체 입장에서도 소형 주택을 공급할 수 있어 세대구분형 도입을 장려한다. 서울시는 최근 열람공고했던 리모델링 기본계획에서 세대구분형 주택을 도입할 경우 각 세대 주거면적을 최대 5%포인트 확대하도록 허용한다는 내용을 담았다. 시 관계자는 “현관과 방을 구분하는 방식으로 임대인과 세입자가 원활하게 거주할 수 있을 것”이라며 “도입을 권장하는 부분”이라고 했다.

여경희 부동산R114 수석연구원은 “월세 수익을 얻을 수 있고, 임차인들 입장에서도 다른 주거 형태보다 나은 아파트의 기반 시설을 이용할 수 있는 장점이 있어 조합원들의 옵션이 될 수 있다”며 “다만 임차인과 가까이 사는 것을 불편해 할 수도 있기 때문에 초고가 단지 등 정비사업지 특성에 따라 조합원들의 선호도는 갈릴 수 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

rok@sedaily.com

rok@sedaily.com