원자력은 우리 경제 발전의 원동력

1980년 우리나라 주가지수는 100으로 시작했다. 2022년 2500에 이르고 있다. 우리나라 기업이 25배 성장한 것이다. 전력 사용량은 16배 증가했다. 우리나라 경제성장은 전기를 주식(主食)으로 먹고 커왔다. 반면 전기요금은 ㎾h당 51원에서 108원으로 2배 조금 더 올랐을 뿐이다. 많은 전기를 사용해서 생산한 제품을 수출해 그간 경제성장을 이룬 것이고, 그 바탕은 경제적·안정적 전력 공급이었다. 그 중심에는 원자력이 있었다. 1980년대에는 원전이 속속 들어오면서 전기요금이 뒷걸음질 치는 일까지 있었다.

현재 ㎾h당 원자력의 발전단가는 올해 평균 53원, LNG는 203원, 태양광은 167원(보조금인 REC 52원 합산 시 219원)으로 고유가로 인한 충격을 원자력이 그나마 완충해주고 있다.

그런데 우리나라 전기가 너무 싸서 펑펑 쓴다고 이야기하는 사람도 있다. 그러나 우리나라에서 소비되는 산업용 전기는 우리가 소비해서 없애버리는 전기가 아니다. 고스란히 수출 제품에 담겨 다시 외국으로 수출되는 전기다. 우리나라가 전기를 펑펑 쓰는 것이 아니라 펑펑 수출하는 것이다. 그리고 우리나라 산업용 요금은 이미 가정용 요금과 같아졌지만 독일의 경우 산업용 요금은 가정용의 2분의 1 이하다. 우리나라 산업용 요금이 싸서 산업체들이 펑펑 쓴다는 것도 틀린 이야기다.

40년 공들여 쌓아올린 대한민국의 원전 인프라, 100년 공급망을 완성하다

우리나라 원전의 역사는 세계 원자력계의 성공 사례로 회자된다. 미국의 원전 기술을 받아들여 자국 기술로 만들어낸 나라는 우리나라·프랑스·독일·일본 등이 있지만 우리나라가 유독 성공 사례로 평가받는 것은 독자적인 안전 설계를 만들어냈을 뿐 아니라 가장 경제성을 가진 원전이기 때문이다. 1978년 고리 1호기를 들여온 후 1986년 컴버스천엔지니어링(Combustion Engineering·CE)의 기술을 도입하면서 우리나라 기술 자립은 시작됐다. 이후 설계를 표준화하고 안전 설계를 선진화해 2000년 초반 오늘날의 APR1400 설계를 만들어냈다. 이후 APR1400은 2019년 미국의 설계 인증을 받은 유일한 비미국 원전 설계가 됐다. 프랑스와 일본도 시도했지만 모두 실패한 것을 우리가 해낸 것이다. 안전성에서는 미국 어디에 건설해도 좋다는 인증을 받은 것이다. 미국 설계를 바탕으로 했기에 인증을 받기 수월했다 폄훼하는 시각도 있지만 프랑스도 일본도 모두 원천 설계는 미국 설계다. 미국의 기술을 들여오고 40년 만에 우리 기술로 미국의 인증을 받은 것이다.

우리 원전은 안전성에서 인정받았을 뿐 아니라 가장 경제적인 원전이다. 우리나라 원전 경제성의 비결은 우수한 설계의 완성도, 원전 건설에 필요한 모든 것을 자체 공급하는 공급망, 우수한 프로젝트 관리, 매년 1기 정도를 건설하면서 축적된 노하우 등이 있다. 필자가 지난주 방문한 미국의 보글 원전은 3·4호기 건설에 예정보다 2배 긴 기간, 초기 예산보다 2배 많은 금액이 투입돼 겨우 완공에 근접하고 있었다. 우리나라라면 5조 원 정도면 건설할 원전 1기를 18조 원 정도 들여 건설하는 것이다. 프랑스도 자국에 건설하는 원전과 핀란드에 수출한 원전 모두 2배 이상의 시간과 예산을 투입해 겨우겨우 건설을 이어가고 있다. 반면 우리나라는 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전을 당초 예상한 기간과 금액으로 완공함으로써 실적으로 우리 경제성을 다시 입증했다.

원전은 건설 기간과 운영 기간을 합하면 100년에 이른다. 그 기간 동안 원전 공급망은 원전 건설에 필요한 기기를 만들고 건설하고 운영에 필요한 설비를 만들어 공급하면서 100년의 원전 이용을 지원하게 된다. 우리나라는 이 100년 동안의 설비 공급이 가능한 공급망을 가지고 있다. UAE가 우리 원전을 구매할 때 높게 쳤던 부분도 한국과 함께 가면 UAE의 원전 역시 100년 운영에 문제가 없으리라는 것이었다.

물거품처럼 사라질 위기의 원전 기술과 공급망

아무리 전설의 선수도 은퇴하고 5년이면 프로 경기에 나서는 것은 불가능하다. 원자력산업도 마찬가지다. 아무리 전설의 프로 선수라 하더라도 5년간 경기에 출전하지 못하고 있다면 그 실력은 절대 유지할 수 없다. 지난 5년간의 탈원전 정책으로 공사 중이던 신한울 3·4호기 건설이 졸지에 백지화돼 산업체들은 먼 산만 바라보게 됐다. 게다가 미국은 80년을 사용하는 원전을 30~40년 만에 조기 강제 은퇴시켜버리는 계속운전 불허 정책으로 기존 원전의 설비 개선 투자도 급속히 냉동됐다. 소위 노후 원전 퇴역이라는 프레임을 씌워 억울하게 멀쩡한 원전을 조기 퇴역시켰다. 이제 막 고3 유망주로 큰 선수를 고등학교 졸업과 함께 노장이라고 선수 생활을 마감하게 만들어버린 것이다. 미국은 원전의 최초 운영 허가를 40년만 준다. 독점을 막기 위해서다. 이후 20년 주기로 허가를 갱신해서 운영할 수 있도록 하고 있다. 이 제도하에 이미 80년 운영 허가를 받은 원전이 6기나 되고 9기는 리뷰 중이며 대부분의 원전이 80년 운영을 추진하고 있다. 우리는 30년, 40년 만에 노후 원전이라는 낙인을 찍어 강제 퇴역시켰던 것이다.

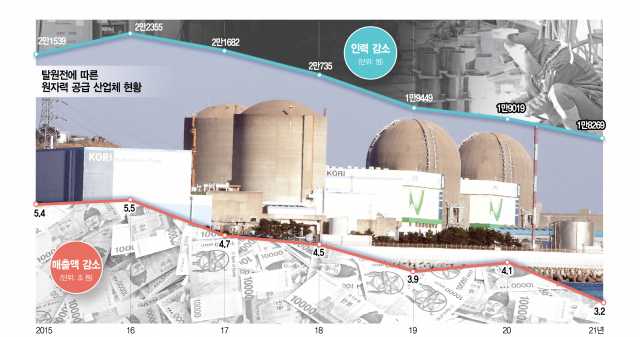

신규 원전도 없고, 계속운전도 불허하고, 월성 1호기는 조기에 폐쇄하면서 원전 공급망은 와해 수순을 밟게 됐다. 2016년 5조 5000억 원이던 원전 매출은 2021년 3조 2000억 원으로 급격히 쪼그라들었고 원자력 인력은 2만 2355명에서 1만 8269명으로 줄었다. 수치상의 매출 감소와 인원 감소보다 더 심각한 것은 질적 저하다. 원전 핵심 기기 매출부터 줄어들었고 핵심 인력부터 자리를 떠났다. 다른 곳에서도 찾는 우수 인력들이 자리를 먼저 떠난 것이다. 원자력의 미래를 믿고 묵묵히 자리를 지키는 인력도 있지만 암울한 현실에 자리를 뜨는 인력들도 많았다. 수치상의 감소 이면에 있는 더 슬픈 현실이다. 40년간 만든 기술과 100년 공급망이 5년 동안 타격을 입은 것이다.

탈원전 정책 폐기, 원전 강국 건설 제대로 하려면 정부의 전폭적 지원이 있어야

다행히 탈원전 정책이 폐기되면서 원전은 회생의 길을 걸을 수 있게 됐다. 백지화됐던 신한울 3·4호기 건설이 추진되고 계속운전을 추진하면서 기존 원전을 지킬 수 있게 됐으며 닫혔던 원전 수출길이 열릴 가능성이 커졌다. 그간 국내 탈원전 정책은 우리 수출의 걸림돌이 됐었다. 위험해서 탈원전하는 나라의 원전을 사야 할 이유가 궁색했던 것이 사실이다. 이제 그 걸림돌이 없어졌으니 한국 원전 공급망을 믿고 우리 원전을 살 가능성이 커진 것이다.

미래 원전 개발도 본격 추진된다. 안전성이 한층 증대된 소형모듈원전(SMR)을 개발해 미래 석탄발전소의 대체 시장부터 다양한 시장을 공략하게 될 것이다. 그리고 원전 이용에 수반되는 사용후핵연료 관리를 위한 처분장 확보와 관련 관리 기술 개발도 이제 본격화할 예정이다. 그간 미뤄온 원자력 지속 이용의 기반이 구축되리라 기대한다.

그러나 신규 원전 건설 계획도 없고 본격적인 수출도 아직 터지지 않아 원전 산업 정상화는 본격화하지 않았다. 원전 강국 건설을 위해 할 일이 많다. 우선 떠나간 인력들도, 새로운 우수 인력도 유인하기 위해 국내 신규 원전 개발과 건설을 활성화해야 한다. 탄소 중립으로 가기 위해서는 새로운 원전이 여러 개 필요하다. 새로운 원전 건설 계획도 만들어져야 한다. 그리고 사경을 헤매는 원전 공급망 업체에도 정부의 더 과감한 긴급 수혈이 필요하다.

미국은 지난 30년간 신규 건설이 없었기에 현재 건설에 큰 어려움을 겪고 있다. 이 부분에서는 우리나라가 미국보다 나은 면이 있지만 미래는 그렇지 않은 것 같다. 미국은 2009년부터 미국 대학의 원자력 연구 프로젝트를 지원하는 NEUP 프로그램 등 대학과 연구소 지원 프로그램을 야심 차게 추진해왔다. 그 결과 현재 50여 개의 원자력 스타트업이 생겨났고 소형모듈원전 개발 붐을 이끌고 있다. 2021년 한 해 30억 달러 이상의 투자가 소형모듈원전 개발에 이뤄질 때 이들이 대부분의 투자를 쓸어간 것이다. 안타깝게도 우리나라는 소형모듈원전으로서는 최초로 스마트 원전의 설계 인증을 완료하고도 5년간 글로벌 투자에서 소외됐다. 그리고 대학의 소형모듈원전 기술 개발과 이의 사업화도 거의 없는 상태다. 미국이 그간 원자력 기술에서 아무 발전 없이 후퇴하고 있는 것같이 보였지만 막강한 정부의 지원하에 대학의 원자력 기술이 자랐고, 오늘 그 싹이 터서 수십억 달러의 투자가 흘러 들어가고 있다. 심지어 우리나라 대기업의 투자도 미국 스타트업으로만 흘러 들어가고 있는 안타까운 현실이다. 탈원전 폐기로 원자력 정상화와 정상을 향한 첫 발걸음이 시작됐지만 원전 강국을 건설하기 위해서는 정부의 전폭적인 연구개발 지원과 산업계 지원이 필요하다.

정용훈 교수는…원자력발전소 설계와 안전 분야 전문가로 KAIST에서 원자력 및 양자공학 박사 학위를 취득했다. UAE 원자력발전소 수출 시 교육 협력 패키지를 제공한 공로로 국무총리표창을 받았다. 제20대 대통령직인수위원회 경제2분과 전문위원으로도 활동한 바 있다. 현재 KAIST 원자력 및 양자공학과 교수이며 신형원자로연구센터 소장으로 재직 중이다.