윤석열 정부 출신의 4·10 총선 출마자들이 잇따라 대통령실과 거리두기 전략을 취하고 있다. ‘정권 심판론’이 투표일을 앞두고 거세지자 대통령실을 향해 견제의 목소리를 내며 중도층 표심을 흡수하려는 포석으로 해석된다.

1일 여권에 따르면 국민의힘 총선 후보 중 윤석열 정부 장관 출신은 7명, 대통령실 참모 출신은 14명이다. 총 21명 중 현재 각종 여론조사에서 오차범위 밖에서 상대 후보를 앞지르거나 전통적 텃밭에 출마해 당선권으로 평가되는 건 경북 구미을에 출마한 강명구 전 국정기획비서관과 대구 달성군의 추경호 전 기획재정부 장관 정도로 손에 꼽는다.

여당의 양지로 평가되는 부산 해운대갑에 출마한 주진우 전 법률비서관, 경기 용인갑의 이원모 전 인사비서관은 최근 여론조사에서 야당 후보와 박빙의 경쟁을 벌이는 것으로 나타났다.

이들이 예상 밖으로 고전하는 것은 ‘정권 심판론’ 확산에 따른 불이익을 받았다는 분석이다. 당정의 지지율은 2월 말까지 40% 안팎을 넘나들며 호조세를 그렸지만 의정갈등이 장기화하고 황상무 전 시민사회수석의 ‘언론인 회칼 테러 사건’ 발언, 이종섭 주호주 대사의 출국 논란이 일면서 지지율이 침체 국면을 맞았다.

‘윤 대통령의 측근’이란 이미지가 후광보다 장애물이 되자 후보들은 대통령실과 차별화 노선을 구축하며 활로를 찾고 있다. 국가보훈부 장관을 지낸 박민식 국민의힘 강서을 후보는 지난달 26일 한 언론 인터뷰에서 육군사관학교에 위치한 홍범도 장군 동상 이전과 관련해 “나는 ‘국민 공감대가 있어야 한다’며 반대했다”며 “솔직히 말해서 나는 억울하다”고 말했다.

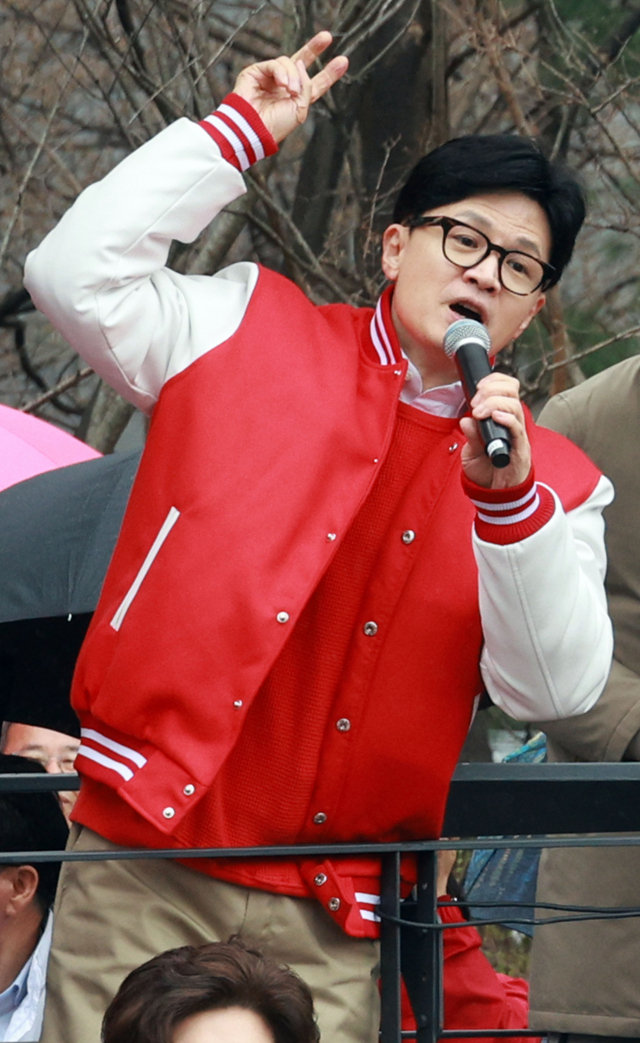

대통령실 홍보수석을 역임한 김은혜 국민의힘 분당을 후보도 지난달 “이종섭 즉시 귀국, 황상무 자진 사퇴가 국민 눈높이” 라며 대통령실의 결단을 앞장서 촉구한 바 있다.

두 사람 모두 중도층 이탈을 불렀던 악재에 대해 선 긋고 쓴소리를 할 줄 아는 합리적 인사로 자리매김을 시도한 것이다. 한 여당 관계자는 “용산발 리스크가 지지율을 끌어내린 상황에서 ‘친윤’ 색채는 중도층 득표에 플러스가 아니다” 라며 “일부 정부 출신 인사들은 유세 현장에서 대통령실과 다른 목소리를 꾸준히 내고 있다”고 말했다.

대통령실에선 이들에 대한 볼멘소리도 나온다. 내각을 함께 책임졌던 인사들이 선거를 앞두고 친정을 향해 각을 세우며 본인의 입지를 확장하고 있다는 것이다. 한 여권 인사는 “열흘 남은 선거 판세가 어떻게 출렁일 줄 모르는 것”이라며 “여론이 아닌 자신의 가치가 뚜렷해야 한다”고 에둘러 비판했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bae@sedaily.com

bae@sedaily.com