조건 없이 현금을 뿌리는 기본소득이 근본적인 빈곤 해소와 경제적 자립에 효과가 크지 않다는 국내외 연구 결과가 나왔다. 저소득층 생활 안정에는 일시적인 도움이 되지만 노동 공급 감소로 경제성장 둔화가 불가피하다는 지적이다. 이 같은 부작용을 줄이려면 정교한 맞춤형 소득 보조가 필요하다는 제언이다.

20일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 세계경제학자대회(ESWC)’ 사회안전망 세션에서 패트릭 크라우스 오픈리서치 연구원은 미국 실험 결과를 발표하며 “현금 지원은 노동 공급을 줄였지만 생산적 활동으로 이어지지 않았다”며 기본소득의 한계를 제시했다.

연구진은 미국 두 개 주에서 저소득층 1000명에게 3년 동안 매달 조건 없이 1000달러를 지급하고 대조군 2000명에게는 매달 50달러만 지급하는 실험을 했다. 그 결과 현금 지원 집단은 지원금 외 소득이 연간 약 2000달러 감소했고 고용시장 참여율도 3.9%포인트 떨어졌다.

이들은 주당 근로 시간을 1~2시간씩 줄였고 그 배우자도 비슷한 수준으로 근로시간을 단축했다.

대신 여가 시간을 대폭 늘린 점이 두드러졌다. 그럼에도 고용의 질에는 별다른 영향이 없었고 교육 투자나 삶의 질 개선 효과도 뚜렷하지 않았다.

아동 지원 실험에서도 비슷한 결과가 나타났다. 리사 제네티안 미 듀크대 교수 등은 미국 네 개 도시에서 어머니들에게 매달 333달러(고액) 또는 20달러(저액)를 지급한 뒤 변화를 관찰했다. 고액 지원 가정은 자녀 지출과 학습 활동 시간이 늘었고 빈곤율과 복지 의존도 줄었지만 어머니의 노동 참여나 행복도에는 차이가 없었다. 연구진은 “영유아기 현금 지원은 아동 투자에는 효과적이나 가구 전체의 경제적 자립으로 이어지기는 어렵다”고 결론냈다.

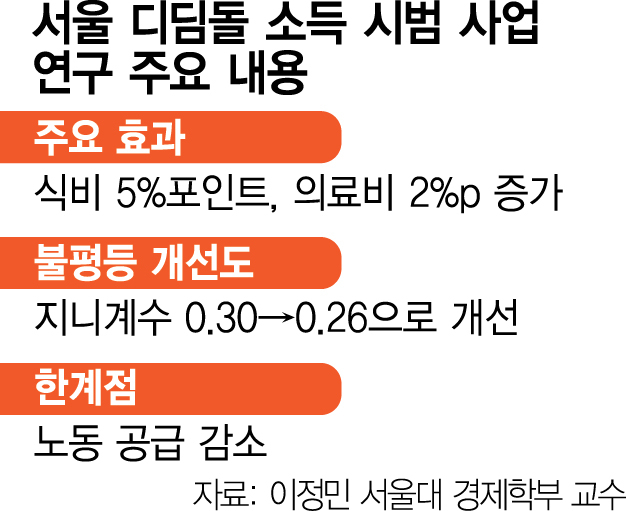

같은 세션에서 이정민 서울대 교수와 김현철 연세대 교수는 ‘서울 디딤돌소득’ 시범 사업 효과를 발표했다. 이 사업은 중위소득 85% 이하(재산 3억 2600만 원 이하) 가구의 기준 소득 대비 부족한 가계소득 일정분을 채워주는 제도다. 정부가 자격 요건 없이 개인에게 반복적으로 현금을 살포하는 재정적 지원인 보편적 기본소득보다 저소득층 맞춤형 보조에 가깝다.

분석 결과 수급 가구의 총소득과 소비 지출이 증가했으며 특히 식품(5%포인트), 의료(3%포인트) 등 필수 지출이 두드러졌다. 전국 확대 시 지니계수(0에 가까울수록 평등)는 0.30에서 0.26으로 개선됐고 기초생활보장제도를 완전히 대체할 수 있는 것으로 나타났다. 반면 기본소득은 불평등 완화 효과는 비슷했으나 제도 대체 효과는 없었다.

이 교수는 “기본소득은 널리 퍼지지만 효과가 얇게 분산돼 빈곤 해소에 한계가 있다”면서 “디딤돌소득은 빈곤 완화 효과는 분명하지만 노동 공급 위축에 국내총생산(GDP) 14% 감소라는 부작용이 뒤따랐다”고 설명했다. 대신 연구팀은 지원 대상을 중위소득 50% 이하로 제한할 경우 GDP 감소 폭을 6~7%로 줄일 수 있다고 제안했다.

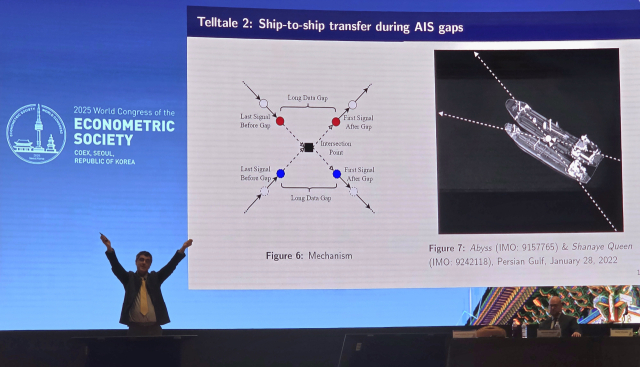

한편 이날 헤수스 페르난데스 미 펜실베이니아대 경제학과 교수와 마태오 마지오리 미 스탠포드대 교수는 ‘분절적이고 경쟁적인 다극 체제’라는 주제로 대담을 나눴다. 페르난데스 교수의 분석에 따르면 2017~2023년 사이 국제사회의 석유 제재를 피한 ‘다크 유조선’은 555척에 이른다. 전 세계 원유 수송 유조선의 25%에 해당하는 수치다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

khr@sedaily.com

khr@sedaily.com