ICT기술의 발전은 이전에 볼 수 없었던 다양한 경제모델을 양산해냈다. 그 중 공유경제에 기반을 둔 공유서비스는 ‘소유’가 아닌 ‘공유’의 가치를 혁신적으로 끌어올리는 데 큰 역할을 했다.

미국 샌프란시스코 공항에는 ‘플라이트카 FlightCar’라는 차량공유서비스가 있다. 차량공유의 개념은 단순하다. 출장이나 여행을 가는 사람들이 공항 장기주차장에 주차를 하는 대신, 플라이트카 업체에 차량을 빌려준다. 이 차량의 운행 거리는 하루 100마일(약 160㎞) 이내로 제한된다. 무리한 운행으로 차량에 손상이 가는 것을 막기 위한 방책이다. 심지어 차량 소유주는 대여 기간 동안 무료세차 혜택과 함께 하루 약 30달러(약 3만 2,000원) 정도의 돈을 벌게 된다. 사고·보험처리 등은 회사가 전적으로 책임진다. 이 차를 이용하는 고객은 일반 렌터카회사보다 약 50% 저렴한 비용으로 차를 빌려 쓸 수 있다.

최근 불황이 지속되면서 ‘공유경제’를 기반으로 한 ‘공유서비스’가 주목 받고 있다. 공유경제란 물품을 소유하는 것이 아니라 서로 빌려주고 빌려 쓰는 경제활동이다. 공유경제(Sharing Economy)라는 용어는 지난 2008년 하버드 로스쿨 교수 로런스 레식 교수가 처음 사용했다. 개인의 재화나 서비스를 다른 사람과 공유함으로써 새로운 가치를 창출하는 경제활동을 지칭하고 있다. 그는 저서 ‘리믹스 Remix’에서 공유경제를 ‘한 번 생산된 제품을 여럿이 공유해 쓰는 협업소비를 기본으로 한 경제방식’이라고 정의했다. 자본주의는 생산과 소비란 두 축만 존재하는 데 비해, 공유경제는 이미 생산된 제품을 협력적으로 소비하는 것을 뜻한다. 여기서 협력적 소비는 ‘자신이 소유하고 있는 재화에 대한 접근권이나 사용권을 타인과 공유·교환·대여함으로써 새로운 가치를 창출해내는 것’을 뜻한다. 이런 측면에서 공유경제는 새로운 유형의 가치혁신 모델이라고 할 수 있다. 공유경제는 2008년 금융위기 이후 경기 침체에 따른 소비형태 변화와 소셜네트워크서비스(SNS), 모바일 등 IT 발전에 영향을 받으며 급격히 성장했다. 공유경제 규모는 미국(약 110조 원)과 영국(약 28조 원)을 포함해 지난해 기준 총 550조 원으로 추산되고 있다. 올해에도 약 25% 증가할 것으로 예상된다. 공유경제의 개념에서 한 단계 진화한 모델이 바로 ‘공유서비스’다. 공유서비스는 물품, 장소뿐만 아니라 모든 재화와 지식을 나누는 상생 서비스 모델이자 새로운 가치를 창출해내는 가치혁신 모델로 각광을 받고 있다.

IT기반의 공유서비스는 이미 다양한 분야에서 실체를 확인할 수 있다. 특히 공유서비스의 높은 가능성을 확인한 대형 IT기업들이 앞 다퉈 이 시장에 뛰어들고 있다. 대표적 기업이 바로 구글이다. 구글은 최근 약 1억 달러(약 1조 2,220억)에 이스라엘 소셜 맵 회사 웨이즈 Waze를 인수했다. 웨이즈는 사용자가 지도를 만들어 공유하는 서비스로, 사용자들은 새로 생긴 도로, 사고정보와 실시간 교통정보 등을 웨이즈 플랫폼을 통해 공유하고 있다. 특히 웨이즈가 서비스 중인 ‘스카이모션 Skymotion’과 ‘오픈와치 OpenWatch’는 미국 내 사용자 확대에 결정적 역할을 담당했다. 스카이모션은 사용자가 ‘자기 머리 위의 기상정보’를 등록해 공유하는 서비스다. 기본적으로 기상관측 레이더를 통해선 작은 세부 지역의 정확한 날씨예보를 하기 힘들다는 점에서 착안된 획기적 모델이다. 오픈와치는 사고현장이나 인권침해 현장을 누구나 쉽게 동영상으로 촬영하고 공유하는 서비스다.

이 같은 두 가지 모델이 동시에 위력을 발휘한 사건이 발생했다. 이는 지금도 웨이즈의 성장을 이끈 터닝포인트로 회자되고 있다. 바로 미국 워싱턴 주에서 발생한 다리 붕괴 사고와 오클라호마 토네이도 재해 사태다. 당시 사용자들은 각각 스카이모션과 오픈와치를 통해 자연재해 및 인재 사고 상황을 실시간으로 중계하고, 웨이즈로 우회도로를 안내해 더 큰 피해를 막을 수 있었다. 그 결과 웨이즈는 미국에서만 5,000만 명이 넘는 사용자를 보유하게 됐고, 공유 서비스의 새 지평을 열었다는 평가를 받을 수 있었다.

재능공유 역시 공유 서비스의 핵심 축이라 할 만하다. 재능공유를 통해 무료로 외국어를 배울 수 있는 애플리케이션 ‘듀오링고’가 대표적인 예이다. 무료 서비스인 듀오링고는 게임 형식을 도입해 사용자들의 언어 학습 동기를 유발시키는 서비스다. 예컨대 미국 방송 CNN의 뉴스를 사용자들이 외국어로 번역하면 CNN이 듀오링고에 번역료를 지불하는 식이다. 이렇게 하면 사용자는 뉴스를 통해 영어나 스페인어 공부를 하며 돈을 벌 수 있고, CNN도 필요한 번역자료를 제공 받을 수 있다. 85%의 고객은 공짜로 학습을 즐기고, 15%의 고급 레벨 번역자들은 이 번역을 통해 수익을 창출할 수 있다.

이 밖에도 공유서비스의 예는 또 있다. 지난 2008년 8월 설립된 숙박공유서비스 회사 에어비앤비 Airbnb는 192개국 3만 개 도시에서 하루 25만 개 방을 5만 명과 연결시키는 글로벌 숙박업체로 도약했다. 지난해 말 누적 예약 숙박 일수가 1,000만 일을 돌파했고, 규모 면에서도 세계 최대 호텔 체인 힐튼을 추월했다고 알려지고 있다.

공유서비스에서 ‘공유’되는 상품은 꼭 특별하거나 새로워야만 하는 건 아니다. 숙소를 나눠 쓰는 에어비앤비는 홈스테이 모델과 다를 것이 없고 자동차를 나눠 쓰는 카쉐어링 모델도 기존의 렌터카 사업과 유사하다. 하지만 다를 바 없어 보이는 공유서비스가 강력해진 이유는 분명히 있다. 바로 전통적인 대여 사업에 소셜네트워크서비스(SNS)와 모바일을 이용하는 사용자의 힘이 더해지면서 새로운 플랫폼으로 진화했다는 것이다. 지난 2004년 설립된 미국 ‘옐프 Yelp’가 사용자 참여의 힘이 얼마나 위력을 발휘하는지 증명해주는 좋은 사례다. 옐프는 지역별로 음식점, 미용실, 세탁소, 병원 등을 이용한 사용자의 후기를 모아 제공하는 서비스다. 스마트폰 사용자가 옐프에 접속해 원하는 음식 종류와 가격대를 입력하면 자신의 주변에서 사용자들로부터 좋은 평가를 많이 받은 음식점을 찾아내 준다. 옐프는 창업 후 지금까지 3,600만 개 이상의 리뷰가 올라왔고, 월 평균 8,300만 명이 방문하는 등 대표적인 지역 정보 공유 플랫폼으로 성장했다. 페이스북 주가가 하락하는 와중에서도 옐프 주가가 지속적으로 상승하는 것 또한 그만큼 기업의 미래 가치가 높다는 것을 방증해주고 있다. 이처럼 공유경제와 공유서비스는 성장 가능성이 높은 새로운 유형의 가치혁신 모델로 평가받고 있다. 하지만 최근 공유경제의 본질과 충돌하는 공유서비스가 등장해 시장 전반의 우려를 자아내고 있는 것도 사실이다.

앞서 공유경제를 정의한 하버드 로스쿨 교수 로런스 레식 교수는 공유경제 플랫폼으로 크게 3가지 유형을 제시했다. 첫째는 집카 ZipCar나 에어비앤비처럼 임대 및 대여 방식을 활용하는 플랫폼이다. 둘째는 기존 재화를 재활용하거나 재분배하는 방식이다. 세 번째는 위키피디아나 크라우드펀딩(Crowd Funding) 같은 재능이나 자본을 공유하는 플랫폼이다. 이처럼 공유경제 플랫폼은 잉여자원의 효율적 활용을 통해 협력적 소비를 일으켜 사회에 새로운 가치를 창출하는 가치혁신 모델이다. 그런 의미에서 일부 전문가들은 소위 ‘우버게돈 Ubergeddon’이라 불리는 택시 서비스 ‘우버’를 공유경제 플랫폼으로 보기 어렵다고 말하고 있다. 우버가 기존 택시 시장을 파괴하면서 협력적 소비에 반하는 충돌을 일으키고 있기 때문이다. 여기서 우리가 알아야 반드시 명심해야 할 점은? 공유서비스를 포함한 공유경제 플랫폼은 기본적으로 사회와 생태계 안에서 상생과 협력적 소비의 가치를 포함하고 있어야 한다는 것이다.

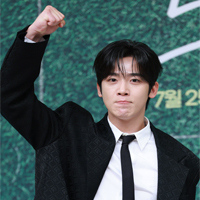

안병익 씨온 대표는…

국내 위치기반 기술의 대표주자다. 한국지리정보 소프트웨어 협회 이사, 한국공간정보학회 상임이사, 한국LBS산업협의회 이사를 역임했다. 지난 2000년부터 2009년까지 포인트아이 대표이사를 지냈고, 지난 2010년 위치기반 사회관계망서비스 씨온을 창업해 현재 운영 중이다. 건국대학교 정보통신대학원 겸임교수로도 활동하고 있다.