|

|

우리나라 과학자들은 현 정부의 과학기술정책 가운데 가장 잘한 부분을 투자 규모로 생각하는 것으로 나타났다. 반면 연구비의 분배가 불공정하다는 것, 그리고 정부와 과학계와의 소통 부재는 개선해야 할 점으로 지적됐다. 이와 함께 과학자들이 매긴 현 정부의 과학기술정책에 대한 점수는 60점(보통)에 그쳤다.

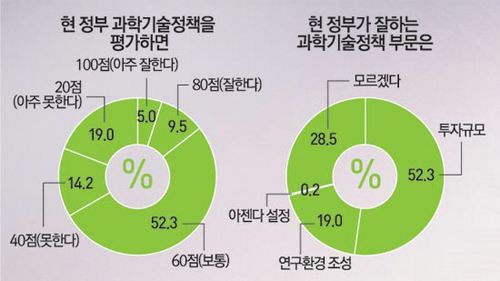

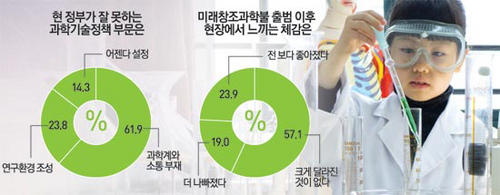

서울경제신문이 미래창조과학부·한국연구재단과 공동주관하는 이달의 과학기술자상을 받은 과학자(21명)를 상대로 설문조사를 한 결과 박근혜 정부의 과학기술정책 가운데 가장 잘하는 부분으로는 투자 규모(52.3%)를 꼽았다. 현 정부가 미래창조과학부를 신설하고 창조경제를 강하게 드라이브 걸 정도로 대통령의 의지가 크게 반영되면서 역대 정부와 비교해 연구개발(R&D) 규모가 커졌다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 하지만 모르겠다는 응답도 30%에 육박(28.5%)할 정도였는데 이는 과학정책에 뚜렷한 차별점이 없다는 것을 의미한다는 해석도 있었다. 뒤를 이어 연구환경 조성(19.0%), 어젠다 설정(0.2%) 순으로 대답했다. 반면 가장 잘못하는 부분으로는 과학계와 소통 부재(61.9%), 연구환경 조성(23.8%), 어젠다 설정(14.3%) 순으로 꼽았다.

현 정부의 과학기술정책을 어떻게 평가하느냐는 질문에 응답자의 절반이 넘는 52.3%(11명)는 60점(보통)이라고 응답했다. 뒤를 이어 20점(아주 못한다)이 19.0%. 40점(못한다)이 14.2%, 80점(잘한다)이 9.5%, 100점(아주 잘한다)이 5%였다. 현 정부의 과학기술정책에 대해 잘한다는 평가는 14.5%에 불과했다. 이는 응답자의 85% 이상은 현 정부의 과학기술정책이 만족스럽지 않다는 해석을 낳게 하는 대목이다.

과학기술정책이 불만족스러운 이유로는 국정과제로 지목된 분야에 집중된 연구비 분배의 불공정성을 가장 많이 꼽았다. 이 때문에 정부가 현장상황을 무시한 채 무리한 R&D 투자를 하고 있다는 불만이 많이 나왔다. 또 실효성 없는 과학기술정책 발표와 과도한 대형 프로젝트에 대한 집중 투자, 과학정책 담당자의 R&D정책에 대한 비현실성 등이 개선돼야 한다고 지적했다.

새롭게 신설된 미래창조과학부 출범 이후 현장에서 느끼기에 과학 분야에 대한 정부의 지원이 크게 달라졌느냐는 물음에는 57.1%가 달라진 것이 없다고 응답했다. 더 나빠졌다는 대답도 19.0%가 나왔다. 이전 정권보다는 좋아졌다는 대답은 23.9%에 불과했다. 응답자의 70% 이상이 미래창조과학부 출범 이후 정부의 과학지원이 크게 달라지지 않았다고 느끼는 것으로 현 정부의 핵심 국정과제인 창조경제 실현을 위한 과학계의 지지보다 오히려 불신만 커지고 있는 것으로 해석된다.

과학계가 미래창조과학부를 불신하는 이유를 묻자 정부의 일방통행식 정책 추진과 과학계와의 소통 부재, 부처 간 소통 부재로 인한 과학기술정책의 비효율성 등의 순으로 지적했다.

역대 정부 가운데 어떤 정부가 과학기술정책을 가장 잘 수행했는지 평가해달라는 질문에는 전혀 없다는 응답이 가장 많았다. 과학계가 현 정부를 포함, 역대 정부의 과학기술정책에 대한 불신이 그만큼 크다는 얘기다. 그나마 잘했다는 정권으로는 노무현 정부를 가장 많이 꼽았다. 뒤를 이어 이명박 정부, 김대중 정부 순이었다. 아이러니하게 현 정부는 꼴찌를 기록했다. 노무현 정부가 잘했다고 평가한 배경으로 과학자 중심의 연구 풍토 조성을, 이명박 정부는 R&D 투자 규모 대폭 증가, 김대중 정부는 공정한 연구비 배분 등이 꼽혔다.

정부가 차세대 먹거리 확보를 위해 시급히 추진해야 할 과제로는 지속적인 R&D 투자 규모 확대를 가장 많이 선호했다. 다음으로 중소기업 육성을 강화하고 비효율적인 과학기술정책과 관료주의 타파에 나서야 한다는 목소리가 높았다. 이외에 정부 출연 연구기관 간에 인적교류를 활성화하고 정권이 바뀌더라도 지속할 수 있는 장기 프로젝트와 투자비 집행이 이뤄져야 한다는 지적도 나왔다.

과학기술 발전의 발목을 잡는 정부 규제로는 단기성과에 급급한 정부의 지나친 간섭이라는 응답이 가장 많았다. 또 대한민국의 차세대 먹거리를 많이 발굴하기 위해 과학계가 자성해야 할 과제로는 기존 학회의 이기주의 철폐가 필요하다는 목소리도 나왔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >