|

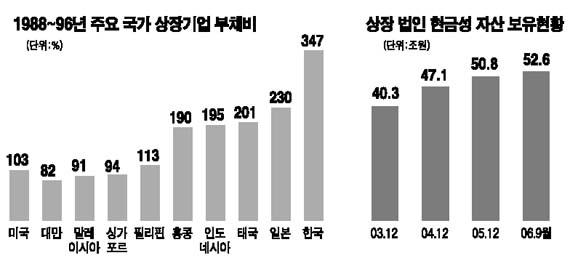

[외환위기 그후 10년] 차입경영 '빛과 그림자' 정부서 기금 조성해 대출…중화학 공업 육성 밑거름'눈덩이 빚' 국가경제 발목…결국 외환위기로 이어져 이종배 기자 ljb@sed.co.kr 관련기사 • '외환위기 그후 10년' 시리즈 전체보기 • [외환위기 그후 10년] 독(毒)이 된 '3低 호황' • '재벌 길들이기'로 정경유착 심화 • [외환위기를 겪은 사람들] 최종욱 1973년 1월 박정희 전 대통령은 연두 기자회견에서 이른바 ‘중화학 공업선언’을 발표했다. 철강, 비철금속, 조선, 전자, 화학 등 6개 분야를 집중 육성한다는 이 계획은 한마디로 차입을 통한 성장을 의미하는 것이었다. 남덕우 전 국무총리는 그의 회고록에서 “나중에 안 사실이지만 청와대에서 (중화학 공업선언을) 비밀리에 만들었다”며 “가장 큰 문제는 자금 이었고, 그것을 해결하는 것은 관치금융을 통한 차입 외에는 대안이 없었다”고 회고했다. 한 예로 1974년 국민투자기금이 조성됐다. 이것은 정부 차관 차입금은 물론 각종 공공기관과 금융기관 등의 저축성 예금 증가분의 일정분을 국민투자기금으로 모아 이를 기업에 대출해 주는 시스템이다. 이 같은 차입을 통한 중화학 공업 육성 정책은 한강의 기적을 이루는 밑거름이 된다. 실제 우리는 GDP 성장률이 1976년 11.8%, 1977년 10.3%을 기록하며 전 세계를 놀라게 했다. 이런 과정을 거치면서 몸집이 클수록 빚이 많은 것이 당연시 되고 또 그런 기업이 대접을 받게 됐다. 포철, 현대자동차, 삼성전자 등 2000년대 한국 성장을 주도하고 있는 이들 기업과 산업도 차입경영이 그 출발이 됐다. ‘3저 호황’도 있고 해서 70~80년대 차입경영으로 톡톡한 재미를 본 한국경제는 90년대에도 이를 버리지 못한다. 김용환 전 외환위기 당시 비상대책위원회 위원장은 “차입(부채) 경제가 한계에 도달했다”고 표현했다. 경상수지 적자는 ‘3저 호황’ 시기를 빼고는 70~80년대는 물론 90년대도 계속 됐는 데 성장을 위한 차입경영의 필연적 결과로 해석됐을 정도다. 하지만 오늘의 경제를 있게 한 차입경영은 97년에 다시는 경험하고 싶지 않은 뼈 아픈 구조조정으로 연결된다. 그도 그럴 것이 환란위기를 겪은 남미 보다 한국의 기업 부채는 이미 GDP의 1.9배(미국 97년 0.96배)의 2배에 달할 정도로 폭파 일보 직전이었다. 실제 1988년~1996년 중 한국 상장기업 부채비율은 평균 347%로 미국(103%), 홍콩(190%), 태국(201%) 등 주요 아시아 국가 중 최고 수준이었다. 환란위기를 겪은 남미는 국가재정이 부실 했으나 한국은 재정은 건전한 데 비해 기업 부채는 감당키 어려운 상태였다.. 97년 당시 부도로 무너진 기아의 차입금은 9조7,000억원 이었다. 한라는 5조4,000억원, 한보는 5조원의 차입금을 안고 있었다. 그 당시 부도 처리된 7개 기업의 총 차입금 규모만도 28조원에 이르렀다. 97년 말 기준 기업의 총 차입금은 무려 790조원에 이르렀다. 너무 큰 시련을 겪어서 일까. 외환위기는 우리 기업으로 하여금 재무관리의 중요성을 새삼 일깨우게 된다. 최고 재무관리자를 의미하는 CFO의 중요성도 이 때부터 부각되기 시작한다. 무 차입 경영은 회사의 가치를 평가하는 주요 잣대로 굳혀졌다. 하지만 이는 현재 한국경제에 또 다른 고민을 던져주고 있다. 빚의 무서움을 안 기업들이 돈을 빌리지도 않고 투자도 하지 않으면서 자산보유에만 주력하고 있는 것. 성장동력 고갈 뿐 아니라 기업들이 돈을 쓰지 않자 시중 부동자금이 부동산 등 비 생산적 분야로 몰리는 등 부작용을 양산하고 있다. 실제 상장사의 현금성 자산 보유액은 2003년 12월 40조3,300억원에서 2004년 12월 47조1,198억원으로 증가했다. 2005년 말에는 50조원을 넘어섰고, 올 9월 현재는 52조6,589억원으로 60조원 가량이 기업 금고에서 잠을 자고 있다. 이를 반영하듯 상장사(535개사)의 올 9월말 총 차입금 규모가 139조원에 불과하다. 1개 기업당 평균 2,500억원의 부채를 안고 있는 정도다. 입력시간 : 2006/12/28 18:09

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >