|

|

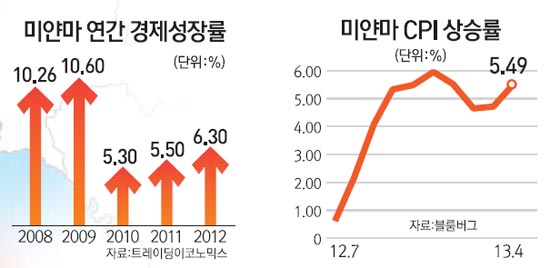

자원에만 의존한 걸음마 경제 미얀마

천연가스 아니면 무역 수지 적자… 1차산업 위주 수출 편중 심각

*사진은 7일 국제부 화상데스크

지난달 찾은 미얀마 양곤의 거리는 이제 막 태동하기 시작한 신흥국가의 경제 수도답게 꿈틀거리는 활기와 희망이 느껴졌다. 아시아에서 마지막 남은 ‘황금의 땅’이자 글로벌 기업들의 새로운 각축지로 부상하는 미얀마의 현주소는 양곤 시내의 외국인 거주지역에서 여실히 드러났다. 낡은 주변지역 건축물들과는 대조적으로 깔끔하게 정돈된 아파트와 부대시설은 미얀마의 미래를 예고하는 상징물처럼 보였다.

하지만 현지에서 한 꺼풀 벗겨 본 미얀마의 속 사정은 한국에서 듣던 장밋빛 일색의 모습과는 아직 거리가 있어 보였다. 양곤 시내의 레스토랑에서 한 끼 식사를 하는 동안에도 전기가 수 차례 나갔다. 호텔은 수시로 반복되는 정전사태에 대비해 발전시설을 따로 갖추고 있었다.

깔끔하게 정비된 외국인 거주 아파트의 임대료는 귀를 의심할 정도도 비쌌다. 현지에서 만난 한 국내 기업 주재원은 “시설이 깨끗하고 괜찮아 보이는 곳의 월 임대료는 적게는 3,000~4,000달러에서 많게는 5,000~6,000달러까지 간다”고 귀띔했다. 서울의 강남이나 미국 뉴욕의 맨해튼에서도 집을 얻고 남음직한 돈이다. 사무실이 밀집한 지역의 오피스 임대료도 일본 도쿄의 최고급 오피스 임대료와 맞먹을 정도다.

미얀마가 경제개방 조치를 단행하고 서방 국가들이 미얀마에 대한 제재 조치를 해제한 지 2010년대 들어 글로벌 업체들은 기회의 땅으로 물밀 듯이 밀려들어오고 있다. 경제지표도 호조를 보이고 있다. 코트라에 따르면 미얀마의 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 2010년 4.5%에서 2011년 4.8%, 2012년 5.0%로 상승했고 올해도 5.4%를 기록할 것으로 추정된다. 세계 경기침체의 영향으로 수출이 타격을 받는 와중에도 견조한 성장을 이어가고 있는 셈이다.

하지만 개발 열기와 고수익에 대한 기대가 달궈지는 한편으로, 일각에서는 미얀마 경제에 대한 불안과 회의적인 시각이 벌써부터 고개를 들고 있다.

현지 진출 기업의 한 관계자는 “미얀마 경제는 천연가스의 수출 호조로 겨우 무역 수지 흑자 기조를 유지하고 있다”며 “수출은 완만하게 증가하는 반면 수입은 매우 가파르게 늘어나고 있어, 만약 천연자원이 고갈되거나 채취에 어려움을 겪게 된다면 미얀마는 재정건전성을 확보하기 어려울 것”이라고 지적했다.

실제 미얀마의 천연가스 수출은 35억달러 규모로 총 수출액의 38% 이상을 차지한다. 천연가스, 콩류, 티크 및 하드우드의 수출이 전체 수출의 절반 이상(54.5%)을 차지하는 등 1차 산업 품목 위주로 수출이 편중돼 있다. 기자가 양곤 도심에서 벗어나 대우인터내셔널의 해상 플랫폼이 위치한 북서부 짝퓨까지 가는 동안 눈에 띄는 2차 이상 산업시설은 단 하나도 없었다.

맥킨지글로벌인스티튜트는 최근 미얀마의 국내총생산(GDP)이 2010년 450억 달러 수준에서 2030년에 2,000억 달러 수준으로 4배 확대될 것이라는 전망을 내놓았다. 하지만 1차 위주의 산업 포트폴리오로 과연 이 같은 성장을 이뤄낼 수 있을지에 대해서는 회의적인 시각이 적지 않다. 맥킨지는 미얀마의 성장동력 산업군에 제조업을 포함시켰지만, 현재 미얀마에서 봉제산업을 제외하면 제조업은 가족 중심의 소규모 공장에서 이뤄지고 있다. 원가 부담 증가와 조금 조달 문제로 곤란을 겪고 있는 것은 어제 오늘 일이 아니다.

주변 아시아 국가들의 임금상승으로 글로벌 업체들이 미얀마로 생산시설을 옮길 것이라는 주장도 제기되고 있지만, 이 또한 장밋빛 전망일 뿐이다. 이 주장이 설득력을 얻기에는 전력, 도로, 항만 등 미얀마의 산업 인프라가 지나치게 열악하다. 게다가 미얀마 스스로는 산업 인프라를 구축할 여력도 없다 보니 미얀마 대부분의 자원개발 프로젝트는 수주 업체가 직접 인프라를 구축해야 한다는 조건을 내걸고 있다.

아시아 성장에 대한 글로벌 시장의 믿음이 흔들리기 시작한 점도 미얀마 경제에는 큰 부담 요인이다. 아직 제대로 걸음마도 떼지 못한 미얀마 경제가 중국, 인도 등에서 촉발된 아시아 리스크의 거대한 파고를 버텨낼 여력이 있는지 장담할 수 없기 때문이다. 아시아로부터의 자금 유출과 리스크 회피 현상이 확산될 경우 외자에 의존한 미얀마 경제 개발은 직격탄을 맞을 수밖에 없다. 실제로 미얀마 환율은 지난 해 최저 1달러당 620차트(공식화폐단위)에서 최근 980차트까지 널뛰기하며 불안한 시장 상황을 반영하고 있다.

가파른 환율 상승은 이미 경제에 부담이 되고 있는 물가에도 추가 압력을 가할 것으로 우려된다. 지속되는 인플레이션 압력은 생산 비용 증가, 중산층 축소 등으로 이어져 경제발전에 악영향을 미칠 우려가 크다.

개발 열기를 타고 몰아친 때이른 투기 열풍이 외자 유치의 발목을 잡을 가능성도 있다. 부동산 가격이 폭등하면서 일각에서는 이미 진출을 포기한 외국 자본도 속출하고 있다. 일레로 국내 한 업체는 숙박 수요 증가를 노리고 양곤에 호텔 설립을 검토했지만, 불과 몇 년 사이에 부동산 가격이 3~4배로 뛰자 수지타산을 맞출 수 없어 사업 자체를 포기했다.

언제 미얀마 경제 성장의 발목을 잡을 지도 모를 정치적 리스크도 상존하고 있다. 2015년 대통령 선거에 도전하겠다는 의사를 이미 밝힌 아웅산 수지를 중심으로 한 야당과 군부 출신의 현 정권과의 충돌 가능성을 배제할 수 없다는 게 현지의 분위기다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >