|

|

|

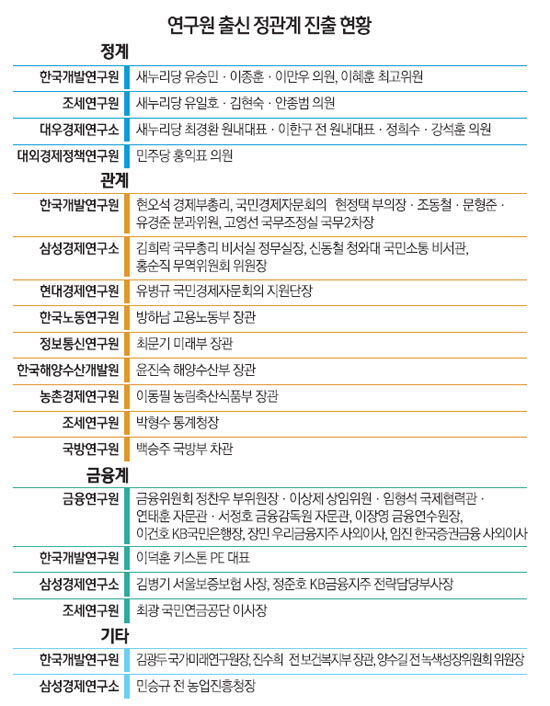

지난 18일 밤 국민은행은 시끌시끌했다. '뱅커(Banker)의 꽃'인 은행장에 금융연구원 출신 이건호 부행장이 임명됐기 때문이다. 외부 연구원 출신이라는 점에서 의외라는 반응이 많았다. 한국개발연구원(KDI)에 몸담았던 이덕훈 전 우리은행장이 있지만 은행권에서 이런 경우는 거의 없다.

20년 넘게 책상에서 연구만 하던 학자들이 줄지어 세상 밖으로 나오고 있다.

주요 공직은 물론이고 정치권과 은행장 같은 금융권 최고경영자(CEO)로까지, 진출 영역도 전방위적이다. 단순히 권력을 지향하는 것만도 아니다. 현장에서 실적으로 고스란히 드러나는 이른바 '성과주의식 문화'에 배고파하는 욕망에 드러나고 있다.

사실 연구원에 있던 이들의 사회진출은 어제오늘일이 아니다. 주로 해외에서 박사를 마치고 돌아온 싱크탱크라는 점에서 꾸준히 정관계ㆍ재계로 나갔다.

하지만 최근에는 눈에 띄는 사례가 늘고 있다. 과거에는 자문관 같은 보좌 역할에 그치다가 2인자로 나가는 일이 잦아지더니 최근에는 조직의 수장으로 가고 있다. 그만큼 위상이 높아진 것이다.

박근혜 정부 출범 이후 이 같은 움직임은 더 두드러지고 있는데, 심지어 최근에는 연구원과 마피아의 합성어인 '연피아'라는 말이 나돌 정도다.

당장 이건호 박사의 금융연구원은 이 정부 들어 새로 뜨는 기관 중 하나다.

박근혜 정부 대통령직인수위원회 전문위원으로 있었던 정찬우 금융위원회 부위원장도 금융연구원 출신으로 이 박사와도 친분이 두텁다. 이상제 금융위 상임위원, 임형석 금융위 국제협력관(국장급), 연태훈 금융위 자문관, 서정호 금융감독원 자문관도 모두 금융연구원 출신이다.

서근우 금융연구원 상임 자문위원은 아쉽게 낙마했지만, 한국은행 부총재보의 유력한 후보였다. 금감원 부원장을 지낸 이장영 금융연수원장과 지동현 KB국민카드 부사장도 금융연구원이 친정이다.

눈을 넓혀보면 잘 나가는 연구원은 수두룩하다. 인재의 산실인 KDI는 대외진출이 가장 활발하다. 특히 이 정권 들어 진출이 잦다. 현오석 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 KDI 원장으로 있었다.

현재 NH금융지주 사외이사로 있는 현정택 전 KDI 원장은 국민경제자문회의 부의장, 무역위원회 위원장을 지냈다.

KDI 연구본부장으로 있던 고영선씨는 이 정부 들어 국무조정실 국무2차장(차관급)이 됐다.

새누리당의 유승민ㆍ이종훈ㆍ이만우ㆍ이혜훈 의원이 KDI 연구위원 출신이고 박근혜 대통령의 당선인 시절 일을 도왔던 유일호ㆍ김현숙 의원도 KDI서 일했다.

박 대통령의 경제 가정교사인 김광두 국가미래연구원장도 KDI에 있었다.

다른 경제부처에도 연구원 출신이 많다. 이동필 농림수산식품부 장관은 농촌경제연구원에 있었고 윤진숙 해양수산부 장관은 한국해양수산개발원에서 본부장으로 재직했다. 박형수 통계청장도 조세연구원에 있었다.

최경환 새누리당 원내대표와 이한구 전 대표는 대우경제연구소 출신이다. 최근에는 유병규 현대경제연구원 경제연구본부장이 국민경제자문회의 지원단장으로 갔다. 신동철 청와대 국민소통비서관, 김병기 서울보증보험 사장, 김희락 국무총리 비서실 정무실장도 삼성경제연구소에 몸을 담갔다.

연구원들이 세상으로 쏟아져나오는 이유는 뭘까. 당사자들은 "배운 지식을 세상과 접목해 실천해볼 수 있다"는 이유를 든다.

공직이나 정치권에 나가면 글로만 해왔던 자신의 주장을 실제로 펼쳐볼 수 있는 것이다.

개인적인 입신양명의 마음도 한몫한다. 연구원 출신의 현직 정부 고위관계자는 "연구 분야에서는 어느 정도 성과를 냈기 때문에 관련 부분에서 '감투'를 써보고 싶었다"며 "연구원에 있을 때보다 급여도 적고 행동도 매우 부자유스러운데도 정책집행을 한다는 점에서 큰 매력이 있다"고 말했다.

실제 연구원의 보수는 적지 않다. 대표적 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)은 지난해 직원 평균 보수가 6,958만원이었다. 임원은 1억5,239만원에 달한다.

무엇보다 "책상만 파고드는 것에서 생기는 지루함에서 탈피해 정신 없이 돌아가는 세상의 주역이 되고 리더가 되고 싶은 마음(연구원 출신의 정부 고위인사)"이 자리하고 있다.

하지만 연구원 출신의 한계도 분명히 있다는 지적이 나온다. 특정 분야에서는 전문가일지 모르지만 숲을 보는 능력이 부족하다는 얘기다.

특히 관리능력이 떨어진다는 말이 많다. 윤진숙 해양수산부 장관이 대표적인데 인사청문회 때도 본인의 연구 분야가 아닌 부분에 대해서는 모르는 경우가 대부분이었다. 개인적으로 연구를 주로 하다 보니 수천, 수만명에 달하는 거대한 조직을 통솔하기에는 리더십이 부족하다는 비판도 있다.

연구원 출신이 모두 문제라는 얘기는 아니다. 전문성을 발휘해 공직이나 기업ㆍ정치권에서 제 몫을 하는 경우도 많다. 이혜훈 의원은 국감 우수 의원으로 뽑히기도 했고 연구원에 있었지만 금융사에서 전문성을 보여주는 사례도 많다.

전문가들은 연구원에 있었다는 네트워크만으로 좋은 자리에 나가는 게 문제라고 입을 모은다. 국책연구원에 있으면 관료들이나 청와대 관계자들과 인연을 맺을 가능성이 높은데 인맥만 활용하는 것은 안 된다는 얘기다.

그러나 능력이 뛰어나고 임명 과정에 하자가 없다면 단순히 연구원 출신이라고 길을 막을 수는 없다는 뜻이다. 김상조 한성대 무역학과 교수는 "능력과 절차에 따른 인사라면 연구원에 있었다고 막을 수는 없는 노릇"이라면서도 "현오석 부총리나 최근의 은행장 인사를 둘러싼 논란은 한번쯤 지금의 상황에 대해 생각하게 만든다"고 전했다.

그럼에도 '학자들의 정치화' 가능성에 대해서는 우려의 목소리가 높다.

연구원을 출세의 발판으로 삼는 이들이 늘어나는 것 아니냐는 말이다. 이 중 국책연구원은 정부가 필요로 하는 분야를 연구하는 곳이기는 하지만 개인의 인사 문제로 과도하게 윗선의 눈치를 보거나 맞춤형 자료를 낼 수 있다는 것이다. 정부의 한 관계자는 "국책연구원의 경우 정부에 올바른 방향을 제시해야 하는데 다음 자리에 대한 생각 등으로 연구원들이 특정 방향에 지나치게 맞춘 자료를 내면 국가적으로도 큰 손실"이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >