돈 되는 상권엔 줄줄이 빵집… 과당 경쟁 불가피<br>"가맹 사업 내실화 계기 삼아야"<br>파리바게뜨·뚜레쥬르 매장수 4년만에 2배 급증<br>중산층 선호 아이템으로 일자리 창출 기여 불구<br>시장 파이 키우는데 치중 "점주 수익 확대도 고려를"

쥐 식빵 사태의 전말이 정밀 감식 등으로 조만간 드러날 것으로 예상되는 가운데 이번 사태가 베이커리 프랜차이즈 브랜드 간의 과당 경쟁에 의해 촉발됐다는 쪽으로 여론이 모아지고 있다.

베이커리 시장이 커지면서 프랜차이즈 대기업들이 상권을 감안한 출점 보다는 공격 경영으로 일단 시장의 파이를 키우는 데 치중한 것은 틀림없는 사실이기 때문이다. 하지만 시각을 좀더 넓혀 보면 베이커리 프랜차이즈가 일자리 창출 면에서 적잖은 기여를 한 것도 사실이다.

베이커리나 편의점은 생계형이 아닌 중산층이 가장 선호하는 창업 아이템으로 브랜드 빵집이 크게 늘어난 데는 국제통화기금(IMF) 체제 이후 기업 구조조정이 상시화 되면서 일자리를 잃은 중산층이 대거 빵집 창업 대열에 합류한 것이 결정적이었다.

이런 탄탄한 시장 수요를 감안하면, 과당 경쟁에 몰입했다는 이유로 베이커리 브랜드들에게만 책임을 묻기는 어려운 측면이 있다. 이상헌 한국창업연구소 소장은 "베이커리 시장이 커지면 브랜드간 경쟁이 치열해진 것은 어찌 보면 당연하다"며 "다만 대기업들이 눈 앞의 시장 창출에 혈안이 되면서 가맹 점주의 이익 확보를 소홀히 한 측면이 있었다"고 지적했다. 그는 "자작극 여부를 떠나 가맹 사업이 보다 내실화되는 계기로 삼아야 한다"고 강조했다.

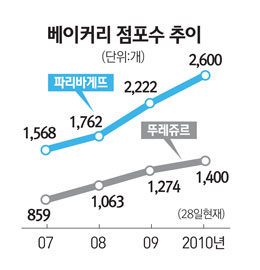

◇브랜드간 경쟁과열이 간접원인(?)=이번 사태에 연루된 파리바게뜨(SPC그룹)와 뚜레쥬르(CJ푸드빌)는 매장 수가 각각 2,600개와 1,400개에 이른다. 근 4년 만에 점포수가 2배로 늘었다. 베이커리 사업이 매머드 급으로 크면서 출점 경쟁은 더욱 가열됐다.

특히 파리바게뜨가 올해만 400여개의 매장을 새로 열며 가맹점 수의 격차를 더 벌리자, 뚜레쥬르는 최근 브랜드 이미지와 인테리어 등을 리뉴얼하면서 2015년까지 매장 수를 2,800개까지 늘리겠다고 나섰다. 한 마디로 치킨게임식 경쟁구도였던 셈이다.

실제 뚜레쥬르는 지난 11월 새로운 브랜드 이미지를 적용한 1호점을 파리바게뜨 분당 서현점 바로 옆에 열기도 했다. 점포 수가 기하급수적으로 늘면서 같은 상권에 경쟁 브랜드가 나란히 입점하는 것은 물론, 불과 수백 미터 거리에 같은 브랜드 빵집이 문을 여는 것도 어렵지 않게 볼 수 있게 됐다.

상황이 이렇게 되자 프랜차이즈 점주들의 불만이 봇물 처럼 터져나오고 있다. '매출이 좀 오르고 돈이 되는 상권이다' 싶으면 프랜차이즈 본사에서는 점주의 수익은 외면한 채 같은 브랜드의 점포를 인근에 또 오픈하는 등 자기 배 불리기에만 급급하다는 것이다.

이런 상황에서 점주의 투자 대비 수익률이 나빠지는 것은 불가피했다. '쥐 식빵 사태가 자작극으로 결론이 난다면 이는 거짓정보 혹은 역정보를 흘려야만 수익 확보가 가능할 정도로 시장이 포화 상태라는 것을 반증한다'는 시각도 그래서 나오고 있는 것이다.

◇브랜드 내실 키우는 계기돼야= 때문에 업계에서는 이번 사태가 프랜차이즈 경영의 변곡점이 돼야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 파리바게뜨, 뚜레쥬르의 창업비용은 점포비까지 합치면 대략 4억원이 든다. 가맹 점주로서는 적지 않은 부담이다.

한 창업 전문가는 "대기업이 운영하는 브랜드를 창업하는 이유는 브랜드 인지도가 높아 수익성이 보장될 것이라는 믿음이 있기 때문"이라며 "대기업들은 이런 점주의 믿음에 어느 정도 부응했는지 스스로 물어 봐야 할 것"이라고 꼬집었다. 그는 다만 "이번 사태가 대형 제빵 브랜드에 대한 맹목적인 반대 여론으로 흘려서는 안 된다"며 "프랜차이즈 시장의 발전을 위해서는 창업 비용 대비 다양한 브랜드가 존재하는 것이 바람직하다"고 덧붙였다.

다른 관계자도 "대형 제빵 브랜드들이 무리한 출점을 감행한 것은 일정 부분 사실"이라며 "점주 마진을 극대화하기 위한 방안이 더 강구돼야 한다"고 지적했다. 이와관련 SPC그룹 관계자는 "자본주의 사회에서 경쟁이 치열하지 않는 분야는 없다"며 "이번 사태를 경쟁의 부산물로 보는 시각은 사건의 초점을 흐리려는 것일 뿐"이라고 말했다.

|

제과점 4곳 중 1곳은 상위 2대 브랜드

공정위 가맹사업 정보공개

28일 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서에 따르면 파리바게뜨의 가맹점 수는 2007년 1,568개에서 2008년 1,762개로 12% 증가했으며 지난해는 2,222개로 전년보다 26%나 늘었다.

경쟁사인 뚜레쥬르 가맹점 수도 2007년 859개에서 2008년 1,063개로 24% 증가한데 이어 지난해 1,274개로 20% 급성장했다. 파리바게뜨와 뚜레주르의 올해 연말 기준 가맹점 수는 각각 2,600개와 1,400개로, 지난 3년간 매장 증가율은 각각 66%와 63%에 달한다.

전체 제과점 중에서 상위 프랜차이즈 2개사가 차지하는 비중도 2007년 20.8%에서 2008년 22.6%, 지난해 26.4%로 늘었다. 동네 빵집 네 곳 중 한 곳이 양대 제과점 프랜차이즈가 차지하게 된 셈이다. 공정위 관계자는 "소매업소가 프랜차이즈 브랜드로 전환할 경우 투자비용이 많아지고 본사의 영향 아래 놓이다 보니 똑같은 시장 여건에서도 경쟁이 더 치열해질 수 있다"고 말했다. /이상훈기자 |

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >