국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율 157.9%. 그리스나 일본의 얘기가 아니다. 기획재정부가 지난해 12월 발표한 ‘2060년 장기재정전망’에 따르면 현행 복지제도가 그대로 유지되는 가운데 의무지출 등 세출 조정이 안 되고 구조개혁까지 지지부진해 성장률이 떨어질 경우 오는 2060년 우리의 현실이다.

당시 정부의 발표는 충격 그 자체였다. 수십 년 뒤의 국가재정 상황을 보여주는 정부의 장기재정전망이 처음 나온데다 그 결과가 예상을 뛰어넘는 수준이었기 때문이다.

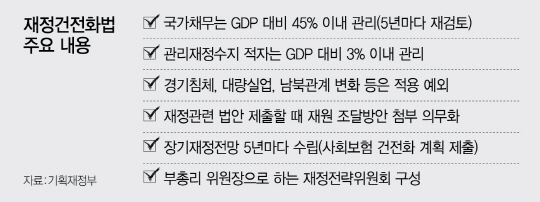

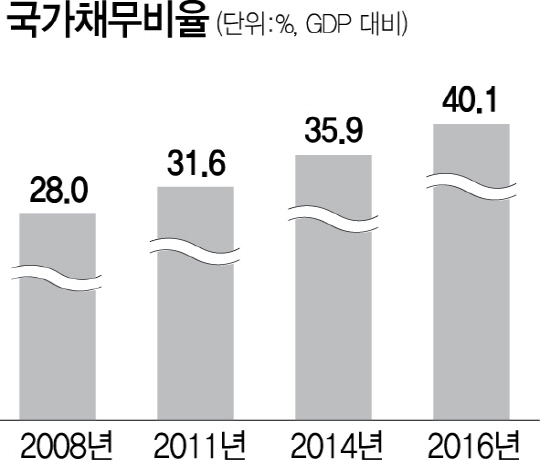

정부가 9일 입법 예고한 ‘재정건전화법’ 제정안은 눈앞에 닥친 재정위험에 대비해 나라 살림의 새로운 틀을 만들어간다는 데 의미가 있다. 2016년 현재 40.1% 수준인 GDP 대비 국가채무 비율이 최악의 경우 눈덩이처럼 불어나 157.9% 수준까지 치솟을 수 있다는 암울한 전망에 국가채무 비율과 관리재정수지 적자 비율 등을 법으로 강제한 것이다.

정부의 고민은 아직 선진국 대비 탄탄한 우리나라 재정건전성이 질적·구조적으로 불안하다는 데서 출발한다. 2%대의 구조적인 저성장 추세가 고착화되는데다 생산가능인구 감소 등으로 기존 재정운용 구조로는 재정총량의 실질적인 관리가 어렵다는 현실이 작용했다. 경제성장률은 지난 2011년 3.7%에서 올해 2.8%(정부 전망치)로 떨어지고 생산가능인구는 올해 3,700만명을 정점으로 2060년에는 2,200만명까지 감소할 것으로 전망되고 있다.

반면 복지 등 의무지출 증가로 GDP 대비 국가채무 비율은 2008년 28.0%에서 올해 40.1%, 2060년에는 62.4%까지 치솟을 것으로 예상된다. 정부는 이런 문제의식을 바탕으로 올 4월 박근혜 대통령이 주재한 ‘2016 국가재정전략회의’에서 재정건전화법 제정 방침을 공식 발표했다. 이후 학계와 전문가 의견수렴 과정을 거쳐 이번 제정안을 마련하게 됐다.

그러나 정부의 이 같은 의지에도 불구하고 실현 가능성에 대해서는 여전히 의문이 남는다. 국가채무를 GDP 대비 45% 이내로 제한한 ‘채무 준칙’과 관리재정수지 적자를 3% 이내로 묶는 ‘수지 준칙’은 경기침체나 대량실업 등 적용 예외 조항과 5년마다 관리목표를 재검토할 수 있는 조항에 빛이 바랬다. 송언석 기재부 2차관은 “법을 지키지 못했을 때 페널티는 없다”며 “다만 정부의 재정관리에 대한 의지를 보여준다는 점을 고려해달라”고 말했다.

눈덩이처럼 불어나는 복지재원에 대한 부담을 어떻게 감당할지에 대한 대안도 없다. 증세가 절대 불가하다는 정부의 원칙이 바뀌지 않는 한 결국 재정 부담이 커질 수밖에 없다. 3년 연속 세수 펑크에서 벗어나 지난해부터 세수가 정상화된 만큼 앞으로도 문제가 없으리라는 게 정부의 답변이다.

/세종=김정곤기자 mckids@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mckids@sedaily.com

mckids@sedaily.com