증권업계가 올 2·4분기 거래대금·주가연계증권(ELS)·신규상장(IPO) 감소라는 ‘3각 파고’에 휩쓸리면서 수익성이 크게 악화됐다. 특히 미래에셋대우를 비롯해 삼성·현대·한국투자증권 등의 영업이익이 반토막 나거나 적자로 전환했다. 올해 증시 흐름이 지난해에 비해 불안해지면서 리테일 분야에 강점을 갖고 있는 증권사들의 충격이 더 컸다.

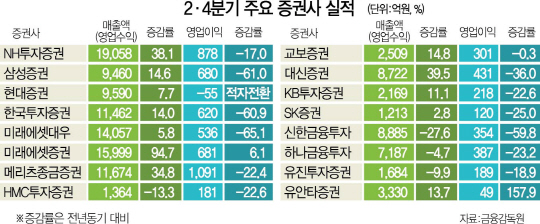

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋대우는 올 2·4분기 536억원의 영업이익을 기록해 전년 동기 대비 65%나 감소했다. 삼성증권(016360) 역시 올 2·4분기에 지난해 같은 기간보다 61% 줄어든 679억원의 영업이익을 올렸고 한국투자증권도 같은 기간 60.9% 줄어든 622억원의 영업이익에 그쳤다. 이에 앞서 실적을 발표한 현대증권(003450)은 55억원 적자로 전년 동기 936억원 흑자에서 적자로 전환했고, NH투자증권(005940)은 전년 동기 대비 17% 감소한 878억원의 영업이익을 기록했다. 이외에도 신한금융투자는 올 2·4분기 354억원의 영업이익으로 전년 동기 대비 59.8%, 키움증권(039490)은 474억원의 영업이익으로 43%, 대신증권(003540)은 431억원으로 36%, KB투자증권은 218억원으로 22.6% 감소했다. 특히 한화투자증권(003530)은 지난해 245억원 흑자에서 올 2·4분기 1,000억원 적자로 전환했다.

다만 미래에셋증권(037620)은 올 2·4분기 681억원의 영업이익을 기록해 전년 동기 대비 6.15% 늘어나 대형사들 중 유일하게 실적이 개선됐고, 교보증권(030610)은 301억원의 영업이익으로 지난해 302억원과 비슷한 성적을 내 선전했다.

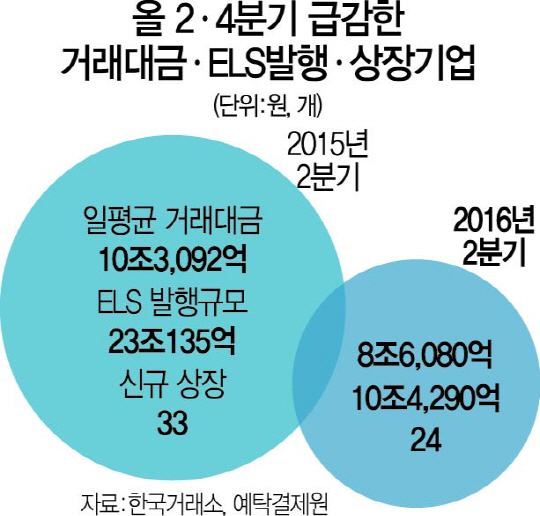

증권업계가 올 2·4분기에 지난해 같은 기간보다 초라한 성적표를 받은 것은 대형주 중심의 시장흐름이 이어지면서 거래대금, ELS 발행, IPO가 동시에 감소했기 때문이다. 실제 올 2·4분기 일평균거래대금(코스피+코스닥)은 8조6,080억원으로 전년 동기 10조3,092억원보다 20%가량 줄었다. 지난해에는 중소형주의 강세로 개인 중심의 증시가 형성되며 거래대금이 크게 늘었지만 올해는 대형주 중심으로 바뀌면서 거래가 잦지 않은 외국인과 기관중심의 장이 펼쳐지고 있다. 2·4분기 ELS 발행규모 역시 10조4,290억원으로 지난해에 비해 반토막이 났다. 여기에 롯데그룹 사태 등으로 대어급의 상장이 연기됐을 뿐만 아니라 2·4분기에 상장한 기업 수도 24개로 지난해 33개보다 적었다.

전문가들은 특히 ELS를 비롯한 트레이딩 분야에서 수익성이 악화된 것이 실적 부진의 원인이라고 분석했다. 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit) 여파로 글로벌 금융시장이 출렁거린데다 원·달러 환율이 급락하면서 증권사들의 ELS 운용수익이 크게 감소했다는 것이다. 여기에 조기 상환되는 ELS 규모도 줄면서 조기 상환된 후 자연스럽게 재발행되는 ELS 규모도 크게 줄어 증권사의 수익감소로 이어졌다는 분석이다. 백두산 한국투자증권 연구원은 “지난해 거래대금이 사상 최대였기 때문에 올 2·4분기는 사실 예년과 비교하면 그리 나쁘지는 않았다”면서 “하지만 ELS를 비롯한 트레이딩 분야에서 증권사들이 지난해만큼 수익을 내지 못한 것이 실적악화의 가장 큰 원인”이라고 지적했다. 그는 이어 “특히 현대증권이나 NH투자증권은 올 2·4분기에 ELS와 관련한 실적반영 기준을 매우 엄격하게 적용한 것으로 보인다”고 설명했다. 박혜진 교보증권 연구원 역시 “ELS 운용손실과 발행감소에 따른 수수료 수입 감소가 실적악화의 가장 큰 이유”라고 말했다.

채권운용 수익 역시 지난해만 못하다는 평가다. 지난해에는 금리 인하 가능성이 제기되는 가운데 두 번이나 기준금리를 인하해 채권투자 수익이 높았지만, 올해는 기준금리를 한 차례 인하했음에도 불구하고 추가 하락 가능성이 높지 않아 투자이익이 크지 않다는 분석이다. 김지영 IBK투자증권 연구원은 “올해는 증권사들이 채권투자에서 지난해만큼 수익을 내지 못하고 있다”며 “기준금리가 거의 바닥이라는 인식이 확산되면서 보수적으로 투자한 결과”라고 말했다.

/김민형기자 kmh204@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmh204@sedaily.com

kmh204@sedaily.com