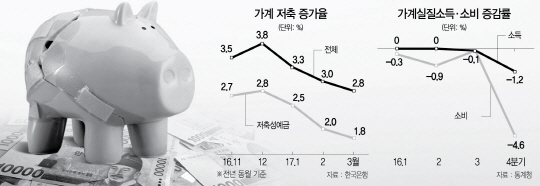

21일 한국은행에 따르면 지난 3월 가계가 정기적금과 예금 등 자산형성을 위해 이용하는 저축성예금 증가율은 1.8%(총 잔액 517조원)에 그쳤다. 저축성예금 증가율이 1%대로 진입한 것은 금융위기 당시인 2008년 9월 이후 9년6개월 만에 처음이다.

가계의 실질소득이 줄어들어 저축이 축소됐기 때문으로 보인다. 통계청에 따르면 지난해 1·4분기와 2·4분기 전년 대비 제자리걸음(0.0%)을 했던 전체 가구의 실질소득은 지난해 3·4분기(-0.1%) 마이너스로 진입했다. 지난해 4·4분기에는 실질소득 감소폭이 -1.2%로 커졌다. 이로 인해 올해 들어 가계들이 저축을 늘리지 못하고 있다. 은행에 예고 없이 예금자가 인출할 수 있는 요구불예금은 2월 10.2%에서 3월에 5.8%로 반토막 났다. 특히 같은 기간 저축성예금 증가율은 2.8%에서 1.8%로 1%포인트나 줄었다. 전문가들은 한은이 2012년부터 기준금리를 내려 저금리 상황이 심화하자 가계의 저축성예금 증가율이 떨어진 것으로 분석한다. 이승훈 KB금융지주 경영연구소 연구원은 “금리가 워낙 낮다 보니 정기예금 등 은행 저축으로 돈을 불리려는 욕구가 준 데 따른 것으로 풀이된다”고 말했다.

올해 저축 증가율이 빠르게 하락하는 가장 큰 이유로 뛰는 대출금리 영향이라는 분석도 나온다. 미국은 금리를 지난해 12월과 올 3월 각각 0.25%포인트 인상했다. 이에 따라 금융기관의 가계대출 가산금리도 12월 3.29%에서 3월 3.43%까지 뛰었다. 한은은 시중금리가 1% 뛰면 가계들의 이자상환 부담액이 9조원 늘어나는 것으로 판단하고 있다. 올 들어 시중 대출금리가 오르면서 가계들의 이자상환 부담액도 증가하는 상황이다.

반면 시중금리 인상에도 불구하고 금융기관의 예금금리는 지난해 12월 1.54%에서 올 3월 1.52%로 0.02%포인트 줄었다. 대출금리는 뛰는데 예금금리는 되레 낮아지면서 가계들이 저축을 꺼렸을 가능성이 높다. 여기에 지난해 12월 1.2%였던 생활물가 상승률도 올해 평균(4월 기준) 2.5%로 두 배 뛰었다. 뛰는 대출금리와 물가에 가계가 저축할 여유가 사라진 셈이다. 한은 관계자는 “국내 내수가 부진한 가운데 상대적으로 은행의 대출금리는 뛰고 예금금리는 떨어지면서 저축의 유인이 줄어든 것으로 보인다”며 “연초 이후 증시가 오르면서 수익을 더 얻기 위해 저축 대신 투자에 나섰을 수도 있다”고 설명했다.

저축 증가율이 계속해서 줄어드는 것은 국내 경기와 정부에 부담으로 작용할 가능성이 높아 우려되는 점이다. 저축은 미래의 소비를 위한 자산이다. 저축이 줄면 장기적으로 소비에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 저축률이 낮아져 자산 형성 규모마저 줄어들면 향후 국가의 복지비용 부담이 더 불어날 수 있기 때문이다.

김천기 현대경제연구원 선임연구원은 “가계저축률 하락 추세가 지속되면 투자 및 경제성장률 하락과 개인의 노후소득 보장 문제가 심각하게 대두될 수 있어 저축률 제고 방안 마련이 시급하다”며 “양질의 일자리 확충을 통해 소득기반을 넓혀 저축률이 높아질 수 있게 유도해야 한다”고 강조했다. /구경우·빈난새기자 bluesquare@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com