“인공지능(AI)과 로봇이 인간의 삶을 완벽하게 지원하려면 자율성이 최우선적으로 확보돼야 합니다.”

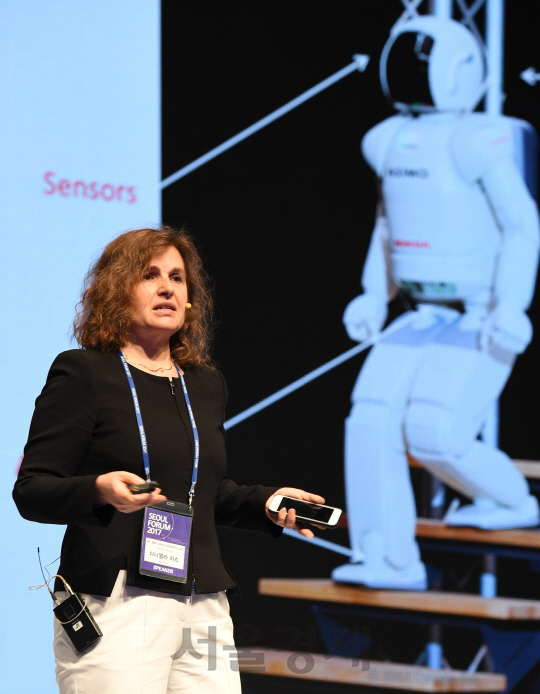

25일 ‘서울포럼 2017’의 첫 번째 세션에서 연사로 나선 다니엘라 러스 매사추세츠공대(MIT) 컴퓨터 과학 및 인공지능연구소(CSAIL) 소장은 “기존 로봇과 제4차 산업혁명 시대의 로봇을 가르는 기준은 ‘자율성’”이라며 “자율성은 머신러닝·딥러닝 등 기술은 물론 이 기술을 인간 삶에 적용할 수 있는 법과 제도가 뒷받침될 때 제대로 구현될 수 있다”고 지적했다.

로봇의 일상 침투는 더욱 본격화될 것으로 전망된다. 지금까지는 로봇이 일부 자동화 생산 라인이나 서비스업 등에서 제한적으로 쓰여왔지만 이미 3D 프린팅 기술이 대형 공장을 대체하고 와이파이를 통해 데이터를 교류하는 로봇들이 생산 공정에 투입되고 있다. 앞으로는 로봇과 인간, 나아가 로봇과 로봇의 상호작용이 가능해지면서 다양한 분야에서 로봇의 활용도가 더욱 높아질 것으로 예상된다. 특히 현재는 신기술을 이용하려면 이에 대한 전문적인 지식을 익히는 것이 우선이지만 미래에는 기계가 뇌파 등으로 인간의 생각을 인지하면서 소규모 제조업 공정에서도 로봇 활용이 일반화될 것으로 전망된다. 러스 소장은 “기계의 활용 문턱이 낮아지고 더 많은 공장이 로봇 기술을 활용하게 되면서 공장은 소형화되는 동시에 다품종 다량 생산에 특화될 것”이라며 “도시 외곽으로 밀려났던 제조공장이 도시로 복귀하면서 제조업에도 일대 혁신이 일어날 것”이라고 내다봤다.

이어진 국내 연사들의 강연에서는 인지 능력을 갖춘 로봇의 출현과 상용화가 본격화하고 있는 만큼 이에 대한 기업들의 대응방안 마련이 시급하다는 주장이 나왔다. 제4차 산업혁명을 “세상을 자동화하는 시대에서 세상을 이해하는 세계로의 변화”로 정의한 이강윤 가천대 컴퓨터공학과 교수는 “생산성 중심의 전통 정보기술(IT) 시장 규모는 2020년 1조4,000억달러 규모지만 의사결정을 지원하는 신개념 IT 시장이 2025년까지 2조달러 수준으로 급성장하며 IT 산업에 대변혁을 일으킬 것”이라며 “기업들은 클라우드 플랫폼, 인공지능 기술 중심의 새로운 생태계에 대응한 비즈니스 모델을 모색해야 한다”고 조언했다.

4차 산업혁명으로 넘어가는 변곡점에서 주도권을 쥐기 위해 국가 연구개발(R&D) 정책의 대대적인 변화가 시급하다는 지적도 이어졌다. 알파고-이세돌 9단의 대국 이후 팽배했던 이른바 ‘알파고 쇼크’에도 국내 학계와 산업계가 이렇다 할 성과를 내지 못하는 것 역시 정부 주도 R&D가 드러낸 한계로 지목됐다. 이민화 창조경제연구회 이사장은 이날 강연을 통해 “4차 산업혁명은 인공지능(AI)을 통해 현실과 가상을 융합하고 이를 통해 사회문제를 해결하는 것인데 한국은 각종 규제가 융합을 가로막고 있다”며 “정부는 적정 수준의 규제와 표준을 만드는 데 집중하고 시장 형성과 기술 혁신은 민간에, 혁신 생태계와 테스트베드 구축은 민관합동으로 일궈나가야 한다”고 강조했다.

/서은영기자 supia927@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >