국내 상업용 원전의 영구정지는 고리원자력발전소 1호기가 첫 사례다. 상업운전을 시작한 지 40년 만인데 앞으로 수명을 다하는 원전이 줄을 잇고 있어 고리1호기 영구정지는 문재인 정부의 탈(脫)원전 신호탄으로 읽는 분위기도 있다.

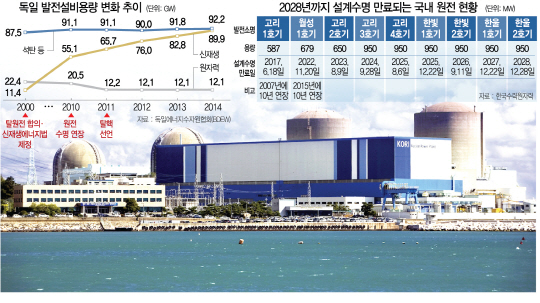

현재 월성1호기(2012년 수명 연장)를 포함해 오는 2030년까지 설계수명이 만료되는 원전은 12기에 이른다. 고리1호기를 제외하고 가동 중인 전체 원전 24기의 절반에 해당하는 비율이다. 계속 운전 가능성도 줄었지만 수명이 연장된다 해도 1회(10년) 이상 늘어날 가능성은 사라진 셈이다. 더욱이 ‘탈원전’ 기조는 현재 건설 중인 원전에까지 영향을 미칠 가능성도 높아지고 있다. 신고리5·6호기가 대표적이다. 국정기획자문위원회는 신고리5·6호기 건설 중단 결정을 유보했지만 환경단체 등을 중심으로 요구가 거세다. 신고리5·6호기 사업이 실제로 중단된다면 보상비용은 2조5,000억원에 달할 것으로 예상된다. 이미 약 1조5,000억원이 투입돼 공정률이 30%에 육박하는데다 계약 해지로 인해 업체 등에 보상이 이뤄져야 하기 때문이다.

이에 따라 자칫 급격한 탈원전 가능성이 몰고 올 부작용에 대한 우려의 목소리도 높다. 속도가 너무 빠르다는 이유에서다. 실제 독일의 사례와 비교해보면 그 결정과 이행 과정이 얼마나 급한 선택인지 이해할 수 있다.

일본 후쿠시마 원전 폭발의 공포가 전 세계를 뒤덮었던 지난 2011년 3월. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 2022년까지 원자력발전소 17기의 가동을 모두 멈추겠다며 ‘탈핵’ 선언을 했다. 기존 원전의 수명을 연장하겠다는 불과 1년 전의 ‘에너지구상 2010’과 정반대의 길이었다. 독일의 탈핵 선언은 많은 준비 끝에 나온 결정이었다. 2000년부터 준비했다. 1998년 총선을 통해 집권에 성공한 사민·녹색당은 2000년 신규 원전 건설을 금지하는 내용의 ‘원자력 합의’를 도출했다. 이를 바탕으로 2002년에는 원자력법을 개정했다. 이후 신재생에너지 발전사업자에게 보조금을 주는 발전차액제도(FIT) 등이 담긴 ‘신재생에너지법(EGG)’을 제정하면서 신재생 발전 비중을 크게 높일 수 있었다. 2000년 9.4%(11.4GW)였던 신재생에너지 발전설비 비중은 10년 만에 33.1%(55.1GW)로 대폭 늘었다.

문제는 탈핵이 몰고 온 부작용, 즉 전기요금의 급등이다. 보스턴컨설팅그룹에 따르면 2013년 독일의 주거용 전력가격은 2000년(21.1유로센트)과 비교해 40.7% 올랐다. 탈핵으로 전체 원전설비의 40%를 줄였던 2011년부터 전기요금은 급격히 오르기 시작했다. 가계의 전기요금 부담이 커지자 독일은 결국 갈탄발전을 늘린다. 그러다 보니 온실가스 배출 문제가 불거져 딜레마에 빠졌다. 갈탄발전을 늘리기 어려워지자 프랑스에서 값싼 전기를 사다 써야 하는 상황도 나타났다.

우리 정부도 독일 등의 사례를 반면교사 삼아 탈원전 정책에 신중을 기해야 한다는 목소리가 나오는 것도 이런 이유에서다. 문재인 대통령의 공약대로라면 11기의 원전(9.2GW)이 추가로 사라진다. 현재 가동되고 있는 원전(23.1GW)의 40%에 달하는 설비다. 더욱이 우리는 준비도 미흡하다. 우리나라의 2017년 기준 신재생에너지 발전설비 비중은 불과 7%에 불과하다. 원전을 닫기 전에 태양열·풍력 등 재생에너지 설비를 충분히 갖춰놓은 독일과 비교하면 아무런 준비가 안 된 셈이다. 전문가들은 탈원전이 초래할 부작용을 정밀하게 검증해야 한다고 지적했다. 손양훈(서경펠로) 인천대 경제학과 교수는 “공약으로는 설계수명이 다한 원전을 모두 중지하겠다고 말할 수 있지만 실제 정책화하는 과정에서는 다양한 의견을 수렴하고 현실적 문제도 고려해야 한다”고 말했다.

준비 없이 맞게 되는 탈원전의 부작용은 그대로 전기요금 인상으로 이어진다. 충분히 준비했던 독일도 탈핵 때문에 유럽에서 전기요금이 두 번째로 비싼 나라가 됐다. 당장 가동을 멈추는 원전을 대체할 신재생에너지 설비를 급격히 늘려야 한다. 필요한 재원은 전기요금에서 충당된다. 문재인 정부는 2030년까지 신재생에너지의 발전 비중을 20%까지 높이겠다고 약속했지만 재원 소요에 대해서는 묵묵부답인 상황이다. 독일의 경우 2013년까지 에너지 전환에 700억유로(88조원가량)를 쏟아부었다. 2033년까지는 4,100억유로(518조원가량)가 더 들 것으로 추정된다.

정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “원전을 버렸지만 싼 발전원인 갈탄발전을 늘린 독일보다 우리나라의 요금 인상 압력은 훨씬 높을 수밖에 없다”며 “원전과 석탄발전을 포기하겠다는 정책을 내놓기 전에 전기요금 인상 압력이 얼마나 큰지 국민에게 알리는 게 먼저”라고 말했다. /세종=김상훈·강광우기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >