지난 2010년 9월 앙겔라 메르켈 독일 총리는 2002년 법 제정을 통해 공식화한 탈원전 정책의 시계를 처음으로 되돌린다. 설계수명을 연장하지 않기로 결정했던 원전의 가동 연한을 평균 12년 늘리겠다는 결정을 내린 것. 물리학 박사이자 환경부 장관을 역임했던 메르켈 총리는 원전 찬성론자였다. 높은 전기요금이 국민과 경제에 부담이 된다는 게 이 같은 결정을 내린 이유다.

전기요금은 얼마나 올랐을까. 2일 독일 에너지수자원협회(BDEW)에 따르면 2006년 1㎾h당 19.5유로센트였던 독일의 가정용 전기요금은 2010년 23.7유로센트로 4년 새 21.5% 올랐다. 독일은 2002년 원자력법 개정으로 탈원전을 시작했지만 2010년까지 1.9GW(전체의 8.5%) 규모의 원전만 가동을 멈췄을 뿐이다.

원전을 급격히 줄이지 않았음에도 전기요금이 오른 것은 신재생에너지 때문이다. 2000년 기준 독일의 신재생에너지 발전설비 규모는 11.4GW로 원전(22.4GW)의 절반 수준에 불과했다. 하지만 막대한 재원을 쏟아부은 독일 정부의 강력한 정책추진으로 2010년에는 설비규모가 55.1GW로 5배까지 늘어난다.

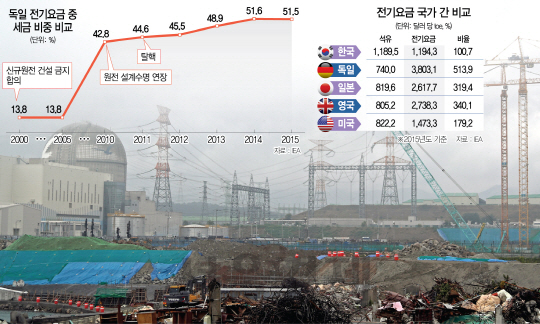

신재생에너지 확대에 필요한 재원은 대부분 전기요금을 통해 마련됐다. 독일의 전기요금 구성을 보면 부가가치세와 공공이용세·전력세 등 세금뿐만 아니라 신재생에너지 부과금, 해상풍력부과금·열병합부과금 등 각종 신재생과 관련한 준조세가 포함돼 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2000년 13.8%에 불과했던 독일 가정용 전력에서 세금 등이 차지하는 비중은 2010년 42.8%로 수직 상승했다. 2015년 현재 이 비율은 51.5% 수준까지 올라서 있다. 쉽게 말해 전기요금의 절반이 세금인 셈이다.

2011년 후쿠시마 원전사고 이후 탈핵선언으로 원전을 급격히 줄이면서 전기요금은 더욱 상승한다. 원전의 빈자리를 메우기 위해 신재생에너지 설비를 더욱 공격적으로 확충했고 그에 따른 재원도 그만큼 증가했기 때문이다. 독일은 2010년 33.2%였던 신재생에너지 발전설비의 비중을 2014년 46.2%까지 급격히 끌어 올린다. 2010년 1㎾h당 23.7유로센트였던 가정용 전기요금도 2015년 28.7유로센트로 21.1% 상승한다. 2006년과 비교하면 47.2% 올랐다.

이렇다 보니 독일의 가정용 전기요금 가격은 사실상 세계 최고 수준이다. IEA에 따르면 독일의 가정용 전기요금은 1석유환산톤(toe)당 3,803.1달러로 덴마크(3,923달러)에 이은 두 번째다. 하지만 석유 가격과 비교한 상대적 비율은 덴마크(252.4%)보다 두 배 비싼 513.9%에 달한다. 경제협력개발기구(OECD) 가입 국가의 평균은 독일의 절반에 채 못 미치는 217.8%에 불과하다. 독일이 프랑스 등 전기요금이 싼 이웃국가에서 전력을 수입해오는 것도 이 때문이다.

탈원전 공식화 이후 10년이 넘는 세월 동안 원전을 정상가동한 독일이지만 이후 신재생에너지 확대에 따른 비싼 대가를 모두 국민의 전기요금으로 치르고 있는 셈이다.

독일을 모델로 한 문재인 정부의 탈원전 정책이 속도 조절에 나서야 한다는 지적이 나오는 것도 이 때문이다. 특히 탈원전을 통해 국민의 안전을 담보하는 것은 좋지만 이로 인해 지불해야 할 대가에 대한 명확한 설명이 뒤따라야 한다는 것. 강승진 한국산업기술대 지식기반기술에너지대학원 교수는 “신재생에너지 공급의무화제도(RPS)에 따른 이행보조금 지급액이 지난해만 1조3,000억원”이라며 “RPS 비율을 높이고 발전차액제도(FIT) 도입 등을 통해 신재생에너지를 확대하면 전기요금 원가를 상승시킬 수밖에 없다”고 말했다. 그는 이어 “원전과 석탄을 줄이고 신재생을 늘리려면 가정·기업이 전기를 덜 쓰게 하는 수요관리 정책이 뒤따를 수밖에 없다”며 “전기요금을 올리는 일은 피한다고 피할 수 있는 게 아니다”라고 덧붙였다.

/세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >