정부가 탈(脫)원전 정책을 뒷받침하기 위해 ‘설비예비율’을 낮추려고 한다는 논란이 일고 있다. 정부는 일단 ‘개념’상 오해가 있었다는 설명이지만 원전과 같은 값싼 기저발전 없이 신재생 설비를 급격히 확대하는 경우 부작용이 클 수 있다는 지적도 나오고 있다.

설비예비율이란 최대전력수요 대비 여유분으로 갖는 발전설비용량의 비율을 나타내는 지표다. 최대전력수요가 100GW이고 설비예비율이 22%라고 하면 발전설비는 122GW만큼 갖도록 하는 것이다. 전력수급 기본계획상 설비예비율이 낮아지면 발전소는 그만큼 덜 지어도 된다.

일각에서는 우리나라의 설비예비율이 지금도 낮은 수준인데 더 낮추려는 것은 탈원전을 무리하게 뒷받침하려는 것 아니냐는 문제 제기가 있다. 실제로 9일 에너지정보 서비스 및 컨설팅 회사인 에너데이타(Enerdata)에 따르면 문재인 정부의 탈원전 모델인 독일의 설비예비율은 지난해 기준으로 146%에 달한다. 최대전력수요 대비 2.5배가량의 발전설비를 두고 있다. 제때 전력을 생산하는 게 어려운 신재생에너지의 특성상 최대한 발전설비를 확보하고 있는 것이다.

이에 반해 우리나라의 설비예비율은 2017년 7월 기준 34%가량이다. 유럽 국가 대비 이미 현저하게 낮은 설비예비율을 더 낮추는 게 발전소를 줄이기 위한 것 아니냐는 의혹이 나오는 것도 이 때문이다.

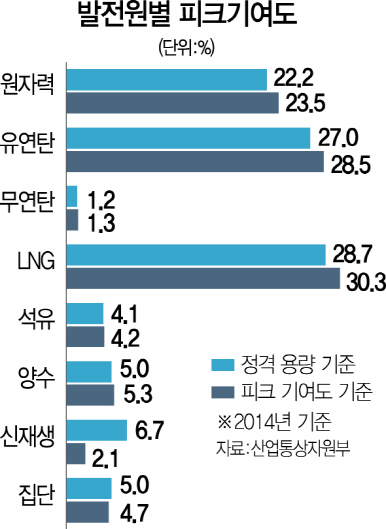

정부는 ‘개념’이 다르다고 반박한다. 우리나라의 경우 전력수급 기본계획을 세울 때 ‘피크 기여도’를 감안해 설비예비율을 산정한다. 쉽게 말해 각 발전원이 최대전력수요에 기여하는 바를 고려해 이를 계산하는데 신재생의 경우 기여하는 바가 작기 때문에 이를 늘리게 되면 설비예비율이 되레 낮아진다는 것이다. 유럽은 단순히 최대전력수요와 발전설비를 비교한다.

산업부의 한 관계자는 “전력수급 계획상 설비예비율은 낮아지지만 유럽과 동일한 기준으로 한국의 2030년 ‘정격용량기준’ 설비예비율을 산정하면 70% 수준까지 올라간다”고 설명했다.

전문가들도 원전을 줄이고 신재생 발전 비중을 높이면 적정 설비예비율은 오히려 높아질 가능성이 크다고 보고 있다. 이상학 전자부품연구원 에너지IT융합연구센터장은 “신재생에너지는 변동 폭이 커서 오히려 목표한 발전량을 채우기 위해서는 발전설비를 대폭 늘려야 하고 이 때문에 설비예비율은 지금보다 더 높아질 가능성이 크다”고 설명했다.

예비전력 논란은 수요관리 측면에서도 벌어지고 있다. 정부에서 기업이 아낀 전력만큼 보상해주는 수요자원(DR) 거래시장을 통해 올여름 들어 세 차례나 급전(給電) 지시를 내리면서 기업들의 부담이 커진다는 게 논란의 핵심이다. 정부는 그동안 전력설비가 충분해 원전을 더 짓지 않아도 된다는 논리를 펴왔는데 이와 상충하는 조치라는 지적이 나온다. 이에 대해 정부는 오히려 수요관리 차원에서 현재 4.4GW 수준의 DR 거래시장을 두 배로 늘리는 방안을 추진하고 있다.

예비전력을 두고 논란이 커지는 근본적인 이유는 급격한 탈원전의 대안으로 제시된 신재생에너지의 실제 발전량이 매우 적기 때문에 원전만큼 기저발전의 역할을 하기 힘들다는 우려다. 이에 정부의 목표대로 신재생에너지의 발전량 비중을 늘리려면 전력 피크 수요를 대비한 백업 전원이 반드시 필요하다는 의견이 나온다.

익명을 요구한 한 에너지 전문가는 “신재생에너지는 발전설비를 지어놓고도 활용도가 낮기 때문에 설비예비율이 높아도 안심할 수 없는 자원”이라며 “이 때문에 신재생에너지가 기저부하 역할을 할 수는 없고 지금까지 값싸고 안정적으로 기저부하 역할을 해온 원전을 대체할 발전원은 찾기 힘들어 원전은 어느 정도는 안고 가야 한다”고 말했다. /세종=강광우기자 pressk@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >