검찰, 경찰, 고용부, 공정위 등이 압수수색 때 가져간 디지털 정보가 무엇인지 복원하고 수사에 대비하는 ‘기업 상대 포렌식 서비스’가 기업 재무 자문의 영역으로 성장하고 있다. 정부 당국의 창을 회계법인의 방패로 막는 셈이다.

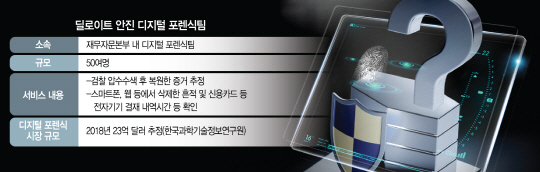

24일 회계법인 등에 따르면 딜로이트 안진 회계법인은 재무자문 본부에 50명 규모의 포렌식팀을 설치해 운용중이다. 검찰 등 수사 기관이 사용자가 컴퓨터나 스마트폰에서 지운 디지털 흔적을 복원에 초점을 맞춘다면 안진에서는 반대로 기업 입장에서 검찰이 압수 수색한 뒤 어떤 증거를 복원했을 지 추정하는 서비스를 제공한다. 스마트폰에서 지운 문자나 웹상에서 주고 받은 대화, 검색 후 삭제한 파일 흔적은 물론 신용카드 등 전자기기를 통해 결재한 내역과 시간, 만난 사람까지 확인할 수 있다.

국내 대형 회계법인이 제공하는 디지털포렌식 서비스가 기업 내부에서 가장 활용도가 높은 부문은 부정을 잡는 일이다. 글로벌 기업이 전 세계 법인을 관리하는데 유용하다. 해외 법인 직원이 이메일을 통해 외부 유출이 금지된 자료를 넘겼거나, 횡령 등의 증거를 찾는데 활용한다.

글로벌 기업 간 법적 분쟁에서도 디지털포렌식 팀의 업무 중 하나인 e-디스커버리(전자증거개시제도)가 활용된다. 디스커버리(증거개시)란 미국의 재판 과정에서 양측이 서로의 증거를 사전에 공개하는 제도로 e-디스커버리는 디지털에 한정한 증거를 뜻한다. 기업 간 특허 소송 등에서 주로 활용된다. 국내 기업의 경우 e-디스커버리에 익숙하지 못해 함부로 증거를 지웠다가 불리한 판결을 받은 사례가 발생하기도 했다. 코오롱과 듀폰 간 영업비밀 탈취 여부를 놓고 벌인 3,000억원대 분쟁에서 듀폰이 소송 증거자료로 요청한 이메일과 관련 자료를 코오롱이 폐기했다가 문제가 되어 복원했다. 삼성과 애플의 특허 분쟁 과정에서도 삼성의 이메일 시스템이 정기적으로 자동삭제 되면서 증거 보존을 고의로 하지 않았다고 간주 돼 소송에 불리하게 작용했다는 분석도 제기됐다.

우리나라 역시 대법원이 한국형 디스커버리제도라고 할 수 있는 ‘소 제기 전 증거조사제도’를 추진하고 있어서 회계법인의 디지털포렌식 수요는 급격하게 증가할 전망이다. 회계법인의 디지털포렌식 팀은 기업 간 국제 분쟁에서 상대방에 데이터를 공개하도록 요구하고 이를 증거로 완성하는 일을 맡는다. 상대방이 데이터를 요청했을 때 가져가서는 안되는 데이터를 구분해 방어하는 것도 디지털포렌식 팀의 업무다.

한국과학기술정보연구원(KISTI)은 세계 디지털 포렌식 시장이 2013년 14억달러(약 1조6,400억원)에서 2018년 23억달러(약 2조7,000억원) 규모로 성장할 것으로 예측했다. 안진 관계자는 “기업의 내부 부정을 포착하기 위해 발달하기 시작했지만 최근에는 검찰 수사나 세무조사를 받는 기업에서 대응하기 위해 포렌식 서비스를 요청하는 경우가 늘고 있다”고 설명했다.

/임세원기자 why@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

why@sedaily.com

why@sedaily.com