금융감독원이 민간 금융회사들에 대한 징계를 결정하기 위해 운영하는 ‘제재심의위원회’의 금감원 제시 원안 가결률이 94%에 달하는 것으로 나타났다. 이 때문에 제재심위는 ‘금감원 거수기’ ‘유명무실’ 논란이 끊이지 않았다.

9일 금융당국에 따르면 금감원은 지난 7월까지 올해 열 차례의 제재심을 열고 147건의 징계 안건(재심 안건 포함)을 처리했다. 이 가운데 138건이 금감원이 제시한 대로 원안 가결됐다. 원안 가결률이 94%다. 가결을 미뤄 유보 판정을 받은 안건이 향후 원안 가결될 가능성도 있다는 점을 감안하면 원안 가결률은 이보다 더 상승할 것으로 보인다. 금융사 입장에서 보면 제재심위에서 소명을 해도 6% 정도만 받아들여지는 셈이다.

금융권의 한 관계자는 “제재심위에 민간위원들이 있지만 금감원장이 위촉하도록 하고 있어 금감원이 제시한 원안에 반대하기 어려운 분위기”라며 “민간위원 대부분이 법률 전문가여서 금융 시장의 생리를 모른다는 것도 문제”라고 지적했다.

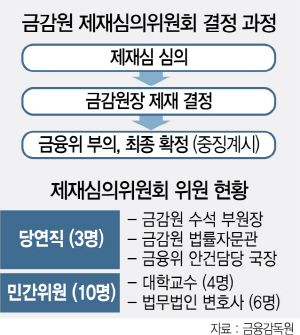

실제로 현재 제재심위는 당연직 위원 3명(금감원 수석부원장·금감원 법률자문관·금융위원회 안건 담당 국장)과 민간위원 10명(교수 4명·법무법인 변호사 6명)으로 구성돼 금감원 원안대로 가결할 수밖에 없는 구조라는 설명이다. 제재심위의 ‘정체성’부터 확립해야 한다는 목소리도 크다. 제재심위가 형식상으로는 금융회사 징계에 앞서 제재를 심의하는 기구지만 실제로는 금감원이 이미 정해놓은 결론을 가결하는 ‘거수기’ 역할에 머물고 있다는 것이다. 현행 감독규정은 제재심위를 금감원장 자문기구로 정의하고 있다.

금융권의 또 다른 한 관계자는 “제재심이 자문기구인지, 결정기구인지 정체성을 우선 분명히 하고 제재심 위에서 ‘옥상옥(屋上屋)’ 역할을 하는 금융위와의 관계도 명확히 정립해야 한다”고 지적했다. 일부에서는 민간 출신인 최흥식 금감원장이 지난달 취임 후 1호 개혁 작품으로 ‘권익보호관’을 신설한 것도 제재심위의 개혁에 방점을 둔 것이라는 해석이다. 권익보호관은 제재심에서 금융회사들의 입장을 대변하는 자리다. 실제 금융권에서는 “금융사들의 생리를 잘 아는 최 원장이 가려운 곳을 잘 짚었다”는 평가가 나오기도 했다. 수년간 이어진 제재심 관련 논란이 최 원장 의지대로 해소될지 주목된다.

/서일범기자 squiz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com