“금융개혁에 절박함이 느껴지지 않습니다.”

문재인 대통령이 13일 “금융혁신 과제들을 속도감 있게 추진하라”고 주문한 데 대해 전직 금융위원회 고위관료가 내놓은 관전평이다. 다른 분야에서는 정권교체가 실감 날 정도로 숨 가쁜 개혁이 진행되고 있는데 유독 금융 분야만큼은 혁신 속도가 더디다는 것이다. 관가에서는 적폐청산을 점수화해 정부 부처들을 일렬로 세운다면 금융위가 뒷줄에 서 있을 것이라는 분석도 나온다.

문 대통령의 이날 발언은 금융권의 관행을 금융당국이 개혁하지 못한 데 따른 질타로 해석된다. 금융권은 과거부터 지금까지 예대마진 관행에 익숙해 있지 중소기업과 소상공인·창업자들을 위한 새로운 대출은 과감하게 하지 못해왔다. 아파트 등 담보 위주의 대출 관행을 이어가다 보니 소상공인과 벤처 창업자에 대한 신용등급 평가를 제대로 할 수 없기 때문이다. 문 대통령이 이들의 체감지수는 여전히 낮다며 “이들이 실질적으로 체감할 수 있도록 금융부담 경감을 위해 준비해온 금융혁신 과제들을 속도감 있게 추진해달라”고 말한 이유다.

중소기업과 자영업자, 벤처 창업자 등에 은행들이 담보 없이 기술력과 ‘의지’만 보고 대출할 정도의 다양한 평가기법을 마련하고 신용평가도 이뤄지도록 하라는 것인데 거의 진척이 없다는 것이다. 서민에게 힘이 되도록 하는 금융개혁은 지지부진한 반면 민간금융회사의 지배구조 문제를 꺼내 들었다 관치 논란만 일으킨 데 대한 반감이 드러난 것으로 풀이된다.

전반적인 금융개혁으로 서민들의 가려운 곳을 긁어주라고 주문했는데 ‘자리’를 놓고 금융회사들과 싸우는 모습만 보인 데 대한 실망인 것이다. 특히 현 정부의 지지층인 20~30대와 그들의 부모 세대가 극도로 민감해하는 채용비리에 금융감독 당국의 수장이 연루돼 있었다는 의혹이 불거지면서 금융당국이 딴 세상에 살고 있다는 판단을 한 게 아니냐는 관측도 나온다. 문 대통령은 “부동산 중심의 낡은 담보 관행에서 벗어나 편리하고 다양하게 자금을 조달할 방안도 마련하라”며 “매출채권, 기계설비, 재고상품 원부자재, 지적재산권 등 기업 보유 채권과 동산, 무체재산권 등을 담보로 활용해 자금을 조달하도록 비부동산담보 활성화 방안을 속도감 있게 추진하라”고 지시했다. 이는 금융권의 오랜 관행인 전당포식 대출 관행을 과감히 깨고 다양한 대출 루트를 뚫으라는 주문이다. 그만큼 국내 금융권이 선진 금융기법을 도입하지 못하고 계속해서 대출 관행을 유지해 오고 있다는 비판인 것이다.

금융권 관계자는 “금융당국이 지금 하고 있는 금융개혁은 그야말로 탁상공론에 해당한다는 인식을 하고 있는 것 같다”며 “금융으로 자영업자·중소기업들이 대출을 좀 더 자유롭게 받을 수 있도록 하는 분위기를 만들어줘야 하는데 전혀 딴 방향으로 가고 있다”고 말했다. 이 관계자는 “대통령이 중소기업과 소상공인의 목소리를 직접 대변한 느낌이 든다”고도 했다.

실제로 문 대통령은 “약속어음은 기업 간 결제수단이면서 신용수단이지만 납품 결제기간 장기화, 연쇄부도 위험 등으로 중기와 소상공인의 경영을 어렵게 만드는 요인”이라며 약속어음제도 폐지 방안을 조속히 마련하라고 했다. 특히 문 대통령은 “금융선진화 방안이 멀리 있는 게 아니며 이런 것이 선진화 방안”이라고 했는데 이는 ‘보여주기식 개혁’이 아니라 서민이나 중기 등에 도움이 되는 개혁이어야 하는데 금융당국이 대통령의 혁신방향을 제대로 이해하지 못하고 있는 것을 에둘러 경고했다는 관측이다.

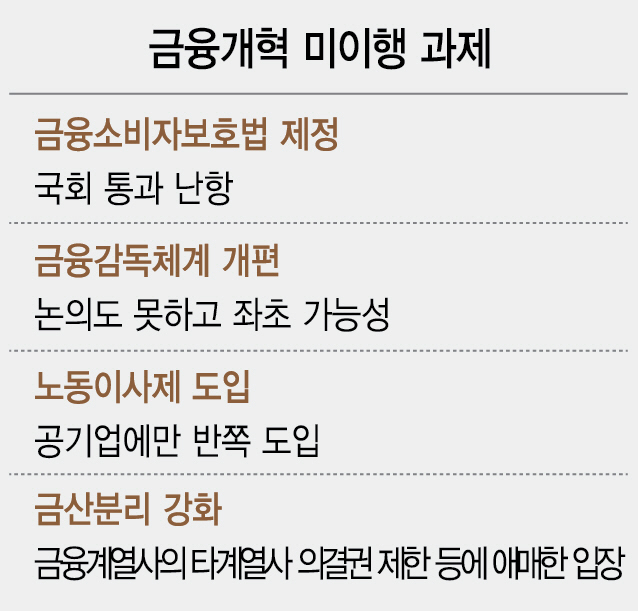

더구나 현재의 금융당국은 규제를 무기로 손쉽게 금융회사의 손목을 비트는 개혁에서만 성과를 냈을 뿐 예민한 과제에서는 여전히 속도를 내지 못하고 있다는 것이다. 시중은행의 한 고위관계자는 “최근 사외이사들과 함께한 회의에서 ‘올해 돈을 너무 많이 벌면 당국의 규제 칼날을 정면으로 맞을 수 있으니 속도를 조절하는 게 좋겠다’는 이야기를 들었다”며 “금리나 카드수수료 인하는 결국 금융회사들의 성장 기반을 빼앗는 것인데 이를 두고 개혁의 성과라고 포장하는 것은 부끄러운 일 아니냐”고 지적했다. 금융위가 손쉬운 개혁에만 몰두하지 않았냐는 것이다.

대신 금융당국은 조직의 이해관계가 얽혀 있고 논란이 될 만한 과제는 뒷짐을 지는 등 기득권 지키기에 급급하거나 되레 태업하면서 반기를 드는 분위기도 감지된다. ‘변양호 신드롬’에 젖어 있는 금융당국 관료들이 몸을 사리며 누구 하나 먼저 나서려 하지 않고 있는 것이다. 철학도 없고 보신주의만 팽배한 관료들만 널려 있다 보니 금융당국은 예민한 이슈에 대해서는 ‘정권이 바뀌면 어떻게 될지 모르는데 가만히 있는 게 상책’이라며 적극적으로 ‘개혁’에 나서지 않고 있다. 이렇다 보니 시중은행의 관행을 깨는 혁신적인 시도는 할 수 없는 상황이다. 그저 시늉만 하고 있다.

관가에서는 전임 임종룡 위원장과 최 위원장을 비교하는 목소리도 자주 나온다. 임 전 위원장이 속도감 있는 개혁, 눈에 보이는 개혁을 앞세워 공무원들을 쉴 틈 없이 다그친 반면 최 위원장은 “가시적 성과에 매달리지 않아도 좋다”는 듯한 모습으로 조직을 운영하고 있다는 것이다. 경제 부처의 한 과장급 관계자는 “최 위원장이 배석하는 회의에 가보면 조직을 보호하는 논리를 펼치는 데 적극적이어서 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관보다 목소리가 크다고 느껴질 정도”라며 “이런 점 때문에 내부 직원들로부터 절대적인 지지를 받고 있지만 외부의 인정을 받는 데도 더 노력을 기울여야 할 시점”이라고 말했다.

/서일범기자 squiz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com