“레지던트(병원에서 수련받는 전공의)는 말이 좋아 수련생이지, 사실은 교수님의 부하직원이죠.”

서울의 한 대학병원에서 수련 중인 전공의 A(26)씨는 전공의들의 처지를 떠올리며 한숨을 쉬었다. A씨는 의료 수련뿐 아니라 ‘교수의 눈치를 보는 것’까지 자신의 업무에 포함된다고 했다. A씨는 “상황이 이러니 교수님이 전공의를 폭행했다는 소식이 들릴 경우 안타까우면서도 병원의 억압적인 분위기를 생각하면 ‘충분히 일어날 수 있는 일’이라는 생각이 든다”고 말했다.

최근 병원에서 수련을 받는 전공의들이 교수 등 상급자들에게 폭행을 당하는 일이 빈번하게 일어나 전공의 인권을 향상시켜야 한다는 지적이 나오고 있지만 관계당국은 실효성 있는 대책을 내놓지 않고 있다.

지난달 부산의 한 대학병원에서 교수가 전공의를 폭행하고 실수할 때마다 과한 액수의 벌금을 걷어 소속 전공의들이 해당 교수를 경찰에 고소하는 사건이 벌어졌다. 서울의 한 대학병원에서는 교수가 지난 2015년부터 4년간 수술 보조가 미숙하다는 점 등을 이유로 전공의들을 폭행해 분리 조치에 처해졌다. 4일에는 제주의 한 대학병원에서 전공의 4명이 자신들과 병원 직원을 폭행했던 교수가 복직하자 다른 병원에서 수련을 받겠다며 이동수련을 요청하기도 했다. 전공의를 보호하는 여러 조치가 취해져왔지만 수련현장에서 전공의들의 인권은 실질적으로 나아지지 않은 셈이다.

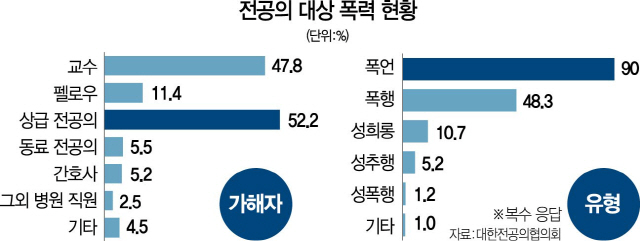

대한전공의협의회의 ‘2018년 전국 전공의 병원평가’에 따르면 2016년 9월부터 올해 9월까지 전공의를 대상으로 한 폭력 관련 민원은 총 44건이 접수됐다. 병원 내 폭력의 가해자로는 상급 전공의가 52.2%로 가장 많았으며 교수(47.8%), 전문의인 ‘펠로(11.4%)’가 그 뒤를 이었다. 폭력의 종류는 폭언이 90%로 가장 많았고 이어 폭행(48.3%), 성희롱(10.7%), 성추행(5.2%) 순이었다. ‘갑(甲)’인 교수나 선배 전공의가 ‘을(乙)’인 후배 전공의에게 견디기 힘든 말이나 행동을 하는 ‘갑질’이 병원 내에서 공공연하게 벌어지는 것으로 풀이된다.

전공의들은 정부의 각종 대책에도 전공의 폭행이 비일비재한 이유로 ‘한 다리 건너면 다 아는’ 의료 업계의 현실을 꼽았다. 대전협 관계자는 “전공의들을 쉽게 보고 무례하게 행동하는 교수들이 많다”며 “갑질을 당해도 업계가 좁아 큰소리를 내지 못하는 전공의들의 약점을 알기에 계속 갑질을 하는 것”이라고 말했다. 수련생으로서 앞날에 대한 걱정이 큰 전공의들이 보복을 당할까 두려워 피해사실을 섣불리 알리지 못한다는 것이다.

그동안 전공의를 향한 폭력을 막는 조치가 없었던 것은 아니다. 2016년 12월에는 ‘전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률’이 제정돼 그간 열악하던 전공의 수련환경이 개선될 것이라는 기대가 이어졌다. 지난해 10월에는 보건복지부가 ‘전공의 폭력과 성희롱 등 예방 및 관리를 위한 지침’을 발표했다. 이 지침은 병원에서 전공의 폭력이 확인된 경우 지체 없이 가해자에게 징계를 내려야 할 병원장의 의무 등을 명시하고 있다. 복지부는 8월 국정현안점검조정회에서 전공의 인권을 위한 제도를 마련하고 전공의 수련 과정을 체계화해 병원 내 갑질 문화를 근절하겠다고 밝히기도 했다.

이에 복지부 관계자는 “전공의 폭행 발생 시 이동수련, 지도전문의 지정 취소, 과태료 부과 등의 조치가 취해지도록 하고 있다”며 “병원 실태 파악이나 수련환경평가를 통해 병원 내 전공의 폭력을 파악하고 예방하는 데 힘쓰고 있다”고 말했다. 이 관계자는 “내년 중 인력에 대한 종합계획을 마련해 전공의들의 근무환경이나 처우가 개선될 수 있게 할 것”이라고 덧붙였다.

/이희조기자 love@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >