유럽연합(EU)이 생명과학분야의 세계 최대 민관합작사업에 대해 우리나라의 참여 문을 열었다. 차세대 백신을 비롯해 주요 신약 및 의료장비 개발 분야의 선진 기술과 경험을 공유 받을 수 있는 기회여서 우리 연구진이 참여할 수 있도록 정부 당국의 지원이 필요해 보인다.

채수찬 한국과학기술원(KAIST) 부총장 겸 바이오헬스케어 혁신·정책센터장은 26일 서울 광화문 프레스센터에서 기자간담회를 열고 신약 및 의료신기술 등을 개발하는 글로벌프로젝트인 ‘혁신의료구상(imi·innovative medical initiative)’에 대한 KAIST 바이오헬스케어 혁신·정책센터의 참여 요청이 수용됐다고 밝혔다. 이어서 해당 프로젝트 참여를 위한 정부의 지금지원을 받기 위해 노력하고 있다고 설명했다.

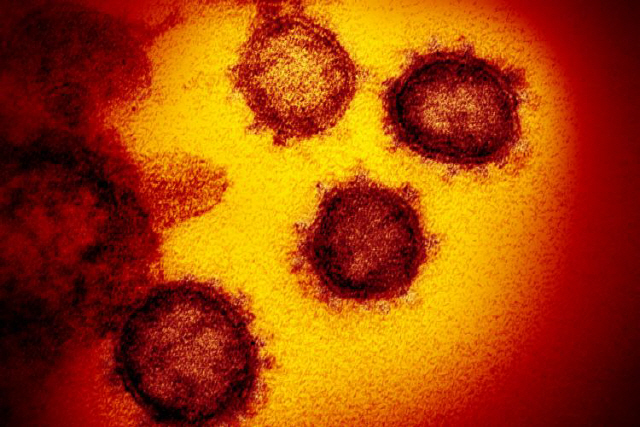

imi는 슈퍼박테리아와 같은 의료 및 생명공학 분야 난제를 풀기 위해 EU와 주요 글로벌 제약사 등이 출자해 2005년부터 발족한 프로젝트다. 개별 기업이나 기관은 투자 리스크가 커서 선뜻 나서지 못하는 신약 및 의료신기술 개발사업 등을 민관이 함께 손잡고 추진하는 프로젝트다. imi는 현재 신종코로나바이러스(코로나19) 진단 및 치료제 신속개발사업도 추진하고 있다. 비(非)EU 회원국 중에선 미국, 스위스 등의 기업, 연구진이 imi에 참여해왔으며 한국은 KAIST측의 지속적인 노력 끝에 최근 참여 수락 약속을 받게 됐다.

imi는 1단계(2008~2013년)와 2단계(2014~2020년) 사업까지 완료하고 내년부터 3단계 사업을 진행할 예정이다. 3단계 참여 기회를 놓치면 해당 사업 기간인 향후 7년간은 동참할 방법이 없는데 마침 이번에 한국에 문이 열린 것이다. KAIST가 내년부터 3단계 사업에 참여하려면 수백억원의 예산이 필요해 정부에 지원을 요청하고 있다. 적은 돈은 아니지만 개별 기업이나 기관이 독자적으로신약을 개발하는데 수천억~수조원의 자금이 소요되는 것을 감안하면 상대적으로 투자부담을 줄이면서도 선진국의 기술과 경험을 전수 받을 수 있는 기회로 평가된다.

채 부총장은 “신약 하나 만드는 데 평균 13년 정도가 걸리고, 임상시험을 끝낼 때까지 2조원 정도의 돈이 필요한데 우리나라에는 돈도 부족하고 신약을 끝까지 만들어본 경험이 있는 인력도 없다”며 이번 프로젝트 참여의 필요성을 역설했다. 과학계와 의료계도 정부가 다소의 예산을 마련해서라도 신약 개발 국제 협력사업에 적극 참여해야 한다고 제언하고 있다. 인공위성에서부터 달탐사에 이르는 우주개발 프로젝트도 우리나라가 기반기술과 경험이 거의 전무했던 상황에서 국제협력을 통해 노하우를 전수 받았듯이 신약 및 신기술의료분야에서도 선진국과 적극적으로 손잡을 수 있는 기회를 열어야 한다는 것이다.

채 부총장은 간담회에서 “한국은 정보기술(IT)강국이지만 바이오헬스분야에선 아직 갈 길 멀다”고 진단했다. 삼성바이오로직스, 셀트리온과 같은 바이오기업들이 탄생했지만 신약개발 분야에선 적극 투자할만한 기업을 찾기 어렵고, 의료기기 분야의 경우 국내에 기술이 있어도 글로벌 유통망을 뚫지 못해 어려움을 겪었다는 것이다. 특히 의료기기의 개발기간은 5~6년 정도여서 신약 개발보다 짧은 장점이 있고, 우리 기업들이 기술력을 갖고 있으므로 글로벌 유통망을 개척할 수 있도록 정부가 지원해주고, 원격의료 규제 등을 해소하기 위한 국회의 입법지원이 필요하다고 채 부총장은 제언했다.

한편 바이오헬스케어 혁신·정책센터(CHIP)는 이날 바이오헬스 산업의 발전전략을 담은 신간을 출간했다. 서명은 ‘카이스트 바이오헬스의 미래를 말하다: 바이오헬스 전문가 49인과의 대담’이다. CHIP는 우리나라 정보통신(ICT)산업의 연구생산성은 30.3년마다 반감되지만 바이오산업의 경우 반감기가 없이 오히려 37년후 2배 성장하는 구조를 보이고 있다며 이번 신간의 발간 배경을 소개했다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com