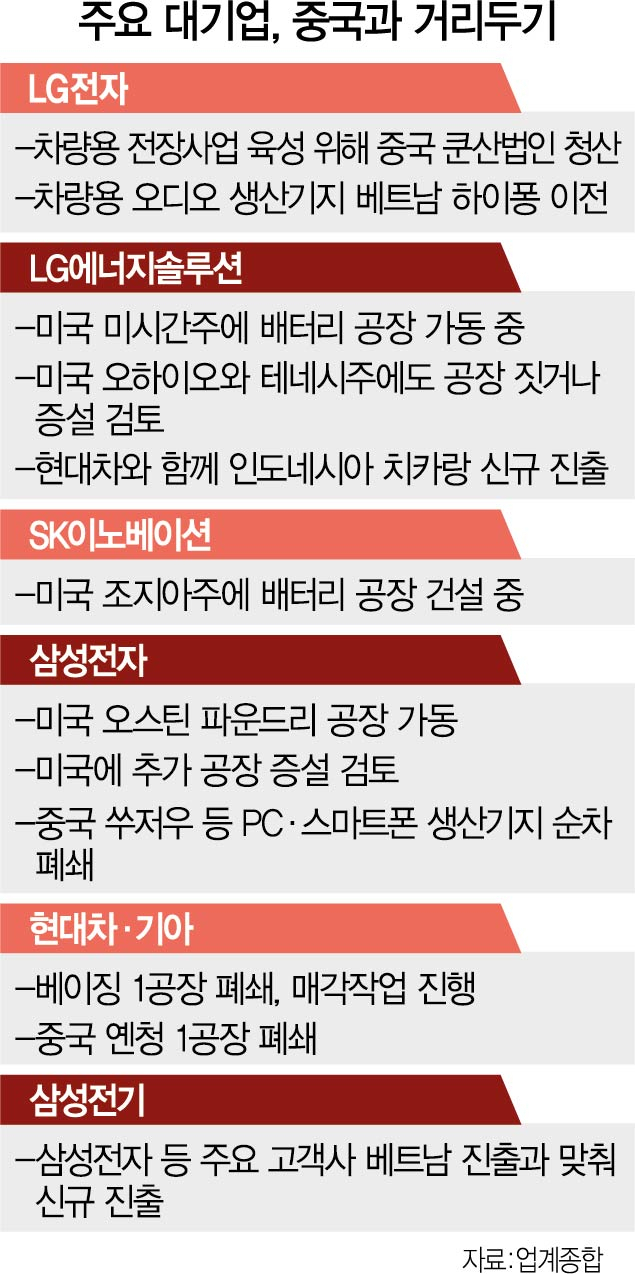

수출을 기반으로 생존하는 한국 제조 기업의 중국 거리 두기 흐름이 정교하고 광범위하게 진행되고 있다. 이 같은 움직임은 생산 기지 고정비를 줄여 수익성을 끌어올리겠다는 근원적 목표 외에도 미중 갈등에 ‘사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 보복’ 같은 피해를 당하지 않겠다는 기민한 정세 판단까지 더해진 것으로 풀이된다.

제조 대기업의 한 고위 임원은 “수출을 통해 대부분의 이윤을 창출하는 한국 기업으로서 인건비 외에도 관세, 세제 지원 등을 종합적으로 고려해야 한다”며 “미중 갈등이라는 정치적 요소가 차기 생산 기지를 선정할 때의 고정적 변수로 굳어지고 있다”고 귀띔했다. 조 바이든 미국 행정부가 원하는 생산 기지의 미국 이전은 높은 인건비 탓에 반도체·배터리 등 첨단 기술과 고급 인력이 필요한 일부 제조업을 중심으로 진행될 것으로 전망된다.

중국 거리 두기의 각론은 회사와 생산 기지마다 조금씩 다르다. 기업들은 세계경제의 패권을 놓고 두 강대국의 다툼이 한동안 이어질 것이라는 판단 아래 생산 기지의 수익을 결정하는 요인이 무엇이냐에 따라 베트남·인도네시아·미얀마로의 탈출을 단행하고 있다. 크게는 사업 성격이 법인을 대상으로 하는 기업간거래(B2B)인지, 일반 소비자에게 가는 기업과 소비자 간 거래(B2C)인지에 따라 탈중국의 여부가 갈린다. 또한 B2B 안에서도 일정 수준의 노동력과 설비만 있으면 문제가 없는 제품인지, 반도체·배터리처럼 대규모 전력·용수 설비 인프라가 필요한지에 따라 탈중국 여부가 나뉜다.

최근 LG전자가 차량용 전장 사업 가운데 오디오와 내비게이션 등을 생산했던 중국 쿤산 생산 법인을 없애고 베트남 하이퐁으로 일원화한 결정은 인건비가 중요한 B2B 사업의 탈중국 사례다. 확장 거점으로 낙점된 하이퐁은 해상 물류의 중요한 지점으로 생산한 부품을 글로벌 고객사에 전달하기 편하다는 점, 고급 기술보다는 인력 투입이 중요하다는 점이 이전 결정에 영향을 미친 것으로 알려졌다. 반면 같은 전장 사업을 펼치지만 기술력이 중요하고 글로벌 완성차 업체와의 긴밀한 관계가 필수적인 중국 난징의 파워트레인 생산 기지는 그대로 남아 있게 됐다.

그런가 하면 삼성전기와 LG이노텍은 인건비 절약과 고객사와의 관계를 동시에 잡을 수 있는 베트남에 생산 기지를 추가한 사례로 꼽힌다. 양사는 몇 년 전 대형 고객사가 베트남에 진출함에 따라 베트남 북부 지역에 새 거점을 마련했다. 이들이 진출한 베트남 북부 지역의 월 평균 임금은 430~450달러(49만~51만 원). 한국 기업이 현지 노동자에 지급하는 평균 임금으로 따져도 중국의 60% 수준에 불과하다. 이 지역에 신규로 개발한 대규모 공단이 계속 생기고 있어 2·3차 협력 업체도 함께 이전하기 좋고 중앙정부가 관할하는 지역이라 인허가가 상대적으로 수월하다는 점도 고려됐다. KOTRA의 한 관계자는 “한국이나 중국에 비해 인건비가 여전히 저렴한 편”이라며 “비용적 문제는 물론 미중 갈등 때문에 베트남산이 이익이라는 판단에서 이전한 경우도 왕왕 있다”고 말했다.

반면 제조업 가운데서도 최종 소비자의 반응에 민감할 수밖에 없는 완성차와 스마트폰은 시장 흐름에 맞추는 모습이다. 세계 전 지역에서 점유율이 상승하고 있지만 유독 중국에서만 고전하는 현대차그룹의 탈중국화가 여기에 해당한다. 지난 2016년만 해도 중국에서 약 180만 대를 팔았던 현대차·기아는 지난해 약 70만 대 판매하는 데 그쳤다. ‘사드 보복’ 같은 불매 운동의 불똥도 언제든 다시 튈 수 있다. 중국의 매력은 ‘글로벌 최대 시장’임에도 이를 제대로 활용할 수 없는 상황인 것이다.

그 결과 현대차와 기아는 단계적 탈중국에 돌입했다. 2019년 현대차는 베이징1공장을 폐쇄했고 기아는 옌청1공장 문을 닫았다. 직원 수도 줄어들고 있다. 현대차·기아의 중국 직원은 2017년 2만 5,241명, 2018년 2만 3,966명, 2019년 1만 9,462명으로 크게 줄었다. 대안으로는 동남아 등이 부상하고 있다. LG에너지솔루션과 함께 인도네시아에 투자하기로 한 전기차 생산 기지가 대표적이다.

삼성전자도 지난해 8월 중국 쑤저우의 컴퓨터 공장을 폐쇄하고 대규모 감원에 나섰으며 같은 해 9월에는 톈진의 TV 공장도 가동을 중단했다. 이보다 앞서서는 톈진과 후이저우의 스마트폰 생산 기지도 멈췄다. 전자 업계의 한 관계자는 “중국 현지 고객사에 부품을 공급해야 하는 기업은 거래선과의 관계 때문에 쉽게 탈중국을 하기 어렵지만 완성품을 제조·판매하는 기업은 입지의 종합적 장단점을 따져 법인 폐쇄나 이전을 결정하고 있다”고 설명했다.

/이수민 기자 noenemy@sedaily.com, 박한신 기자 hspark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >